目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 会社更生法とは?

「会社更生法」とは、大企業向けの倒産手続きである「会社更生」について定めた法律です。不振に陥った事業を立て直すために借金などの債務をカットしつつ、銀行などの債権者(お金を貸した側)などの利害関係者間で公平な利害調整をするためのルールが定められています。

1-1. 会社更生=経営不振に陥った大企業向けの再建型倒産手続き

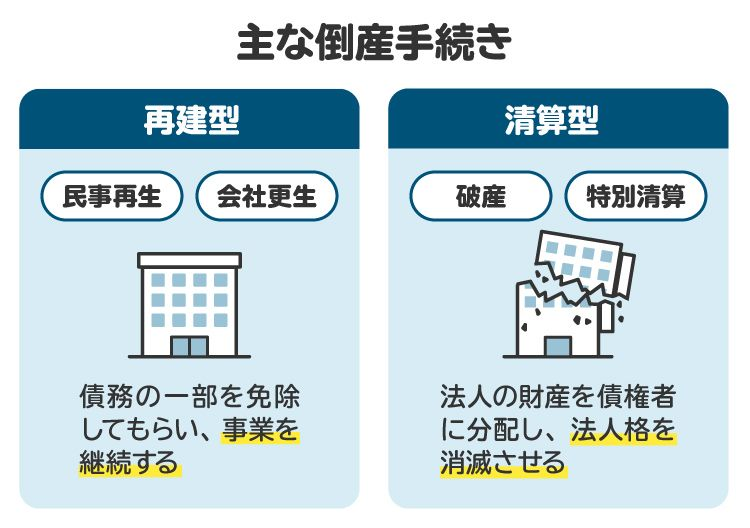

「会社更生」とは、経営不振に陥った株式会社を対象とする倒産手続きです。借金を含む債務の減額などによって、株式会社の財務状況を改善し、経営を立て直すための土台を整えます。

会社更生の特徴の一つは、会社を消滅させずに残しながら経営再建を目指す点です。この特徴から、会社更生は「再建型」の倒産手続きに位置づけられています。

会社更生は、主に多くの利害関係者がいる会社を想定しています。多額の費用もかかるので、基本的には大企業向けの倒産手続きと言えます。

1-2. 会社更生の申立てができる者

会社更生の申立てができるのは、以下のいずれかに該当する者です(会社更生法第17条)。

株式会社

当該株式会社の資本金額の10分の1以上に当たる債権を有する債権者

当該株式会社の総株主の議決権の10分の1以上を有する株主

ただし、会社更生を申し立てるためには、「2. 会社更生を申し立てるための要件」で挙げる要件をすべて満たしていなければなりません。

1-3. 会社更生と民事再生の違い

会社を残しながら経営再建を目指す「再建型」の倒産手続きとしては、会社更生のほかに「民事再生」が挙げられます。

会社更生と民事再生の主な違いは、以下のとおりです。

会社更生 | 民事再生 | |

|---|---|---|

申立ての主体 | 株式会社のみ | 個人・法人が幅広く申立て可能 |

現経営陣の | 必須 | 任意 |

担保権の | 実行できず、 | 手続き外で実行できる |

株主の権利の | 権利変更の対象になる | 変更されない |

費用 | 高額 | 債務の総額や事業の規模などによる |

会社更生は株式会社のみを対象としているのに対して、民事再生は個人・法人ともに幅広く利用できます。

また、会社更生に比べると、民事再生は経営への影響を小さく抑えやすい傾向にあります。費用についても、債務の総額や事業の規模がそれほど大きくなければ、民事再生は比較的低コストで申し立てることができます。

他方で、会社更生は担保権や株主の権利を変更できるなど、民事再生よりも強力に改革を推し進めることができます。利害関係者の多い大企業の場合は、民事再生よりも会社更生の方が適しているケースがあると思われます。

1-4. 会社を消滅させる「破産」との違い

会社更生や民事再生などの「再建型」の倒産手続きに対して、経営不振に陥った会社を消滅させる倒産手続きは「清算型」と呼ばれています。

「破産」は、清算型倒産手続きの代表例です。破産手続きでは、会社の財産を処分して債権者に配当した後、会社の法人格を消滅させます。

債務をカットすれば事業の収益性が回復し、経営を立て直せる見込みがある場合には、再建型である会社更生や民事再生が有力な選択肢となります。

一方、債務をカットしても事業の収益性を回復できる見込みがない場合は、破産によって会社を消滅させ、事業を清算することを検討すべきです。

2. 会社更生を申し立てるための要件

会社更生を申し立てるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

株式会社である

支払不能・債務超過などのおそれがある

更生手続きの費用を予納した

破産・民事再生・特別清算よりも、債権者の利益につながる

更生計画案が作成・可決・認可される見込みがある

不当な目的による申立てや、不誠実な申立てでない

2-1. 株式会社である

会社更生を申し立てることができるのは、株式会社のみです(会社更生法17条)。

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)やその他の法人(一般社団法人・一般財団法人・医療法人など)、個人は会社更生を申し立てることができません。

2-2. 支払不能・債務超過などのおそれがある

会社更生を申し立てるためには、以下の(a)~(c)のいずれかの状態にあることが必要です(会社更生法17条1項)。

(a)支払不能が生じるおそれがある

※支払不能とは、支払期限が来ている債務の大半を支払えない状態が続いていることをいいます。

(b)債務超過が生じるおそれがある

※債務超過とは、会社の財産をもって債務を完済できない状態(=貸借対照表の資産の部の額が、負債の部の額を上回っている状態)をいいます。

(c)弁済期にある債務を弁済すると、事業の継続に著しい支障を来すおそれがある

2-3. 更生手続きの費用を予納した

会社更生を申し立てる際には、裁判所が定める費用を予納する必要があります。必要な費用の内訳や金額については、後述します。

予納金が納付されていないと、会社更生の手続きが始まりません(会社更生法41条1項1号)。納付する見込みがないと裁判所に判断されると、会社更生の申立てが却下されてしまいます。

2-4. 破産・民事再生・特別清算よりも、債権者の利益につながる

会社更生よりも、破産・民事再生・特別清算(=裁判所を通じて会社を清算する手続き)の方が債権者の利益となる場合は、裁判所は会社更生の申立てを退けます(会社更生法41条1項2号)。

会社更生の手続きを始めてもらうには、債権者に対して、破産・民事再生・特別清算を行った場合と同等以上の支払いができる見込みを示さなければなりません。

2-5. 更生計画案が作成・可決・認可される見込みがある

会社更生の手続きでは、「更生計画」によって債務カットなどの権利変更を定めます。原則として管財人(=裁判所によって選任され、更生手続きを主導する人)が更生計画案を作成し、債権者の決議と裁判所の認可を経て更生計画が確定します。

会社更生を申し立てる段階で、更生計画案の作成・可決の見込みがない場合や、更生計画について裁判所の認可を受けられる見込みがない場合は、会社更生の申立てが退けられてしまいます(会社更生法41条1項3号)。

たとえば、事業に収益性がないことや、主要債権者が会社更生に強く反対していることが明らかである場合などには、上記の見込みがないと判断される可能性が高いでしょう。

2-6. 不当な目的による申立てや、不誠実な申立てでない

会社更生の申立てが不当な目的でなされた場合や、誠実になされたものでない場合は、裁判所によって申立てが退けられます。

たとえば、一時的に債権者の取り立てから逃れ、時間稼ぎをしたうえで申立てを取り下げる意図がある場合などには、不当な目的による申立てとして退けられる可能性が高いです。

3. 会社更生のメリット

会社更生を申し立てると、利害関係者が多い企業の財務状況を抜本的に改善できる可能性があります。会社更生の主なメリットは、以下のとおりです。

3-1. 事業を継続しながら会社を再建できる

破産とは異なり、会社更生では会社が清算されずに残ります。取引先やブランドなどを維持しながら事業を継続できる点は、会社更生の大きなメリットの一つです。

3-2. 債務の大幅な減額や支払期間の延長が認められる

会社更生の手続きによって更生計画が確定すると、その内容に従って借金などの債務が大幅に減額されます。また、支払期間の延長も認められることがあります。

債務の減額や支払期間の延長が認められれば、会社の資金繰りが改善して事業の再建につながります。

3-3. 担保権を変更し、重要な財産を守れる

会社更生の特徴の一つとして、担保権を変更できる点が挙げられます。担保権を手続き外で実行できず、更生担保権として権利変更の対象となります。

特に工場などの生産設備や在庫商品など、事業上重要な財産に担保権が設定されている場合には、会社更生の申立てによって担保権の実行を防ぐことができます。

3-4. 株主の権利を変更し、改革を強力に進められる

株主の権利を変更できる点も、会社更生の大きな特徴の一つです。

大株主が反対している状況では、経営再建をスムーズに進めることができません。また、たくさんの株主がいる上場企業などでは、株主総会が紛糾することが予想されます。

会社更生を申し立てると、既存の株式を強制的に無価値化したうえで、新たな株式をスポンサーに発行するなど、株主構造を抜本的に改革することができます。その結果、スムーズに経営再建を進めることができるようになります。

3-5. 否認権の行使により、経営改革の妨げとなる行為をなかったことにできる

会社更生の手続きが始まる際、裁判所は手続きを主導する管財人を選任します。管財人は、会社財産の管理や更生計画案の作成などを行います。

管財人の職務の一つとして、債権者を害する行為の「否認」があります。不当に財産を流出させる行為や、一部の債権者だけを優遇する行為などは、管財人が否認してなかったことにできます。

旧経営陣によって不透明な形でお金が使われた場合や、明らかに私腹を肥やす目的で締結された契約がある場合には、管財人の否認権行使に期待して、新経営陣や債権者、株主が会社更生を申し立てることも検討すべきでしょう。

4. 会社更生のデメリット

会社更生にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットがあります。会社更生を申し立てるべきか否かは、メリットとデメリットを慎重に比較検討したうえで判断しましょう。

4-1. 現経営陣は原則退任しなければならない

裁判所が更生計画認可の決定を行うと、その時点で従前の役員は退任します(会社更生法211条4項)。したがって、現経営陣が引き続き経営を行いたい場合は、退任が任意とされている民事再生を選択した方がよいと思われます。

ただし、会社更生では例外的に、現経営陣が管財人または管財人代理として引き続き経営に関与するケースもあります(=DIP型会社更生)。DIP型会社更生が認められるためには、以下の要件を満たしていなければなりません。

現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がない

主要債権者が現経営陣の経営関与に反対していない

スポンサーがいる場合は、その者の了解を得ている

現経営陣の経営関与によって、会社更生手続きの適正な遂行が損なわれるような事情がない

4-2. 高額の費用がかかる

会社更生を申し立てるためには、裁判所に納付する費用(予納金)と弁護士費用を合わせて数千万円から数億円の費用がかかります。中小企業が会社更生の費用を賄うのは難しいため、実質的には大企業向けの手続きになっています。

4-3. 株式会社しか利用できない

会社更生は株式会社限定の手続きであり、持分会社(合名会社・合同会社・合資会社)やその他の法人(医療法人など)は利用できません。株式会社以外の法人が事業の再建を目指すためには、民事再生など別の方法を検討しましょう。

4-4. 債権者などによる決議が必要

債務カットなどを定めた更生計画案については、債権者などによる決議を得る必要があります。更生計画案の決議に必要な同意の割合は、以下のとおりです(会社更生法196条5項)。

更生計画案の内容 | 同意を要する者 | 必要な同意の割合 |

|---|---|---|

①債権の変更 | 債権者 | 行使できる議決権の総額の |

②担保権の期限の猶予 | 担保権者 | 行使できる議決権の総額の |

③②を除く担保権の変更 | 担保権者 | 行使できる議決権の総額の |

④事業の全部の廃止 | 担保権者 | 行使できる議決権の総額の |

⑤株主の権利(株式)の変更 | 株主 | 行使できる議決権の総数の |

必要な決議をすべて得ることができなければ、原則として更生計画に基づく債務の減額などは認められません。

4-5. 会社の社会的評価が低下する

会社更生の申立てを行うと、その事実が大々的に報道される可能性が高いです。

会社更生の報道によって経営不振であることが広く知られるようになり、社会的評価が低下することは避けられません。債務の減額などが認められても、そこから経営再建を成功させるまでには不断の努力が必要となります。

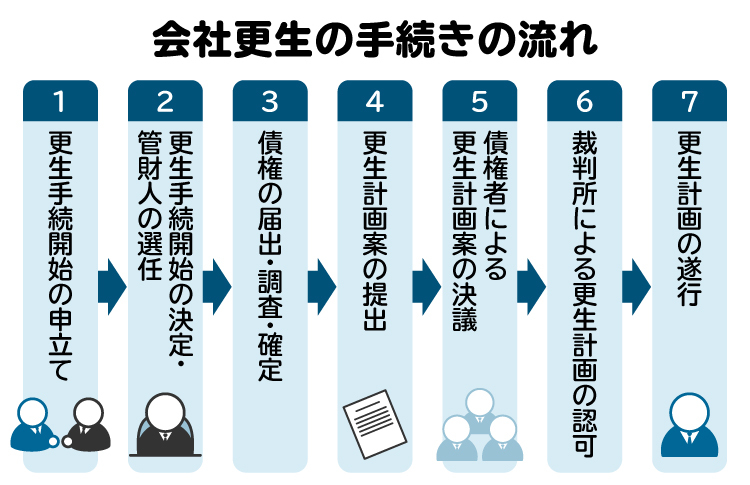

5. 会社更生の手続きの流れ

会社更生の手続きは、以下の流れで進行します。

更生手続開始の申立て

更生手続開始の決定・管財人の選任

債権の届出・調査・確定

更生計画案の提出

債権者による更生計画案の決議

裁判所による更生計画の認可

更生計画の遂行

それぞれのステップをわかりやすく解説します。

5-1. 更生手続開始の申立て

まずは、地方裁判所に対して会社更生の申立てを行います。株式会社自身のほか、資本金額の10分の1以上に相当する債権を有する債権者と、総株主の議決権の10分の1以上を有する株主も申し立てることができます。

会社更生の申立ては、会社の主たる営業所の所在地または本店所在地を管轄する地方裁判所に対して行うのが一般的です。そのほか、東京地方裁判所と大阪地方裁判所にも会社更生を申し立てることができます。

会社更生の申立てに当たっては、以下の書類を裁判所に提出しなければなりません(会社更生規則13条・13条の2)。

申立書

定款

直近3年以内の貸借対照表、損益計算書

株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿

労働協約、就業規則

債権者一覧表

担保権者一覧表

財産目録

申立前1年間の資金繰りの実績を明らかにする書面

申立後6カ月間の資金繰りの見込みを明らかにする書面

その他、裁判所に提出を求められた資料

5-2. 更生手続開始の決定・管財人の選任

申立てを受けた裁判所は、会社更生法上の要件を満たしていることを確認したうえで、更生手続開始の決定を行います。

開始決定と同時に、裁判所によって管財人が選任されます(会社更生法42条1項)。管財人は会社の経営権と財産の管理処分権を有し、会社更生の手続きを主導する役割を果たします。

5-3. 債権の届出・調査・確定

裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、更生債権および更生担保権の届出をすべき期間(=債権届出期間)を定めます(会社更生法42条1項)。会社更生の手続きに参加しようとする債権者および担保権者は、原則として債権届出期間内に権利の内容を届け出なければなりません(同法138条)。

届出がなされた債権および担保権については、管財人が認否を行います(同法146条)。

管財人の認否に対して、届出をした債権者・担保権者および株主は異議を述べることができます(同法147条)。異議がなかったものは確定し、異議が述べられたものは裁判手続きによって権利行使の可否が決まります(同法150条以下)。

上記の手続きを経て、会社更生の対象となる更生債権および更生担保権が確定します。

5-4. 更生計画案の提出

管財人は裁判所に対し、債務の減額や担保権の変更、株主の権利の変更などを定めた「更生計画案」を提出します(会社更生法184条1項)。会社、届出をした債権者・担保権者および株主も、管財人案に対抗して更生計画案を提出することができます(同条2項)。

5-5. 債権者による更生計画案の決議

裁判所は、提出された更生計画案の賛否について決議をとります(会社更生法189条)。

更生計画案の決議は、更生債権者・更生担保権者・株主に分けて行われます。また、更生債権者の中では優先順位が分かれており、原則として順位ごとに決議が行われます。ただし、裁判所の判断によって、異なる順位の更生債権者をまとめて決議が行われることもあります。

更生計画案の内容に応じて、必要な割合の同意が得られた場合には、更生計画案が可決されます。必要な同意の割合については「4-4. 債権者などによる決議が必要」をご覧ください。

5-6. 裁判所による更生計画の認可

更生計画案が可決された場合、裁判所は更生計画の認可または不認可の決定をします(会社更生法199条1項)。以下の要件を全て満たしていれば、裁判所は更生計画の認可を決定します(同条2項)。

更生手続または更生計画が、法令および最高裁判所規則の規定に適合するものであること

更生計画の内容が公正かつ衡平であること

更生計画が遂行可能であること

更生計画の決議が誠実かつ公正な方法でされたこと

他の会社と共に合併等を行う場合は、更生計画認可の決定時において、当該他の会社がその行為を行うことができること

行政庁の処分(許可、認可、免許など)を要する事項を定めた場合は、当該行政庁の意見と重要な点において反していないこと

また、更生手続が法令または最高裁判所規則の規定に違反していても、その違反の程度や会社の現況などの事情を考慮して、裁判所の判断により更生計画認可の決定がなされることがあります(同条3項)。

更生計画案が否決された場合は、原則として裁判所による認可のステップへ進むことができません。ただし例外的に、裁判所が同意しなかった者の権利を保護する条項を定めることにより、更生計画認可の決定をすることがあります(同法200条)。

5-7. 更生計画の遂行

裁判所によって更生計画認可の決定がなされると、決定時から更生計画の効力が生じます。更生計画に定められた内容に従い、債務の減額や担保権の変更、株主の権利の変更などが行われます。

会社は更生計画の内容に従い、減額された債務の支払いなどを行っていきます(=更生計画の遂行)。

6. 会社更生にかかる費用

会社更生を申し立てる際には、裁判所に納付する費用と弁護士費用がかかります。

6-1. 裁判所に納付する費用|560万円~

会社更生の申立てに当たっては、裁判所に申立手数料・郵便切手・予納金を納付する必要があります。郵便切手および予納金の額は、裁判所によって異なります。

東京地裁の場合、各費用の額は以下のとおりです(2024年12月1日現在)。

申立手数料 | 2万円(収入印紙) |

|---|---|

郵便切手 | 数万円程度 ※債権者の数などによって裁判所が決定 |

予納金 | 下表のとおり |

予納金の額は、会社更生手続きが「管理型」と「DIP型」のいずれで行われるかによって異なります。管理型は現経営陣が経営から退き、裁判所が選任した管財人が会社を管理する方法です。一方DIP型は、現経営陣が管財人または管財人代理として引き続き経営に関与する方法を言います。

負債総額 | 会社自身による申立ての | 債権者・株主による |

|---|---|---|

10億円未満 | 800万円 | 1200万円 |

10億円以上25億円未満 | 1000万円 | 1500万円 |

25億円以上50億円未満 | 1300万円 | 1950万円 |

50億円以上100億円未満 | 1600万円 | 2400万円 |

100億円以上250億円未満 | 1900万円 | 2850万円 |

250億円以上500億円未満 | 2200万円 | 3300万円 |

500億円以上1000億円未満 | 2600万円 | 3900万円 |

1000億円以上 | 3000万円 | 4500万円 |

負債総額 | 予納金の基準額 |

|---|---|

10億円未満 | 560万円 |

10億円以上25億円未満 | 700万円 |

25億円以上50億円未満 | 910万円 |

50億円以上100億円未満 | 1120万円 |

100億円以上250億円未満 | 1330万円 |

250億円以上500億円未満 | 1540万円 |

500億円以上1000億円未満 | 1820万円 |

1000億円以上 | 2100万円 |

6-2. 弁護士費用|1000万円~

会社更生の手続きはきわめて複雑であるため、弁護士への依頼が事実上必須となります。

会社更生の弁護士費用の目安は以下のとおりです。

着手金 | 220万円程度~ |

|---|---|

報酬金 | 債務の免除・減額等による利益の5~10%程度 |

負債や債権者が多い場合、処理すべき業務が複雑な場合などには、弁護士費用が高額となる傾向にあります。着手金と報酬金を合わせて、最低でも1000万円程度は必要になるでしょう。総額数千万円以上となるケースも少なくありません。

7. 会社更生をする際の注意点

会社更生による事業の立て直しを検討する際には、以下のポイントに注意しつつ対応しましょう。

7-1. 他の手続き(私的整理・民事再生・破産)と比較する

会社更生は強力に事業の再建を推し進めることができる反面、現経営陣が退任になるなど経営への影響が大きく、多大なコストもかかります。

本当に会社更生を申し立てるべきかどうか、ほかの手続きと比較検討したうえで判断しましょう。会社更生以外の選択肢としては、私的整理・民事再生・破産などが挙げられます。

手続きの種類 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

私的整理 | 裁判所を通さず、債権者 | ・経営への影響を小さく ・迅速、柔軟に解決できる ・費用を抑えられる | 同意しない債権者との |

民事再生 | 裁判所を通して債務の | ・現経営陣の留任が可能 ・会社更生よりは費用が | ・担保権は変更できず、 ・株主の権利を変更 |

破産 | 裁判所を通して財産を | ・採算性のない会社を ・会社の債務が消滅する | 事業を続けられない |

7-2. スポンサーから資金援助を受ける

会社更生を成功させるためには、スポンサー(=資金を提供してくれる人や会社)を見つけることが重要です。スポンサーからの十分な資金援助があれば、事業の立て直しがしやすくなります。

スポンサーは、できる限り会社更生を申し立てる前に見つけておくことが望ましいです。金融機関や投資ファンドなどが有力な候補となります。

7-3. 早い段階で弁護士に相談する

会社更生の申立てには、スポンサー探しを含めた準備に時間がかかります。早い段階で弁護士に相談して、サポートを受けながら準備を進めましょう。

8. 会社更生法の適用事例

経営不振によって会社更生の申立てが行われた事例としては、日本航空や武富士などが知られています。

8-1. 日本航空

日本航空(JAL)は、全日空(ANA)と並ぶ国内大手の航空事業者ですが、グループ全体で約2兆3000億円の負債を抱えた状態で2010年に会社更生の申立てを行いました。

日本航空については、株式を無価値化したうえで企業再生支援機構(現:地域経済活性化支援機構)の支援を受け、事業の再建を目指す更生計画が立てられました。更生計画は順調に遂行され、2012年9月19日に日本航空は再上場を果たしました。

8-2. 武富士

武富士は消費者金融業者として広く知られていましたが、過払い金の支払いなどによって約4336億円の負債を抱えた状態で、2010年に会社更生の申立てを行いました。

更生計画を遂行する中で、武富士は商号を「TFK株式会社」へ変更した後、消費者金融事業を株式会社ロプロ(現・株式会社日本保証)に譲渡しました。TFK株式会社は、事業譲渡の対価である252億円などをもって債権者への弁済を行った後、2017年に清算されて法人格が消滅しました。

9. 会社更生を弁護士に依頼するメリット

会社更生の申立てを検討しているなら、早い段階で弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

複雑な手続きを正確かつ迅速に進めてくれる

債権者との交渉や説明を代行してくれる

再建計画の策定やスポンサー探しを支援してくれる

労力や精神的負担が軽減される

相談のタイミングが早ければ早いほど、会社更生の手続きをスムーズに進めやすくなります。経営不振に陥ったら、速やかに弁護士へ相談してください。

10. 会社更生を依頼する弁護士の探し方

会社更生は大規模な手続きになるため、実際に会社更生に対応した経験があり、かつ一定以上の人員がいる弁護士事務所に依頼するのが安心です。中規模以上の弁護士事務所のウェブサイトなどを確認して、問い合わせてみましょう。依頼先に心当たりがないときは、顧問弁護士や顧問税理士に紹介してもらうことも考えられます。

11. 会社更生に関してよくある質問

Q. 中小企業でも会社更生はできる?

株式会社であれば会社更生の申立てはできますが、中小企業の場合は私的整理や民事再生の方が適しているケースも多いです。弁護士に相談しながら、どの手続きが適しているかを判断しましょう。

Q. 会社更生と民事再生、どちらを選ぶべき?選択の基準は?

株式会社でなければ会社更生は利用できないので、民事再生を検討することになります。株式会社であれば両方の選択肢があり得ますが、担保権や株主権の変更が必須であれば会社更生、そうでなければ民事再生というのが基本的な考え方です。利害関係者の多い大企業を除くと、民事再生で足りるケースが多いと思われます。

Q. 会社更生は弁護士なしでできる?

会社更生の手続きはきわめて複雑なので、弁護士なしでの対応は困難です。

Q. 会社更生をすると、従業員の雇用はどうなる?

従業員の雇用は原則として維持されますが、整理解雇が行われるケースもあります。

Q. 会社更生をすると、従業員の給料はどうなる?

更生手続開始前6カ月分の給料、および更生手続開始後の給料は「共益債権」として、手続き外で随時支払われます。それ以外の給料は権利変更の対象となりますが、通常の債権よりは優先的に取り扱われます。

12. まとめ 会社更生法により、会社を再建したり清算したりできる

会社更生は、主に経営不振に陥った大企業が再建を目指すための手続きです。債務のカットに加えて、担保権や株主の権利の変更も認められており、強力に経営再建を推し進めることができます。

会社更生の手続きは大規模であり、適切に対応するためには高度な専門的知識を要します。できる限り早い段階で、経験豊かな弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す