目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 「会社倒産」とはどんな状態?

まず、会社倒産とはどのような状態なのかを説明します。

1-1. 債務の弁済ができず、事業の継続が困難になった状態

「会社倒産」という言葉に厳密な法律上の定義はありません。一般的には、会社の経営状況が悪化し、借金や取引先への支払いといった債務の弁済ができなくなり、事業の継続が難しくなった状態を指します。

例えば、売り上げが大幅に減少して資金繰りが悪化したり、金融機関からの追加融資が受けられなくなったりした場合などが典型です。このような状態では、会社は取引先への支払い、従業員への給与、税金や社会保険料の納付が滞り、経営そのものが立ち行かなくなります。

最終的に会社の資金繰りが完全に破綻し、再建の見込みが立たない場合には、倒産手続きとして清算や再建のための法的手続きに進む必要があります。

1-2. 会社倒産と法人破産の違い

会社倒産と法人破産は混同されやすい言葉ですが、意味合いが異なります。倒産とは、会社が資金繰りに行き詰まり、支払い不能や事業継続不能に陥った状態を幅広く指す言葉です。

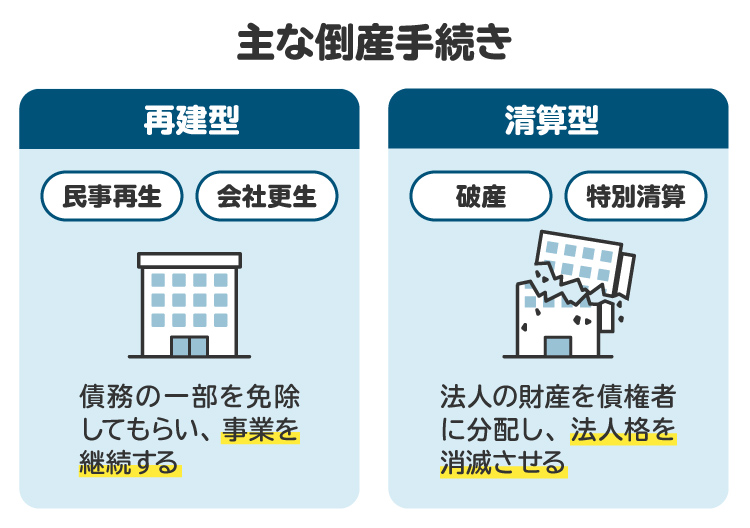

一方、法人破産はその中の一つの手続きに過ぎません。倒産には大きく分けて2種類あり、会社を清算して法人そのものを消滅させる「清算型」と、債務を減額・分割して会社を存続させる「再建型」があります。

清算型の代表例が法人破産や特別清算で、手続きが終わると会社は消滅します。再建型には民事再生や会社更生があり、事業を残したまま債務を整理して再建を図ることができます。

また、裁判所を通さず銀行などの債権者(お金を貸した側)との合意で進める「私的整理」も倒産手続きの一種です。つまり、倒産は「会社が行き詰まった状態」全般を表し、法人破産はその中で清算型に分類される具体的な手続きの一つ、という違いがあります。

2. 会社が破産すると経営者はどうなる?自己破産が必要?

会社と経営者は別の法人格ですので、会社が破産したとしても、直ちに経営者も破産しなければならなくなるというわけではありません。

ただし、経営者が会社の債務の保証人となっている場合や、無限責任社員(会社の債務に対し、無限に責任を負う社員)となっている場合などは、会社の破産により経営者が債務を弁済しなければならなくなります。そのため実際には、会社の破産と同時に経営者も破産しなければならないことが多いです。

3. 会社が破産した場合の経営者の生活への影響

会社の破産は、法人そのものだけでなく、代表を務める経営者個人の生活や信用にも大きな影響を及ぼします。ここでは、破産手続き中と手続き終了後に生じる主な影響を解説します。

3-1. 破産手続き中|説明義務など

経営者は法人の代表者として、裁判所や破産管財人に対し、財産や取引状況について説明する義務を負います。また、財産目録や取引状況を記載した書面を提出する義務もあります。これらを怠ると免責が認められなくなる可能性があるので注意しましょう。

さらに、会社財産の処分は制限され、破産管財人が管理することになります。経営者自身も自己破産する場合には、自分の財産を自由に処分できなくなるほか、一定の職業に就けない、郵便物が管財人に転送されるといった制約も生じます。

3-2. 破産手続き後|自身も破産した場合、ローンが組めなくなる

経営者自身が破産した場合、その情報は信用情報機関に登録され、一定期間はローンを組んだり、クレジットカードを新規で作成したりすることができません。また、持ち家や車など価値のある財産は処分されるため、生活環境が大きく変わる可能性があります。

破産後に生活を立て直すには、必要最低限の財産でやりくりしながら、時間をかけて信用を回復していくことが求められます。

4. 会社が破産した場合の家族や従業員への影響

会社の破産は、経営者本人だけでなく、その家族や従業員の生活にも少なからず影響を与えます。ここでは家族と従業員に起こり得る主な変化を説明します。

4-1. 家族|生活が不便になるおそれ

経営者が会社を破産させても、家族の財産が処分されたり、職業が制限されたりすることはありません。

ただし、破産対象の財産を事前に家族へ移していた場合には、破産管財人に「否認権」を行使され、財産の返還や金銭の支払いを求められることがあります。また、経営者本人の持ち家や車など価値のある財産は処分されるなど、同居する家族の生活環境も変わらざるを得ないため、不便になる可能性があります。

4-2. 従業員|解雇

会社が破産すると、従業員は基本的に解雇となります。

給与が未払いの場合には「未払賃金立替払制度」を利用でき、退職日の6カ月前から請求日前日までに発生した未払賃金の80%が立て替えられます。支給額には上限があり、30歳未満は110万円、30歳以上45歳未満は220万円、45歳以上は370万円が限度です。

これにより、従業員の生活を最低限守る仕組みが設けられています。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

5. 会社と経営者の破産を同時に申し立てる場合の流れ

破産手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。会社が破産する場合、基本的に「管財事件」として手続きが進められます。ここでは、経営者も同時に破産するケースを前提に、具体的な流れを説明します。

5-1. 弁護士への相談・依頼

経営の行き詰まりを感じたら、早めに弁護士へ相談することが大切です。状況によっては再建型の手続きが可能な場合もあるため、深刻化する前に専門家の判断を仰ぐことが望ましいでしょう。

5-2. 債権者への受任通知の送付

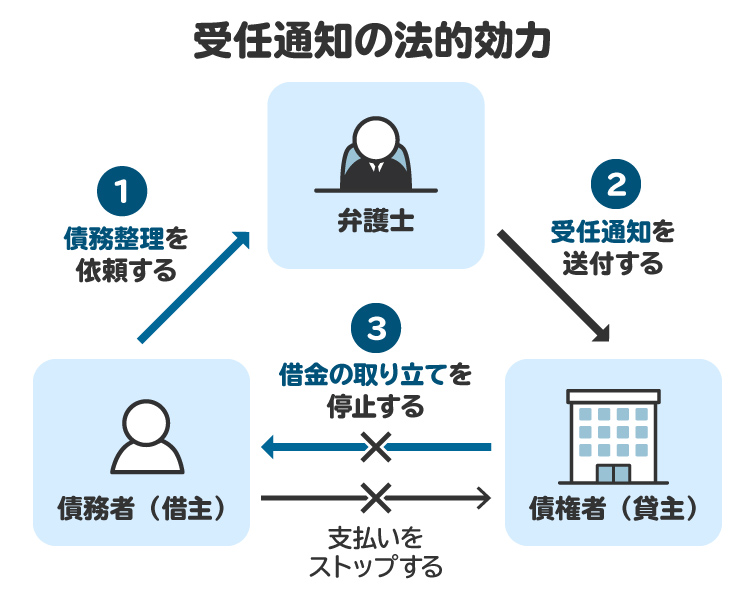

弁護士が依頼を受けると、通常は銀行などの債権者に受任通知を送ります(オープン型)。受任通知が送付されると、債権者は債務者(お金を借りている側)に直接の取り立てができなくなります。

ただし、この受任通知による効果は、貸金業者などの一部の債権者に限られ、取引先などの債権者には及びません。そのため、受任通知を受け取った取引先が執拗に返済を迫ってきたり、会社の財産を勝手に引き揚げたりするおそれがある場合には、通知をせずに申立てを行う「密行型」を選ぶこともあります。

5-3. 従業員の解雇

破産申立てに先立ち、従業員の解雇を行うケースが多いです。整理解雇として有効性が厳しく判断されるため、弁護士と相談しながら進めることが大切です。解雇時には未払賃金や退職金、解雇予告手当の支払いも求められます。

5-4. 賃借物件の明渡し

事業用の賃借物件は、申立前に必ず明け渡す必要はありません。しかし退去していないと、裁判所に納める予納金に原状回復費用が加算される可能性があります。予納金の増額を避けるためにも、早めの明渡しが望ましいでしょう。

5-5. 申立書類の作成

破産申立てにあたっては、以下の書類を提出しますが、必要書類は裁判所によって異なる場合があります。

破産手続開始決定申立書

登記事項証明書

取締役会議事録又は同意書

債権者一覧表

債務者一覧表

財産目録

陳述書

5-6. 破産申立て~破産手続開始の決定

申立書類を裁判所に提出すると、要件を満たしていれば破産手続開始が決定され、破産管財人が選任されます。その後、管財人と経営者、弁護士が打ち合わせを行い、追加資料の提出や事情の確認が行われます。

5-7. 財産の換価処分

選任された破産管財人が、預貯金や不動産、車両、売掛金などの会社財産を現金化します。これによって債権者に分配する資金を確保し、公平に配当するための原資とします。

5-8. 債権者集会

破産管財人は債権者集会で、換価処分の経過や配当の見通しを報告します。経営者本人や弁護士も出席します。財産がほとんどない場合は、1回の集会で手続きが終了することもあります。

5-9. 債権者への配当

換価処分後、残った会社財産があれば債権者に配当されます。ただし、財産が残らない場合には配当は行われません。配当があるかどうかは、会社の資産状況に大きく左右されます。

5-10. 破産手続きの終了

配当が行われた場合は「終結決定」、配当ができない場合は「廃止決定」により手続きが終了します。終了と同時に会社は法人格を失い、消滅することになります。

6. 会社倒産について弁護士に相談・依頼するメリット

会社が倒産に直面したとき、弁護士に相談・依頼することで得られる主なメリットを紹介します。

【適切な手続きについてアドバイスを受けられる】

倒産手続きには、破産・民事再生・会社更生・特別清算・私的整理など複数の選択肢があります。どの手続きが最適かは会社の状況によって異なります。弁護士に相談すれば状況に応じた適切な方法を提案してもらえます。

【経営者個人の対応についてもアドバイスを受けられる】

会社倒産に伴い、経営者個人も破産などの手続きが必要になる場合があります。弁護士は会社だけでなく、経営者個人がどのように対応すべきかについても具体的なアドバイスをしてくれます。

【手続きを一任できる】

倒産手続きを自分で行うには、裁判所への申立書類の準備や債権者との交渉など、膨大な作業と大きな精神的負担を伴います。弁護士に依頼すれば、これらの作業を一任できるため、経営者は大幅に負担を減らすことができます。

メリットを考えると、会社の経営が行き詰まった際には、できるだけ早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

7. 会社倒産と経営者の自己破産に関してよくある質問

Q. 会社倒産に伴って経営者が自己破産しても、再び会社を設立できる?

再び会社を設立することは可能です。ただし、自己破産すると個人信用情報機関に事故情報が登録されるため、事業資金の融資を受けにくくなります。資金調達の方法には工夫が必要になるでしょう。

Q. 会社が破産した場合、従業員や取引先にはどのように対応すべき?

従業員には、多大な迷惑をかけることを謝罪し、今後の流れを丁寧に説明することが求められます。取引先への対応については、オープン型にするか密行型にするかを含め、弁護士に一任するのが一般的です。

Q. 経営者が会社から借金をしている場合、会社が破産するとどうなる?

会社にとっては、経営者への貸付金は「貸金債権」という財産にあたります。そのため、破産管財人から経営者に対し、返済を求められることになります。

8. まとめ 会社の倒産時に経営者が自己破産するかは状況次第

会社が倒産しても、経営者が必ず自己破産しなければならないわけではありません。保証人となっていない場合や個人の債務がなければ、自己破産を避けられることもあります。

ただし、多くの中小企業では経営者が連帯保証人になっているため、会社と同時に自己破産するケースが少なくありません。状況により対応は異なるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す