目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 法人破産とは?

法人破産とはどのようなものかに加え、自己破産や民事再生、会社更生手続きとの違いについて概説します。

1-1. 法人破産の概要

法人破産は、支払不能または債務超過となった株式会社などの法人について、財産を処分して債権者(お金を貸した側)に配当したあとに法人格を消滅させる手続きです。

支払不能とは、支払い能力がなく、期日までに借金などの債務の返済ができない状態が続いていることを言います。また、債務超過とは、債務の総額が資産の総額を上回っている状態を言います。

1-2. 法人破産と自己破産の違い

法人破産では、裁判所によって選任された破産管財人が法人の財産を現金化し、債権者に分配したあと、破産手続きの完了により法人格自体が消滅します。法人破産をするだけであれば、法人の代表者個人の資産を清算する必要はありません。

自己破産は、支払不能になった個人が借金の返済義務の免除(免責)を求めて破産を申し立てることを指します。免責が認められた場合でも、法人破産と異なり、税金や養育費など一定の債務は免責されません。

法人の代表者などが個人で法人の債務を連帯保証している場合は、法人破産により代表者個人に借金の支払いが求められます。借金の肩代わりを免れるためには、法人破産と同時に代表者個人も自己破産をすることになります。

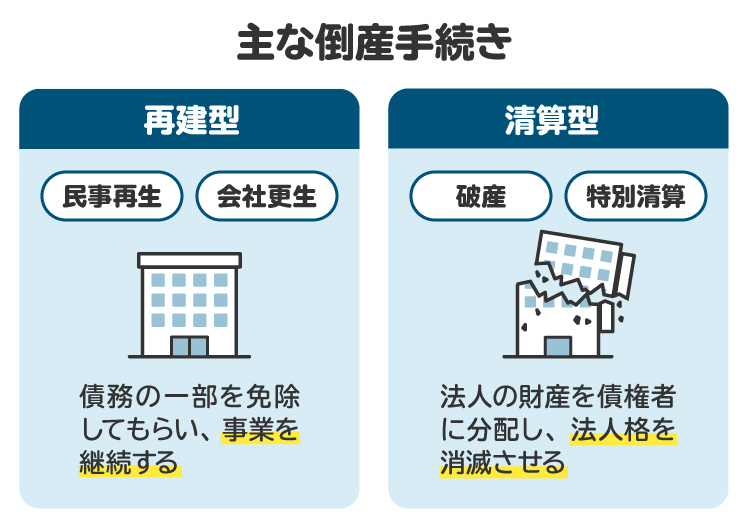

1-3. 法人破産と民事再生、会社更生の違い

法人破産は、法人の財産を債権者に分配し、破産手続き終了により法人格を消滅させる清算型の手続きです。

民事再生と会社更生は、法人破産と同じく債務整理の手続きですが、債務の一部を免除させ、事業を継続する再建型の手続きであるという違いがあります。民事再生手続きは主に個人や中小企業の再建に活用され、会社更生法は主に大企業の再建に活用されます。

2. 法人破産のメリット

法人破産には、主に3つのメリットがあります。

会社の債務を支払わなくてよくなる

取り立てのストレスから解放される

新たな事業に参画するなど、再スタートを切れる

2-1. 会社の債務を支払わなくてよくなる

法人の債務は、金融機関からの借り入れや取引先との間の買掛金、法人税や従業員の社会保険料、従業員の給与など多岐にわたります。法人破産をすると、法人格が消滅するため、これらの債務はすべて支払う必要がなくなります。

2-2. 取り立てのストレスから解放される

債務の返済が滞っている場合、金融機関や取引先などから支払いの督促が来たり、裁判による請求や財産の差し押さえを受けたりすることになります。

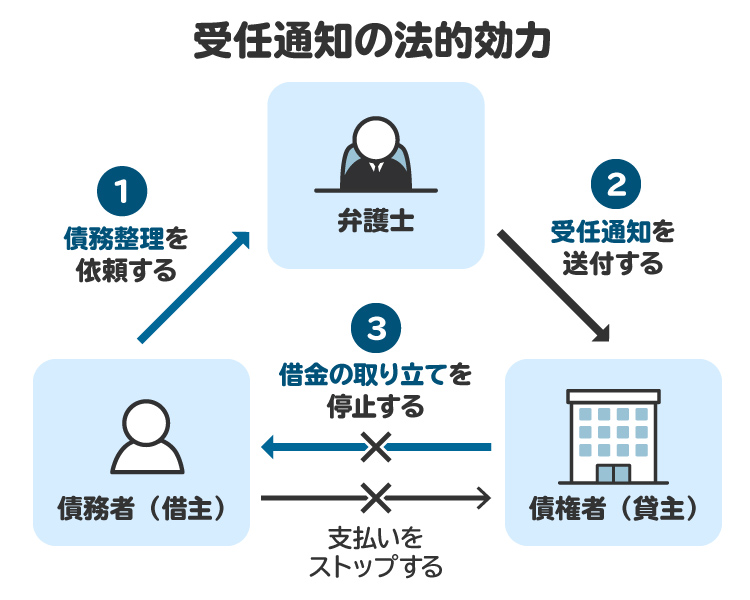

法人破産を弁護士に依頼すると、弁護士が今後破産手続きを進める旨の受任通知を各債権者に送付します。受任通知の送付によって督促は止まるため、取り立てのストレスから解放されることになります。

2-3. 新たな事業に参画するなど、再スタートを切れる

債務の支払いができない状況であれば、新たな事業に投資することはできません。

しかし、法人破産することで債務を清算すれば、その後新たに会社を設立して事業を始められるようになります。過去に破産をしていても、新たに会社を設立することや事業を始めることについて法律上の制限はありません。

ただし、代表者個人が過去に自己破産をしている場合は、金融機関などからの融資が受けられない場合がある点に注意が必要です。

3. 法人破産のデメリット

法人破産については、次のようなデメリットも考慮する必要があります。

法人格が消滅する

従業員を全員解雇する必要がある

会社の財産が処分される

代表者も破産に追い込まれることがある

3-1. 法人格が消滅する

法人破産の手続きが完了すれば、法人格は消滅し、事業の継続は不可能になります。

3-2. 従業員を全員解雇する必要がある

破産により法人格が消滅するため、法人として雇用している従業員は全員解雇する必要があります。

3-3. 会社の財産が処分される

破産手続きは、残された会社の財産を売却することで金銭に換え(換価)、債権者への分配に充てる清算手続きです。そのため、会社が保有する現金や売掛金、不動産、株式などの財産はすべて破産管財人により処分され、債権者への配当に回されます。

3-4. 代表者も破産に追い込まれることがある

中小企業では、法人の債務を代表者が連帯保証していたり、代表者が個人で借り入れをして会社の運転資金に充てていたりする場合が少なくありません。この場合は、法人破産により代表者個人も多額の債務を負うことになるため、自己破産をせざるを得なくなります。

4. 法人破産をするべきケース

以下のようなケースでは、早急に法人破産を検討すべき段階に入っていると言えるでしょう。

・売り上げの低迷により赤字が続き、今後赤字を解消できる見込みが乏しい

・債務の返済や従業員への給与の支払いが遅れており、遅れを解消する見通しが立たない

ただし、このような状況に陥ったからといって、法人破産が避けられないとまでは言えません。民事再生などほかの債務整理によって事業を継続できる可能性もあるため、一度弁護士などの専門家に相談してみましょう。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

5. 法人破産ができる要件

法人破産は、支払不能または債務超過となった場合にすることができます。

支払不能とは、支払い能力がないために、期日までに債務の返済ができない状態が続いていることを言います。また、債務超過とは、債務の総額が資産の総額を上回っている状態を言います。

ただし、破産手続きの費用を裁判所に支払えない場合や、不当な目的で破産の申立てをした場合などは破産が認められません。

6. 2種類の法人破産手続き 通常管財と少額管財

法人破産手続きには、いわゆる「通常管財」と「少額管財」の2種類の手続きがあります。2種類といっても、どちらも裁判所から選任された破産管財人が財産の調査や換価、配当などを行うことには変わりがなく、主な違いは裁判所に納める費用の違いにあります。

【少額管財】

少額管財は、裁判所に納める予納金が20万円程度と通常管財よりも少額になります。小規模な破産や建物の明渡しを要しない場合に利用され、裁判所によっては少額管財が原則的な法人破産の手続きとされていることがあります。

【通常管財】

通常管財は、裁判所に納める予納金が50万円以上になり、主に大規模な破産の場合や、建物の明渡しや従業員の解雇を要する場合を想定した手続きになります。

なお、どちらの場合も予納金の額は裁判所によって異なります。

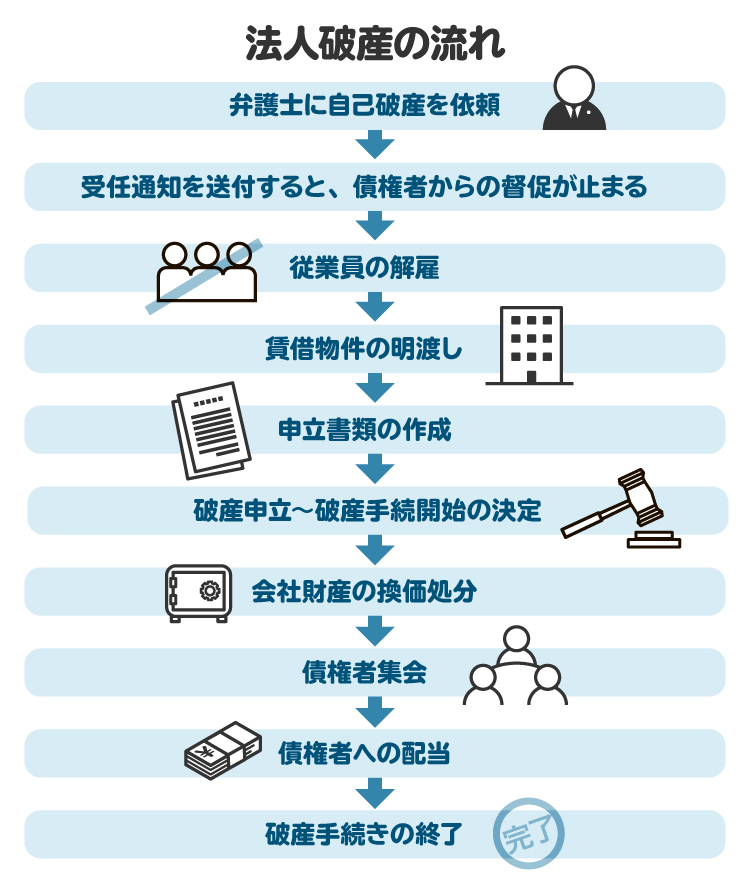

7. 法人破産手続きの流れと期間

法人破産の手続きの流れと手続きに要する期間は次のとおりです。

7-1. 【STEP1】弁護士への相談と依頼

債務の支払いが困難になった場合は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。弁護士は、法人破産をすべきか、民事再生や任意整理などほかの債務整理の方法を選択すべきかなど、専門的なアドバイスができます。

7-2. 【STEP2】受任通知の送付

法人破産を進めることが決定した場合は、原則として速やかに弁護士から各債権者に対して受任通知を送付します。受任通知の送付後は、債権者は債務者(お金を借りた側)への督促ができなくなり、債務者は取り立ての負担から解放されます。

しかし、受任通知を受け取った債権者のなかには、破産手続きが開始する前に、債務者の手元にある商品を持ち帰って回収を図ったり、代表者に対して執拗に返済を迫ったりする業者がいる場合があります。このように混乱が生じると想定される場合は、債権者に対して受任通知を送付せず、水面下で破産申立ての準備を進めるケースがあります。

7-3. 【STEP3】従業員の解雇

破産をすると、事業の継続はできなくなり、法人格も消滅します。そのため、従業員は解雇しなければなりません。破産申立後も従業員の解雇ができていない場合は少額管財では対応できず、裁判所に納める予納金が増額になる可能性があります。そのため、破産を進めると決めたらすぐに解雇を実行します。

7-4. 【STEP4】賃借物件の明渡し

オフィスや工場など、賃貸物件を使用している場合は、破産申立前に解約と明渡しを行う必要があります。明渡しに要する期間は契約条件や不動産の状況により異なりますが、2週間から1カ月程度の猶予を見ておくとよいでしょう。

破産申立後も賃借物件の明渡しができていない場合は少額管財では対応できず、予納金が増額になる可能性があるため、破産申立前に解約と明渡しを行うのが望ましいです。

7-5. 【STEP5】申立書類の作成

弁護士は、会社の決算書や資産目録、債権者一覧、従業員名簿、解雇通知書など、破産申立てに必要な書類一式を準備します。この作業には、経理担当者や税理士などの協力も必要であり、会社の規模にもよりますが、通常は1カ月から3カ月程度かかるケースが多いです。

7-6. 【STEP6】破産申立て~破産手続開始の決定

申立書類が整い次第、裁判所に破産を申し立てます。申立てから破産手続開始の決定が下されるまでの期間は、裁判所の混雑状況にもよりますが、おおむね2週間から1カ月程度です。手続開始決定が下されると、裁判所から破産管財人が選任されます。

破産者は、破産管財人に対して破産に至る経緯や財産の状況などについて説明する義務を負います。そのため、破産者は破産管財人の指示に従い、破産管財人との面談や、追加資料の準備を行います。

7-7. 【STEP7】会社財産の換価処分

破産管財人は、現金や売掛金、不動産、在庫、設備などの会社が保有していた資産をすべて調査し、必要に応じて売却(換価)します。売却された財産は、債権者への配当に充てられます。

資産が多い場合や不動産などの処分に時間を要する場合、この換価手続きだけで数カ月かかることもあります。目安としては3カ月から半年程度が一般的です。

7-8. 【STEP8】債権者集会

破産管財人は、破産手続きの進捗状況を報告するため、債権者集会を開催します。破産手続開始の約3カ月後に一度開催され、その後必要に応じて複数回行われる場合もあります。債権者はこの場で意見を述べたり、破産手続きの進行について質問したりできます。

7-9. 【STEP9】債権者への配当

すべての財産の換価と債権の確定が済んだあと、換価した財産を債権額に応じて債権者に配当します。配当の優先順位は法令に従って決定されます。なお、資産が少ない場合は、配当が行われないケースもあります。

7-10. 【STEP10】破産手続きの終了

配当が完了すると、裁判所により破産手続きの終了決定が下され、法人破産の手続きが終了します。この時点で法人格が正式に消滅し、登記簿からも抹消されます。

破産手続開始から終了までの期間は、会社の資産や債権者数、裁判所の運用状況により異なりますが、平均して6カ月から1年程度を見ておくとよいでしょう。

8. 法人破産にかかる費用

法人破産にかかる費用は、大きく分けて、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2種類です。

裁判所に支払う費用は、大阪地裁の場合、約20万円以上の破産予納金に加え、申立印紙代や予納郵券、官報広告費として合計1万円から2万円程度となります。

弁護士に支払う費用は、法人の規模や法律事務所によりさまざまですが、50万円から100万円以上の法人破産申立手数料に加え、数千円程度の実費を想定しておくとよいでしょう。

なお、大阪地裁の場合、法人破産にかかる費用の相場は下図のとおりです。

納付先または 支払い先 | 項目名 | 費用 (相場) | 概要 |

|---|---|---|---|

裁判所 | 破産予納金 | 20万円~ | 法人破産手続きを進めるために 裁判所に支払う費用 |

申立印紙代 | 1000円程度 | 申立書に貼付する 収入印紙の費用 | |

予納郵券 | 数千円程度 | 裁判所が書類送付に使う郵便切手を あらかじめ納める | |

官報広告費 | 1万4786円 | 国の機関紙である官報に 破産手続きに関する事実を 掲載するための費用 | |

弁護士 | 法人破産申立手数料 | 50万円~100万円以上 | 金額は弁護士事務所によって異なる。 依頼時点で支払うのが一般的 |

実費 | 数千円~ | 郵便切手代や交通費など、 破産手続きに必要となる実費 | |

合計 | - | 75万円程度~120万円以上 | - |

9. 法人破産ができない場合の対処法

次の場合は法人破産が認められないため、ほかの方法を検討することになります。

9-1. 支払不能または債務超過でない場合|民事再生などの再建型を検討

法人破産の申立ては、支払不能または債務超過であることが条件です。これらの状態に該当しない場合、裁判所から破産の申立てが棄却される可能性があります。この場合には、民事再生などの再建型の債務整理手続きを検討することになります。

たとえば、一時的な資金繰りの悪化により支払いが困難な場合には、取引先と返済条件を交渉する「リスケジュール」や、債務の一部免除を伴う「任意整理」などの方法があります。

9-2. 費用を準備できない|分割払いなどを相談

法人破産の申立てには、裁判所に納める予納金や弁護士費用など、まとまった資金が必要です。

これらの費用を準備できない場合は、弁護士と相談のうえ、会社に残っている資産のなかから費用を確保する方法や、代表者の個人資産のなかから一部負担する方法を検討します。また、弁護士事務所によっては、分割払いに応じてくれるケースもあるため、早めの相談が肝心です。事前の準備が難しい場合は、破産以外の選択肢を検討せざるを得ないケースもあります。

なお、経済的に困窮して費用が払えない人が活用できる「法テラス」は、法人破産では利用できません。

10. 法人破産について弁護士や司法書士に相談するメリット

法人破産は、法的な要件や手続きが複雑で、専門的な知識が求められる分野です。弁護士や司法書士に相談することで、適切な破産手続きをスムーズに進められます。

弁護士や司法書士に相談すれば、本当に破産すべき状況にあるのか、ほかの債務整理手続きのほうが適しているのかといった点について、専門的な視点でアドバイスを受けられます。さらに、破産手続きを進めると決まった場合は、弁護士が債権者に対して受任通知を送り、取り立てを止められます。

また、書類作成や裁判所への申立てなど、手続き上の負担を大幅に軽減できる点も大きなメリットです。特に、連帯保証の有無や資産処分の方法など複雑な要素がある場合は、専門家の関与が不可欠でしょう。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

11. 法人破産に関してよくある質問

Q. 法人破産の手続きに失敗することはある?

法人破産が「失敗する」というより、裁判所に破産を認められないケースはあります。

たとえば、支払不能や債務超過の状態にない場合や、資産隠しなどの不当な目的での申立てをした場合、破産費用が支払えない場合などです。ただし、事前に弁護士に相談して適切な準備を行えば、こうしたリスクは回避可能です。

Q. 黒字でも法人破産をせざるを得ないときはある?

帳簿上は黒字でも、過去の負債が重く、返済の見通しが立たない場合や、資金繰りが完全に行き詰まっている場合などには、破産を選択せざるを得ないケースがあります。

たとえば、現金の流れ(キャッシュフロー)が悪化し、仕入れや給与支払いが滞っているようなケースでは、事業継続が困難と判断されることがあります。

Q. 取引先や従業員に迷惑をかけずに法人破産をする方法は?

法人破産において、従業員に完全に迷惑をかけないことは難しいでしょう。しかし、事前に計画的に準備を進めることで影響を最小限に抑えられます。

たとえば、従業員には早期に解雇通知を行い、未払賃金の立替払制度などの説明を行うことで支援できます。未払賃金の立替払制度とは、未払い賃金の一部を国が事業主に代わって立て替える制度です。

取引先にも誠意をもって事前に事情を説明することで、トラブルの発生を避けられる可能性があります。

Q. 法人破産をした後、経営者は新しい仕事をしてもよい?

法人破産は法人の手続きであり、代表者個人が自己破産していない場合は、新しい仕事をすることに関して特に制限はありません。

仮に代表者個人も自己破産をしたとしても、破産手続中に新しい仕事をしても構いませんし、破産手続きが完了し、免責が得られていれば、新たに会社を設立して事業活動をすることに法的な制限はありません。

ただし、金融機関などからの融資や信用面では一定の影響を受ける場合があります。

Q. 債権者集会で法人破産が認められないことはある?

債権者集会は、破産管財人が報告を行い、債権者が意見を述べる場であり、破産ができるかどうかを決める場ではありません。破産の決定は裁判所が行うものであるため、債権者が反対しても、裁判所から支払不能または債務超過が認められれば、破産手続きは進行します。

Q. 法人破産に反対する株主がいても破産できる?

法人破産を申し立てるかどうかの意思決定は、取締役会が行います。取締役会を置かない会社では、取締役の過半数の同意によって決定されます。そのため、株主の承諾は不要です。したがって、法人破産に反対する株主がいても破産は可能です。

12. まとめ 事業の継続が難しく、法人破産を検討している場合は弁護士や司法書士に相談を

法人破産は、経済的に行き詰まった法人が事業を清算し、債務整理を行うための法的手続きです。

法人破産をすることで会社が負う債務の支払いが免除される一方、法人格が消滅するため事業が継続できない、従業員を全員解雇しなくてはならないなどのデメリットもあります。また、支払不能または債務超過に陥っていない場合には法人破産はできません。

法人破産の要件や手続きは複雑で、専門的な知識を必要とします。弁護士や司法書士の助けを得ながら手続きを進めるのがよいでしょう。早期に判断することで、経営者としての再スタートも十分に可能です。

悩みを抱えたまま放置せず、まずは弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す