目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 法人破産とは?

法人破産とは、支払い不能または債務超過に陥った法人が、保有する財産を処分して、金融機関などの債権者(お金を貸している側)に配当(分配)し、最終的に法人格を消滅させる法的手続きです。

法人破産には、大きく分けて「通常管財」と「少額管財」の二つの手続きがあります。

【通常管財】

通常管財は、裁判所が選任した破産管財人が法人の財産を売却して現金化し、その利益から税金や未払い賃金を優先的に返済したあと、残った財産を債権者に配当する手続きです。これを法人の清算と言います。

大規模な法人の場合や債権者が多数いる場合、あるいは弁護士による代理申立てでない場合などは、通常管財として処理されます。

【少額管財】

少額管財は、通常管財の簡易版で、東京地方裁判所など一部の裁判所で導入されています。破産手続きが弁護士によって申し立てられ、事前調査が適切に行われている場合に、一定の条件を満たせば少額管財として扱われます。

弁護士が申立代理人となることで少額管財が適用され、手続きが簡素化されるうえ、費用を抑えられる可能性があります。

2. 法人破産にかかる弁護士費用の相場(内訳)

中小規模の法人破産では、一般的に弁護士費用として最低100万円程度かかります。費用の内訳とその内容は、以下のとおりです。

2-1. 相談料

弁護士に破産手続きの相談をする場合、30分あたり5500円前後の相談料がかかります。初回相談を無料で行っている事務所も多く、2回目以降であっても相談料がかからないケースもあります。

2-2. 着手金や報奨金

弁護士費用のなかで最も大きな割合を占めるのが着手金と報酬金です。

着手金:手続き開始時に支払う費用

報酬金:手続き完了後に支払う成功報酬

これらを区別せず手数料としてまとめて請求する事務所もあれば、着手金と報酬金を別々に請求する事務所もあります。いずれの場合も、一般的な中小規模の企業であれば、総額は最低でも100万円程度になることが多いです。

具体的な金額は、法人の財産状況、負債の額、必要な書類や事務処理の量、法律事務所の報酬規程によって異なりますが、規模の大きい法人や負債総額が大きい場合には、費用も高額になる傾向があります。

2-3. 実費

弁護士費用とは別に、実費の負担も必要になります。代表的なものは以下のとおりです。

交通費(弁護士が裁判所や管財人とのやりとりにかかる費用)

通信費(書類送付や電話連絡などにかかる費用)

書類作成や収集にかかる費用(登記簿謄本、印紙など)

これらの実費は、ケースによって数千円から数万円程度かかる場合があります。事前に見積もりを確認しておくと安心です。

3. 法人破産で弁護士費用以外にかかる費用の相場

法人破産の手続きでは、弁護士費用のほかに裁判所に納める費用も発生します。ここでは、代表的な費用項目とその相場を紹介します。

3-1. 申立手数料

法人破産を申し立てる際には、裁判所に以下の費用を支払います。

申立手数料:1000円

連絡用郵便切手代:数千円程度(東京地方裁判所は4950円。ただし大型合議事件の場合は6000円)

官報公告費:1万4786円(全国統一)

これらは、申立時にまとめて納める必要があります。

3-2. 引継予納金

法人破産では、破産管財人が選任され、財産の換価業務などさまざまな手続きが行われるため、その処理にかかる費用や破産管財人の報酬などとして引継予納金を納める必要があります。

引継予納金の額は裁判所によって異なりますが、通常は、法人の規模や負債額などに応じて裁判所が決定します。

東京地方裁判所における少額管財事件の引継予納金は、最低20万円です。また、管財事件の引継予納金は、負債総額に応じて下表のようになっています。

負債総額 | 引継予納金 |

|---|---|

5000万円未満 | 70万円 |

5000万円以上1億円未満 | 100万円 |

1億円以上5億円未満 | 200万円 |

5億円以上10億円未満 | 300万円 |

10億円以上50億円未満 | 400万円 |

50億円以上100億円未満 | 500万円 |

100億円以上 | 700万円~ |

3-3. 代表者の自己破産費用

法人の代表者が法人の債務(借金など)の連帯保証人になっている場合は、法人破産に伴い代表者個人も自己破産をしなければならないケースが少なくありません。

法人代表者は、個人の財産と法人の財産を混同しやすく、個人と法人で関連する債務も多いため、法人破産と同じ裁判所で同時に申立てを行うことが一般的です。

本来、法人破産と個人破産は別々の手続きであるため、破産申立てをする際には、それぞれの事件について予納金を納めなければなりません。ただし、法人破産と個人破産を同時または近い時期に申し立てた場合は、以下の費用の納付だけで済むケースが多いため、別々に申立てをするよりも予納金の負担を軽減できることがあります。

申立手数料:1500円

連絡用郵便切手:数千円程度(裁判所によって異なる)

官報公告費用:1万5000円~2万円程度

ただし、法人の規模や債権者数、財産の内容が特殊なケースでは、法人で100万円以上、個人で50万円以上の引継予納金がそれぞれかかることもあります。

4. 法人破産の弁護士費用が支払えない場合の対処法

法人破産を決断した時点で、すでに法人に現金がほとんどないケースも珍しくありません。そのような状況では、破産費用を工面できない可能性もあります。

法人破産に必要な費用が払えない場合はどうしたらよいのでしょうか?法人破産に必要な費用の用意がない場合の対処法を解説します。

4-1. 法人資産を換金する

手元にお金がない場合でも、法人の資産を現金化することで、予納金や弁護士費用に充てられる可能性があります。

たとえば、次のような方法で現金を準備できることがあります。

解約返戻金のある保険契約を解約する

在庫を売却する

法人が所有する自動車や不動産を売却する

未回収の売掛金を回収する

賃貸物件を解約して敷金を回収する

ただし、財産処分は時期や使途、売却価格などによって、後の破産手続きで問題になることがあります。会社の財産を処分して費用を捻出する際は、事前に弁護士に相談してアドバイスを受けてください。

4-2. 親族などに援助してもらう

法人破産の申立てに必要な費用は、親族などからの援助を受けて支払うことも可能です。

ただし、親族に費用を賄ってもらう場合は、借り入れではなく援助、つまり贈与であることを裁判所に証明できるようにしておく必要があります。

4-3. 支出を削減する

賃借物件やサブスクリプションの解約、従業員の解雇などによって支出を削減し、資金を捻出する方法もあります。

固定電話や社用携帯、事業用物件の光熱費、インターネットプロバイダーなどに関する契約も確認し、不要な契約は早期に解約して、不必要な費用の発生を防止することも大切です。

4-4. 分割払いや後払いができる弁護士を選ぶ

弁護士費用の分割払いや後払いに対応している法律事務所もあります。

まとまったお金がすぐに準備できない場合は、弁護士に費用の分割払いや後払いができないか相談してみてください。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

4-5. 受任通知で取り立てを止め、その間に資金を準備する

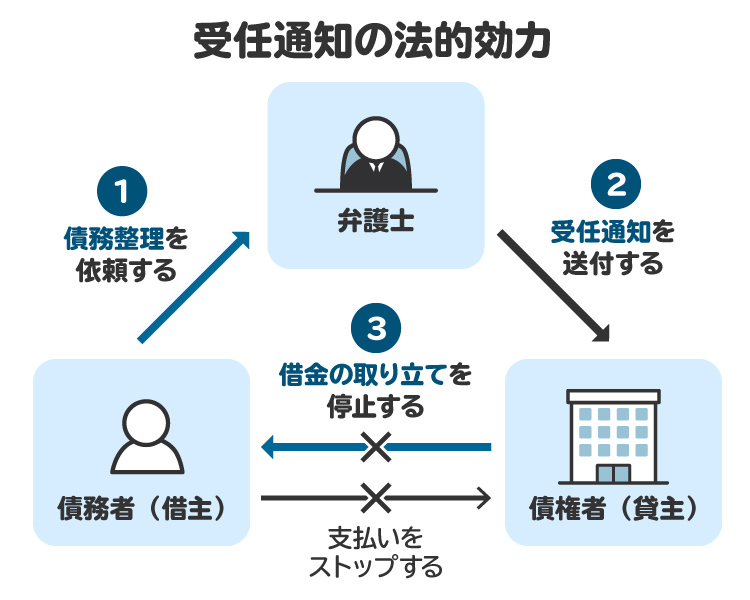

分割払いや後払いに対応している法律事務所では、弁護士費用の一部を支払った時点で受任通知を送付してもらえることが一般的です。

受任通知とは、破産者の代理人として弁護士が破産手続きを進める旨を銀行や消費者金融などの債権者に知らせるものです。債権者は、弁護士から受任通知を受け取ったあとは債務者に直接取り立てすることが法的にできなくなります。

受任通知送付後は返済もストップできるため、これまで返済に充てていた資金を、弁護士費用や裁判所に納付する費用に充てられます。

5. 法人破産の弁護士費用を支払わないとどうなる?

分割払いや後払いを利用しても弁護士費用を工面できそうにない場合は、依頼自体が難しくなります。

また、分割払いに応じてもらえた場合でも、支払いが滞ると辞任される可能性があります。辞任されると、受任通知で止まっていた債権者からの督促が再開されてしまいます。

6. 法人破産の弁護士費用を安く抑えたい場合の注意点

法人破産の手続きを進めるうえで、費用を抑えたいと考えるのは当然のことですが、安さだけを優先して弁護士を選ぶことはリスクを伴います。

弁護士選びで後悔しないために、以下のとおりいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

6-1. 費用の安さだけで選ぶのは危険

弁護士を選ぶ際、「一番安いところに依頼したい」と、費用だけを基準に決めてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。

費用が安い法律事務所は、法人破産の経験が少ない可能性があります。法人破産は手続きが複雑で、一定の専門性と経験が求められる分野です。法人破産に関する実績が乏しい弁護士では、適切な対応ができず、手続きが長引いたり、債権者とのトラブルに発展したりするおそれもあります。

また、相談の対応が不親切だったり、説明が不十分だったりする事務所には、安心して依頼することができません。費用だけでなく「法人破産に強い弁護士か」「信頼して任せられるか」といった観点からも慎重に選ぶことが大切です。

6-2. 追加費用に注意

弁護士費用を比較する際、着手金の安さだけで判断するのは危険です。法人破産では、事務手数料や通信費、申立書類の作成費用、裁判所に納める予納金など、着手金以外にもさまざまな費用がかかります。

費用の一部だけを見て「安い」と思っていても、想定外の出費がかさむケースがあります。依頼する前に見積もりを作成してもらい、「ほかにかかる費用はあるか」「総額でいくらになるか」を必ず確認しておきましょう。

すべての費用について丁寧に説明してくれる弁護士を選ぶことが、後悔しないためのポイントです。

6-3. 法テラスは利用できない

弁護士費用を抑える手段として「日本司法支援センター 法テラス」の利用を考える人もいるかもしれません。法テラスは無料法律相談や費用の立替制度を行っていますが、これらは原則として個人を対象としており、法人破産には利用できません。

つまり、法人の破産手続きにかかる弁護士費用や裁判費用を法テラスが立て替えてくれることはありません。法人代表者が個人として破産する場合には対象となる可能性もありますが、法人そのものの破産は支援の対象外です。費用は自己負担で用意しなければならない点に注意してください。

7. 法人破産について弁護士に相談や依頼をするメリット

法人破産について弁護士に相談や依頼をするメリットは多くあります。早めに相談することで、経済的損失や混乱を最小限に抑えられます。

7-1. 破産すべきかどうかの判断をしてもらえる

弁護士に相談すれば、法人の状況を分析して、本当に破産手続きをせざるを得ないかを判断してもらえます。法人破産以外の方法で負債を整理することで、事業の継続が可能なケースもあります。

たとえば、一定の売り上げを維持していて、負債が減れば経営自体は成り立つケースでは、民事再生手続きを利用できる可能性もあります。また、本業以外の不採算部門が経営の足を引っ張っている場合は、不採算事業を第三者に譲渡し、その対価で負債を整理できることもあります。

会社の財務状況や負債の性質、今後の見通しをふまえたうえで、最適な選択肢を一緒に検討してもらえます。

7-2. 取り立てのストレスから解放される

法人破産を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対し、受任通知を送付します。受任通知には、債権者から債務者への直接の督促を停止させる法的効力があります。

債権者からの督促が止まることで、精神的な平穏を得ることができ、再出発への準備に専念できます。

ただし、受任通知を発送することで口座が凍結されるおそれや、取引先や従業員の混乱を招く可能性がある場合は、受任通知を送付せずに手続きに移るケースもあります。

7-3. 裁判所の手続きや債権者への対応を任せられる

法人破産は、裁判所に提出する書類が多く、内容も非常に専門的です。また、破産管財人や債権者に対して説明や報告を求められることもあります。これらをすべて法人の代表者自身が対応するのは、相当の負担がかかります。

弁護士に依頼すれば、そうした手続きの多くを代行してもらえるため、大きな負担軽減になります。

7-4. 少額管財事件にできる可能性が高まる

法人の規模や事案の複雑性にもよりますが、弁護士を通じて適切に準備を行えば、少額管財として扱ってもらえる可能性があります。

少額管財事件になると、裁判所に納める予納金が大幅に抑えられるため、全体の費用負担を減らすことができます。

7-5. 取引先や従業員への影響を最小限に抑えられる

法人破産の手続きで経営者が特に悩むのが、従業員や取引先への対応です。

従業員に対しては、労働法や労働基準法に基づき、適切な手続きをふまえたうえで解雇通知や説明を行う必要があります。また、退職金や未払い賃金の精算などの手続きも伴います。弁護士は、これらの労務問題に関する法律的なアドバイスだけでなく、従業員への説明文書の作成や面談対応のサポートも行います。

さらに、取引先への影響を抑えるためには、事業停止や破産申立てのタイミングに注意が必要です。法人破産において、特定の取引先にだけ優先的に支払いをする「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は禁止されているため、弁護士のアドバイスのもと、適切な対応を心がけましょう。

また、取引先からの問い合わせやクレームにも専門的な立場から対応できるため、経営者自身が直接対処する場合と比較して、負担や精神的なストレスが大きく軽減されます。これにより、関係者への混乱や不安を最小限に抑え、円滑な手続きを進めやすくなります。

7-6. 代表者個人の破産についても相談できる

法人代表者が個人として法人の債務(借金など)の保証人になっているケースでは、法人の破産と同時に個人の破産を検討する必要も出てきます。

弁護士に相談すれば、法人と個人の両方の状況を整理し、それぞれにとって最適な対応策を提示してもらえます。特に自己破産以外の選択肢があるかどうかも含め、総合的な判断が可能です。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

8. 法人破産と弁護士費用に関してよくある質問

Q. 弁護士に依頼しても、法人破産に失敗することはある?

「絶対に失敗しない」とは言い切れませんが、弁護士は事案の状況を丁寧に分析し、必要な資料を整え、債権者との交渉や裁判所とのやりとりを的確に進めるため、ほとんどの場合、問題なく手続きが進みます。

Q. 法人破産に失敗したら、弁護士費用は返ってくる?

着手金は弁護士が手続きに着手するための費用であるため、破産手続きがうまくいかなかった場合でも返還されません。報酬(成功報酬)は手続きが成立しなければ発生しないことがほとんどです。

ただし、委任契約の内容によっては返還される場合もあります。費用の詳細は、依頼前に契約書でしっかり確認することが大切です。

Q. 法人破産を弁護士に依頼せず、自分で行うことはできる?

自分で手続きを進めることもできますが、法人破産の手続きは非常に複雑で専門知識が必要です。自力で対応するとミスが起こりやすく、手続きが遅れたり、予想外のトラブルが発生したりするリスクが高くなります。

また、弁護士を通さない場合は、少額管財制度を利用できないため、裁判所に納める費用が増え、結果的に経済的な負担が大きくなることが少なくありません。

9. まとめ 法人破産に必要な資金が不足している場合も、まずは弁護士に相談を

法人破産には、裁判所に納める予納金や弁護士費用をはじめとした多くの費用がかかります。しかし、早めに対応することで費用を抑えたり、支払い方法の選択肢を広げたりすることが可能です。

弁護士に相談すれば、本当に破産手続きをとるべきかどうか判断してもらうことができ、ケースによっては法人破産以外の方法で負債を整理して事業を継続できる場合もあります。

経営が立ち行かなくなり、手遅れになる前に、信頼できる弁護士に相談することで、将来のリスクを最小限に抑えることができます。初回相談を無料で行っている法律事務所も多いため、法人破産について考え始めたら、まずはすぐにでも弁護士に相談しましょう。

(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す