目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 民事再生とは? わかりやすく解説

まず、民事再生とはどのような手続きなのかをわかりやすく解説します。

1-1. 事業継続をめざす再建型の整理手続き

「民事再生」とは、借金問題を解決する債務整理の一つで、裁判所で再生計画の認可を受けて事業や生活の再生を図る制度です。資金繰りに行き詰まった企業や個人事業主が、自主的に再生計画、つまり借金の返済計画を立案し、銀行などの債権者(お金を貸した側)からの同意を得る必要があります。

再生計画では、借金を減額するとともに、どのように分割して返済していくかを決めます。具体的な手続きやルールについては「民事再生法」という法律で定められています。

1-2. 民事再生と破産の違い

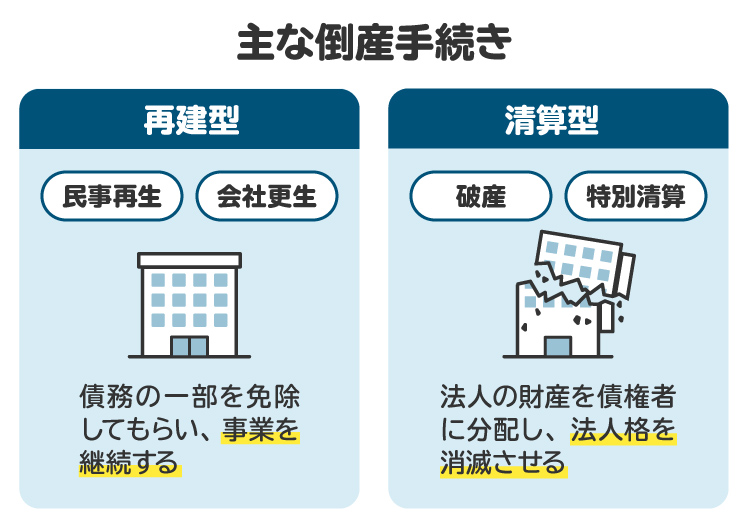

債務整理に基づく法人の倒産には、大きく分けて「再建型」と「清算型」の2つの手続きがあります。民事再生は再建型、破産手続きは清算型の手続きです。大きな違いは、事業継続を目的とするか、事業廃止を目的とするかです。

再建型である民事再生手続きは、原則として会社の資産は維持したまま、事業自体を継続し、その後の収益から減額した借金などの支払いを進めていくことで、企業の存続を図ります。そのため、雇用関係や事業を維持することが可能です。

清算型である破産手続きは、裁判所によって選任された破産管財人の管理のもとですべての財産を現金化し、債権者に振り分けたうえで事業を廃止する手続きです。そのため、法人であれば閉鎖され、個人であっても多くの場合は事業が終了します。

1-3. 民事再生と会社更生の違い

民事再生に似たものとして「会社更生」があります。民事再生と会社更生は、ともに再建型に属する手続きです。大まかに言うと、民事再生は債務者(お金を借りた側)自身が主導となって自力再建を進めるもので、現経営陣が事業を継続しながら再生を図ります。

これに対し、会社更生は大企業など財務状況や利害関係が複雑化した企業に、経営陣の変更やスポンサーのてこ入れなどを行いながら、他力で再生を進める制度です。民事再生と会社更生には、下表のような細かい違いがあります。中小企業や個人事業主が利用する再建手段は民事再生となります。

民事再生 | 会社更生 | |

|---|---|---|

根拠となる法律 | 民事再生法 | 会社更生法 |

手続きの対象者 | 個人、法人 (株式会社以外も含む) | 株式会社のみ |

現経営陣の扱い | 基本的に残留 | 退任 |

株主の権利 | 基本的に維持 | なくなる |

担保権の実行 | 制限されない (別除権) | 制限 (更生担保権) |

返済期間 | 3年~5年 | 15年以内 |

手続きにかかる費用 | 数百万円 | 数千万円 |

2. 民事再生の手法

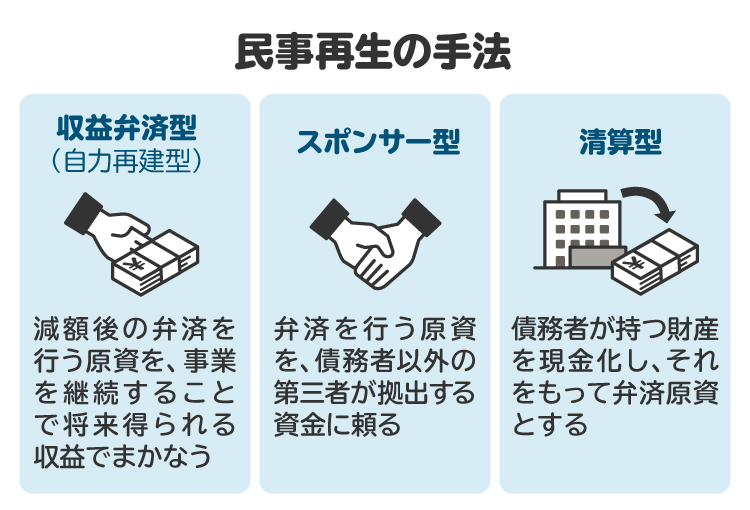

再生計画の立案は、弁済原資、つまり借金などを返済するための資金源をどのように用意するかによって、「収益弁済型」「スポンサー型」「清算型」に分類されます。

2-1. 収益弁済型(自力再建型)

「収益弁済型」は、事業の継続によって将来得られる収益を、減額した借金の弁済に充てる方法です。「自力再建型」とも呼ばれます。

収益弁済型は、自力での再建が迅速に実現できる一方で、もともと不振に陥っていた事業の収益を返済原資とするため、債権者から反対される可能性があり、説得力のある説明が求められる点に注意しなければなりません。

そのため、計画を立案する際には、経費の削減、経営資源の効率化、不採算事業の見直しなど、財務状況の改善に向けた努力をする必要があります。

2-2. スポンサー型

弁済の原資を、債務者以外の第三者が拠出する資金に頼る手法です。収益弁済型と併用し、スポンサーからの出資と事業収益を合わせて弁済原資とする場合もあります。

スポンサー型で資金を得る方法としては、以下の3種類があります。

【借り入れ】

「借り入れ」は、スポンサーが再生を行う債務者に資金を貸す方法です。

【出資】

「出資」は、再生を行う債務者に対し、スポンサーが金銭を提供(出資)する方法です。通常は株式の発行というかたちをとります。

【第二会社方式(事業譲渡、会社分割)】

「第二会社方式」は、債務者が事業をスポンサーに譲渡する、または会社分割をしてスポンサーが事業を引き継ぎ、債務者が対価として受領した金銭を債権者への返済弁資にするものです。

スポンサー型では、スポンサーの種類や支援内容が再生計画の成否を大きく左右します。スポンサーには縁故者、同業他社、関連会社、金融機関や再生ファンドなどがありますが、公平性の観点から、選定は入札手続きを経るなどして、裁判所の選任した監督委員の管理のもとで進められます。

もっとも、現実にはスポンサー希望者の募集自体が難しいため、手続きを迅速に進めるため、裁判所への申立て前の段階でスポンサー候補者を決める「プレパッケージ型」の手続きも少なくありません。

このような場合は、事前に選定されたスポンサー候補者の適性について、公平性の見地から審査されます。

2-3. 清算型

「清算型」は、債務者が持つ財産を現金化し、それを弁済原資にする方法です。事業改善に向けた不要な財産の処分は収益弁済型の民事再生でも行われますが、債務者がすべての財産を処分して弁済原資とする清算型の民事再生は、事実上、事業を廃止するものとなります。

途中まで収益弁済型やスポンサー型で民事再生手続きを進めていたものの、計画立案が困難となり、清算型に移行するケースもあります。

再建の手続きではありますが、破産に近い結果となります。

3. 民事再生のメリット

民事再生には主に以下のようなメリットがあります。

会社を存続できる

財務状況の健全化につながる

担保権が付いているものを除き、財産を処分する必要がない

従来の経営体制を維持できる

3-1. 会社を存続できる

民事再生の場合、基本的には事業が継続され、法人であれば法人格を消滅させずに済みます。事業内容によっては、その公共的意義やブランド価値から、事業廃止を避けたい事業もあると思われます。

たとえば医療法人やインフラに関する業者、地域を支える老舗の店舗、多くの雇用を創出している企業など、単純に財務状況が悪化したからと言って簡単には事業を廃止できない事業体があります。そのような場合でも、民事再生であれば事業を継続できます。

また、事業継続するにあたって新たに許認可などを取得し直す必要がないため、一度、事業を廃止して再度始めるよりも、再建がスムーズに進みます。

3-2. 財務状況の健全化につながる

民事再生は、借金などの債務を大幅に減額し、弁済する手続きです。減額については最低弁済額や清算価値保証原則といったルールに従う必要はあるものの、負債が大きく減額されるため、資本効率が向上します。

また、事業改善の過程で、経費削減や不採算事業の見直しが行われ、収益性の改善も期待でき、企業としての財務状況の健全化が予想されます。

3-3. 担保権が付いているものを除き、財産を処分する必要がない

破産とは異なり、民事再生では財産の管理処分権を失いません。そのため、事業を改善するにあたり、どの財産を残し、どれを処分するのか、処分内容についても自主的に決定できます。

事業改善に必要な範囲で事業構造や組織構造の再構築をする必要はある一方、従前の資産を用いての事業継続が可能となります。

3-4. 従来の経営体制を維持できる

通常、民事再生では経営陣の退陣は求められません。従来の経営体制を維持したうえで、事業を継続できます。

筆者が弁護士として受けた事案のなかにも「自分が作った会社をたたみたくない」と相談してくる依頼者がいました。経営者の視点で考えるとその感覚は珍しいものではなく、民事再生であれば、その思いを持ったまま再建につなげられます。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

4. 民事再生のデメリットや注意点

民事再生には主に以下のようなデメリットや注意点もあります。

信用を失うリスクがある

担保権を行使される可能性がある

費用や税金がかかる

大規模なリストラが必要になる場合がある

再生計画の履行が困難になるリスクがある

4-1. 信用を失うリスクがある

民事再生手続きを行うと、再生手続きの開始決定や再生計画の認可決定などが、政府が発行する機関紙である官報に掲載されます。また、取引先関係者などを通じて民事再生のうわさが広まる可能性もあります。これらによって企業が社会的な信用を失う可能性や、ブランド価値に傷がつくおそれがあります。

さらに、取引先や借入先から借りていた借金は減額され、結果的に迷惑をかけるかたちになるため、その後の取引に支障をきたす場合があります。

再生後の事業継続を模索するのであれば、この点を十分に考えたうえで民事再生をする必要があります。

4-2. 担保権を行使される可能性がある

民事再生では、財産の管理処分権は債務者に残されたままですが、担保権が付いている財産については、再生手続き外で権利を行使される可能性があります。

権利を行使するかどうかの判断は、銀行などの債権者に委ねられており、権利行使によって重要な財産が処分された場合は、事業の継続に支障をきたす可能性があります。

4-3. 費用や税金がかかる

民事再生には、裁判所に納める費用や、弁護士費用がかかります。企業の民事再生の場合は裁判所に支払う予納金は高額になり、その分の現金を用意しなければ手続きに着手できません。また、民事再生に伴って税負担が発生する可能性もあります。

その代表例が、債務免除益に対する課税です。これは、債務の一部について免除を受ける際、その免除額が利益とみなされて課税されるもので、再生計画立案のためには繰り越し損金や資産の処分に伴う損失と相殺して、負担軽減を図らなければならない可能性もあります。

こういった税負担の対策については、専門知識を持つ税理士との連携が不可欠であり、税理士に依頼した場合は税理士費用も発生します。

4-4. 大規模なリストラが必要になる場合がある

事業改善のために大規模なリストラが必要となる場合があります。収益弁済型で事業の収益率を改善させるために人員整理を行わざるを得ない場合や、スポンサー型で一定の人員削減が支援の条件とされた場合などがこれに該当します。

しかし、従業員の解雇はその従業員との関係性や企業の信頼にも関わる重大な決定事項です。

再建を求める企業の経営者は雇用の維持を図りたいと考え、従業員のことをまず気にかける傾向にあります。

そのような場合、再生計画の立案に向けてどのように収益性を向上できるか多角的に検討を進めるとともに、スポンサー型事案ではスポンサーとの交渉を行い、雇用の維持を認めてもらえるよう努める必要があります。

4-5. 再生計画の履行が困難になるリスクがある

再生計画に従った債務の弁済を進めるにあたり、特に収益弁済型では、事業改善による収益向上が不可欠です。

想定どおりに事業を立て直せなかった場合、計画に沿った弁済ができなくなるリスクがあります。

5. 民事再生手続きの流れ

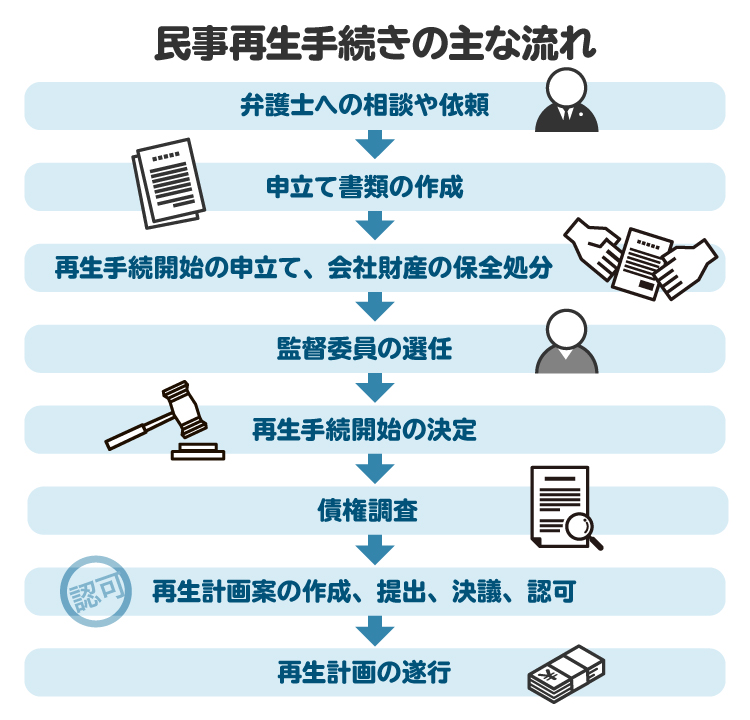

民事再生の手続きは、以下のような流れで進めていきます。

5-1. 【STEP1】弁護士への相談や依頼

資金繰りが困難だと感じた場合は、早い段階で弁護士に相談しましょう。民事再生では事前の準備や用意する資料が多く、スポンサー型を選択するかどうか、スポンサーの選定はどのように進めるのかなど、検討すべき事項は多岐にわたります。特に、スポンサー候補や事業の譲渡先を事前に決定しておくプレパッケージ型を選択する場合、その選定が公平に行われるように徹底しなければなりません。

5-2. 【STEP2】申立て書類の作成

申立て前の準備として、まずは資金繰り表を作成し、それをもとに申立日を決定し、スケジュールを立てます。そして、申立関係の書類を準備していきます。

申立てにあたって提出する主な書類は以下のとおりです。

申立書:事業の概要や窮状に至った経緯、再生計画案の作成方針などを記載

履歴事項全部証明書

定款

株主名簿

会社組織図や事業内容がわかる資料

直近3期分程度の貸借対照表及び損益計算書

財産目録および疎明資料

債権者一覧表、公租公課一覧表

民事再生手続き申立てに関する取締役会決議および議事録

5-3. 【STEP3】再生手続開始の申立て、会社財産の保全処分

予定された申立日に管轄の裁判所に申立書および添付書類を提出します。管轄の裁判所は原則として本店所在地の管轄裁判所ですが、親子会社に関する関連管轄や大規模事件に関する特別管轄も認められています。このとき、利害関係人が多数にのぼる場合や再生手続きによる社会的影響が大きい場合は、事前に裁判所に概要を相談しておくのが望ましいと言えます。

また、申立てから再生手続開始決定までの間に取り立て行為などがなされるのを防ぐため、再生手続き開始の申立てと同時に保全処分の申立ても行えます。保全処分の種類としては、定型的な弁済禁止などの保全処分や強制執行手続きの中止命令、対抗要件具備禁止の保全処分(債務者の財産に債権者が登記や登録などを行うことを禁止すること)などがあります。

5-4. 【STEP4】監督委員の選任

監督委員とは、再生手続きにおいて、債務者からの同意申請への対応、調査権限の行使、事実上の助言などをする機関です。

民事再生では、破産とは異なり、債務者が財産の管理処分権を失わないため、監督委員は基本的には後見的にとどまるものとされています。再生債務者の業務遂行および財産管理処分の適性を確保するために、以下の行動には監督委員の同意が必要とされています。

財産の処分:譲渡、担保権設定、賃貸など

財産譲受

借財

訴えの提起

和解

スポンサー契約

5-5. 【STEP5】再生手続開始の決定

裁判所は、申立棄却事由についての監督委員の報告を受けたのち、再生手続開始決定を行います。これにより、債権者に対する弁済や強制執行などの手続きが禁止されます。

また、今後の再生計画立案、認可までのスケジュールが示されます。

5-6. 【STEP6】債権調査

債権者が民事再生手続きに参加するためには、裁判所に債権の届出を行う必要があります。債権調査は、届出された債権の額を確定させる一連の手続きです。

届け出のあった債権の額について、債務者が認否をしたり、ほかの債権者から異議が提出されたりした場合、届出した債権者は裁判所に査定の申立てができます。これらを経て確定した債権額が再生計画立案の基礎となります。

5-7. 【STEP7】再生計画案の作成、提出、決議、認可

債権調査を経たあと、債務者は再生計画案を作成し、裁判所に提出します。再生計画案は、民事再生において重要な再建プランであり、再生計画の基本方針、債権の一部免除、弁済方法や弁済期間などが記載されます。

また、弁済計画の検討のために、収益に関する見込みやキャッシュフローの推移、債務免除益課税の見込みなどが記された事業計画書も作成します。提出された再生計画案は、債権者の決議および裁判所の認可決定により成立します。

再生計画可決のためには、債権者集会に出席した債権者の過半数が同意し、同意する債権者の債権額の総額が過半数である必要があります。可決を経た再生計画については、不認可事由がない限り、裁判所が再生計画を認可し、内容が確定します。

5-8. 【STEP8】再生計画の遂行

再生計画認可決定後、債務者はその計画に従って弁済を進めていきます。再生計画において、募集株式の発行など弁済以外にも定められた事項がある場合は、その遂行も必要となります。

監督委員は、債務者がこれらの再生計画を適切に遂行しているかを監督する役割を担います。具体的には、債務者から監督委員に対して弁済に関する報告書や月次、四半期報告書を提出させるなどします。

なお、認可決定後の事情の変化により再生計画の遂行が困難となった場合は、再生計画を変更する場合があります。

監督委員による監督は、再生計画に沿って弁済が完了するか、再生計画認可の決定確定から3年が経過するまで行われます。

6. 民事再生手続きにかかる費用の相場|弁護士費用は200万円〜500万円程度

企業の民事再生手続きには、裁判所に納める「予納金」と弁護士費用がかかります。

裁判所に納める費用は、印紙代などで1万円から2万円かかるほか、負債の額に応じて200万円から1200万円程度の予納金が必要になります。

弁護士費用については、依頼する弁護士事務所によりますが、200万円から500万円程度かかると思われます。相談する事務所に確認してください。

7. 民事再生を成功させるためのポイント

民事再生を成功させるためのポイントは、主に次の4つです。

7-1. 最適なスポンサーを見つける

スポンサー型の民事再生では、どのようなスポンサーからどのような支援を受けるのかが再生計画立案にとって重要になります。事業を改善し、債権者から賛同してもらうためにも、会社に対して理解のある最適なスポンサーを見つける必要があります。

また、民事再生を迅速に進めるという観点では、裁判所への申立前にスポンサーを見つけておくプレパッケージ型の検討や、その際に公平性の観点からどのスポンサーを選定するのかが大切となります。

7-2. 無理なく実現できる再生計画を立てる

特に自力での再建をめざす収益弁済型の民事再生では、長期にわたる安定的な弁済の実行が求められます。そのため、再生計画の内容は、余裕をもって弁済が可能になるよう立案する必要があります。

事業計画の見通しが甘く、ギリギリの返済計画だと、認可決定後の経営環境、内部事情の変化によって計画遂行が困難になるリスクがあります。

7-3. 債権者に対して誠実に対応する

再生計画を立案しても、それが可決されなければ認可はされません。可決されるためには銀行などの債権者から賛同を得る必要があります。

債務者としては、債権者に対して事業改善、収益性向上に至る道筋を誠実に説明し、再生後の弁済予定について理解を得なければなりません。特に、債権額が多額になりやすい金融機関は、再生計画の決議に大きな影響力があるため、直接の説明を行うなど、誠実な対応が求められます。

7-4. 信頼できる弁護士に相談する

民事再生には、申立てのタイミング、その準備、収益弁済型の場合は事業計画の見直し、スポンサー型の場合はスポンサーの選定、裁判所や監督委員とのやりとりなど、各方面で専門的な知識が要求されます。特に、民事再生は債務者の自主再建を念頭に置いています。

そのため、弁護士などの専門家を代理人として、現実性のある再生計画案を立案し、遂行させる必要があります。

また、経営者としては、このような準備や交渉ばかりに気をとられるのではなく、事業改善と収益性向上に邁進しなければなりません。

一度赤字に陥った事業を立て直し、弁済につなげるだけの収益を生み出すのは簡単ではありません。そのためにも、再生手続きについては信頼できる弁護士の助けを借り、経営者は事業に専念すべきです。

8. 民事再生法に関連してよくある質問

Q. 民事再生をすると、会社や借金はどうなる?

法人は消滅せず、存続します。借金は減額されて分割弁済の対象となります。

ただし、多くの場合、経営者は会社の借金について一部保証をしています。その場合、保証債務についても法的整理、経営者保証ガイドラインに基づく整理などを行う必要があります。

Q. 民事再生をすると、社員の給料はどうなる?

引き続き支払う必要があります。未払いの給与債権については優先して支払わなければなりません。

Q. 民事再生にかかる費用は誰が払う?

会社が負担します。ただし、会社にそれだけの資産がない場合は、代表者などが用意しなければならないケースもあります。

Q. 民事再生と会社更生、どちらがよい?

会社更生は大企業を前提とした制度設計であるため、それ以外の企業については民事再生が適していることが多いです。

大企業については、整理の方針によります。いずれにしても弁護士への相談をお勧めします。

Q. 民事再生の成功率は?

東京商工リサーチ「「民事再生法」適用企業の追跡調査 (2000年度-2015年度)」(2017年1月13日)によると、民事再生の申立てを行い、認可決定が下りた企業の割合は80.2%となっています。安定した事業計画を作成し、債権者から理解を得られれば、多くの場合は再生計画の認可を受けられると思われます。

他方で、2016年8月末時点、民事再生を申請した7341社のうち事業継続を確認できない消滅企業は5205社と全体の70.9%を占めており、計画どおりの順調な事業再建はやはり難しいと言えます。

計画の遂行にあたって重要となるのは、事業改善による収益力の向上であり、民事再生手続きについては信頼できる弁護士に依頼したうえで、経営者は事業の見直しに注力するのがよいでしょう。

9. まとめ 民事再生を目指すなら弁護士への早急な相談を

民事再生は、企業や個人事業主が事業に行き詰まった際の再建手段の一つです。自主的に再生計画を立て、債権者の同意を得ながら認可を受け、事業や生活の再生を図ります。

民事再生をすれば会社の存続や財務状況の健全化が可能になります。一方、債権者を納得させられる再生計画を立案するために、十分な事前準備と検討、関係者との連携などが必要で、多くの専門的知識が要求されます。

早めに弁護士に相談すれば、適切な対処に向けて充実したアドバイスを受けられる可能性が高くなります。資金繰りが悪くなってきたと感じたら、弁護士への早急な相談をお勧めします。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す