目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

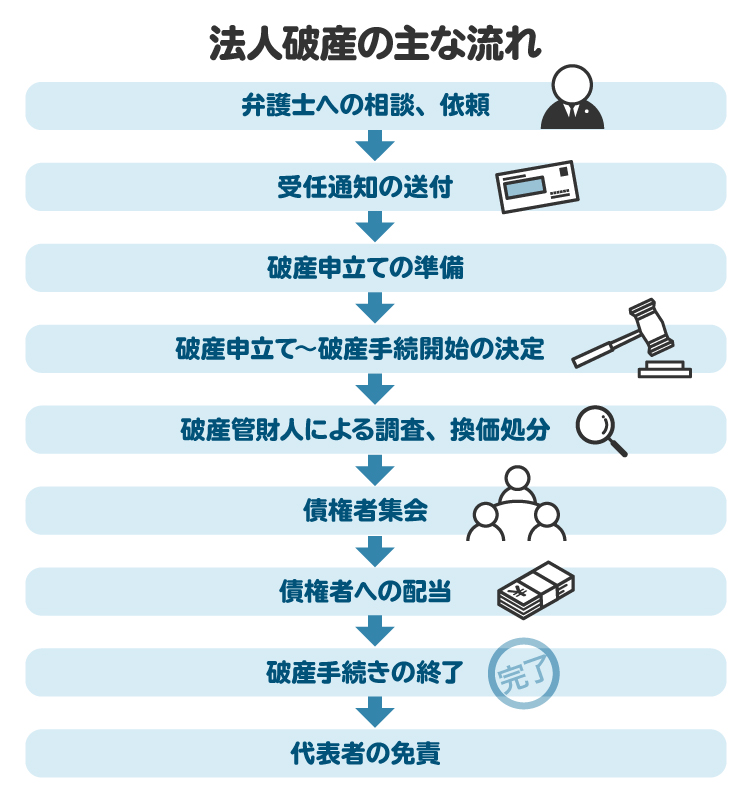

1. 法人の破産手続きの流れ

法人破産の一般的な流れを、以下の9つのステップに分けて図解しました。

それぞれのステップについて、次から詳しく解説します。

1-1. 【ステップ1】弁護士への相談、依頼

事業の継続が難しいと感じたら、なるべく早めに弁護士へ相談しましょう。

法人の財務状況や借入先の種類、借金など債務の総額、資産の内容、資金が不足しそうな時期などを整理して伝えることで、私的整理や民事再生など破産以外の選択肢も含めた適切なアドバイスを受けることができます。

より具体的なアドバイスを得るために、相談時には以下の資料を用意しておくとスムーズです。

直近2~3期分の財務諸表(決算書、貸借対照表、損益計算書)

法人の負債状況がわかる資料(債権者名と債権額が記載されたもの)

法人の資産状況がわかる資料(財産リストや評価額のわかる書類)

各種契約書(賃貸借契約書、リース契約書など)

従業員名簿や給与台帳

訴訟関係資料(裁判や強制執行が進んでいる場合)

なお、法人破産に必要な弁護士費用は、法人の規模や債権者数によって異なります。代表者個人が法人の連帯保証人になっている場合、同時に代表者個人の破産も必要になりますが、法人と個人の破産申立てを併せて行う場合、最低でも100万円以上かかるのが一般的です。事前に費用の見積もりを確認し、資金計画を立てておくことが重要です。

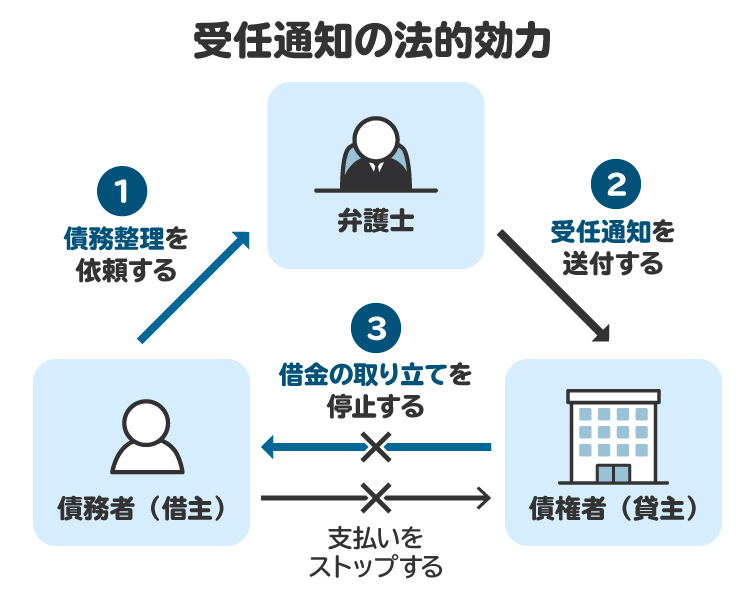

1-2. 【ステップ2】受任通知の送付

法人破産の依頼を受けた弁護士は、通常、債権者に受任通知を送付します。

受任通知とは、弁護士が債務整理を受任したことを銀行などの債権者(お金を貸した側)に伝え、これ以降の取り立ては弁護士に対して行うよう求める文書です。これにより、法人や代表者への直接的な督促や取り立てが停止します。

ただし、法人破産の場合は受任通知を発送するかどうか、発送する場合はその時期をいつにするかを慎重に検討する必要があります。受任通知を送ることで、銀行口座が凍結されたり、取引先から納品済みの商品を引き上げられたりするなど、かえって事業の混乱を招くケースもあるためです。

こうした場合は、受任通知を送付せずに申立てを行うこともあります。これを「密行型の破産申立て」と言います。密行型では、債権者や従業員などの関係者に破産手続きを予定していることを知らせずに準備を進めて、事業停止後ただちに申立てを行います。

一方、事業停止から破産申立てまでの間に一定の時間を要する場合には、事業停止後に債権者や取引先、従業員などに一定の情報提供を行ったうえで、申立ての準備を進めます。これを「オープン型の破産申立て」と言います。オープン型の場合も、受任通知を早期に送ると取りつけ騒ぎが起こってしまう危険性がある場合には、申立ての準備を先に進めて、申立て直前か同時に受任通知を発送するケースもあります。

1-3. 【ステップ3】破産申立ての準備

破産申立ての準備を本格的に始めます。

まずは、あらかじめ定めた事業停止日に事業を停止し、従業員に破産申立ての予定を説明したうえで解雇を通知します。事業停止後は、法人の財産が流出しないよう、すみやかに営業所などを閉鎖する必要があります。

不要な賃借物件がある場合は、できるだけ早期に契約を解除し、破産手続開始決定までに明渡しを完了させるのが基本です。什器(じゅうき)やオフィス機器などをリースしている場合には、リース契約の解除手続きも同時に進めます。

これらの対応と並行して、破産申立てに必要な書類の収集と確保にも着手します。法人の状況によって異なるものの、主に以下の書類が必要です。

会社・法人の登記事項証明書

取締役会議事録または同意書

直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)

直近2期分の税務申告書控え

賃貸借契約書

不動産登記事項証明書

預貯金通帳

手形、小切手帳

受取手形

車検証、登録事項証明書

生命保険証書および解約返戻金の計算書

各種契約書(賃貸借契約書、リース契約書など)

訴訟関係書類

これらの書類をもとに、弁護士が破産申立書類を作成します。

書類の不備や不足があると申立てがスムーズに進まない可能性があるため、できる限り早期に準備を整えることが重要です。

1-4. 【ステップ4】破産申立て~破産手続開始の決定

準備が整い次第、法人の本店所在地を管轄する裁判所に破産申立てを行います。

申立ての際には、申立手数料、郵便切手、官報公告費用の納付が必要です。

申立てから数週間程度で破産手続開始の決定が行われます。その後、破産管財人が選任され、財産の管理処分権が破産管財人に移ります。破産管財人とは、破産者の財産を債権者に公平に分配するために、中立の立場で財産の管理や処分などを行う人のことで、破産管財人が管理する財産を破産財団と言います。

申立てから手続開始決定までは、一般的に1週間から2週間程度かかります。

1-5. 【ステップ5】破産管財人による調査、換価処分

破産手続きが開始すると、破産管財人が法人の代表者や申立代理人である弁護士と面談を行い、破産にいたる経緯や、資産や負債の状況などについて詳細なヒアリングを行います。

その後、破産管財人は、不動産、社用車、売掛金、預貯金、保険などの法人名義の財産を調査し、必要に応じて売却などの換価手続きを行います。これにより得られた資金は、債権者への配当に充てるための原資として破産財団に組み入れられます。

破産管財人は、過去に行われた法人の財産の処分や資金移動に不当な点がないかも調査します。債権者全体に不利益が出るような財産の処分や、特定の債権者にだけ支払いをする偏頗弁済(へんぱべんさい)が確認された場合には、否認権(破産手続開始前の破産者の行為を否定する権利)を行使し、それらの財産を回収して破産財団に組み入れます。

1-6. 【ステップ6】債権者集会

破産手続開始決定から約3カ月後を目安に、裁判所で債権者集会が開催されます。債権者集会では、破産管財人が財産調査や換価処分の状況、債権者への配当予定などを報告します。ただし、債権者集会に債権者が出席しないことも珍しくありません。

債権者集会が1回で終わるか、それとも複数回開催されるかは、破産管財人の換価業務の進捗などによって異なります。

1-7. 【ステップ7】債権者への配当

換価業務が終了すると、破産管財人は届出のあった債権者に配当を行います。配当とは、破産者の財産を換価して得たお金を、債権者に分配する手続きを言います。

債権者(破産債権者)の配当受け取りには、破産債権(破産財団から配当を受ける権利)の種類によって次のような優先順位があります。

優先順位 | 債権の種類 | 債権の内容 |

|---|---|---|

1 | 優先的破産債権 | ・財団債権にあたらない公租(国税、地方税)の請求権 ・財団債権にあたらない公課(国民年金や国民健康の保険料など)の請求権 ・財団債権にあたらない私債権(従業員に対する給与などの労働債権など) |

2 | 一般の破産債権 | 優先的破産債権、劣後的破産債権以外の債権 |

3 | 劣後的破産債権 | 破産手続開始後に発生した利息や延滞税など |

4 | 約定劣後破産債権 | 破産手続開始前に、その配当の順位が劣後的破産債権よりも劣る旨を 破産債権者と破産者との間で合意された債権 |

破産債権とは別に、破産財団から随時弁済を受けられる債権を財団債権といいます。財団債権のなかでの優先順位は、以下の通りです。

①破産管財人の報酬

②債権者申立てまたは第三者予納(法テラスなど)の場合の予納金補填部分

③破産法148条1項1号および2号の債権(開始決定時に明渡し未了物件が存在する場合の開始決定後の賃料、賃料相当損害金、開始決定後に1月1日が到来した場合のその年度の固定資産税など)

④そのほかの財団債権(財団債権となる労働債権、開始決定前に破産者が財産を売却した場合の消費税で納期限が手続開始前1年以内であるものなど)

1-8. 【ステップ8】破産手続きの終了

債権者への配当が完了すると、破産手続きは終結します。

財産がなく、破産債権者に配当するお金がなかった場合は、配当を行わずに手続きが終了します。これを異時廃止と言います。

配当が実施された場合は、破産管財人は配当実施報告書を裁判所に提出します。任務終了時に行う債権者集会が終結したときに、裁判所により破産手続きの終結決定がなされます。

破産手続きの終了によって、法人格は消滅します。

1-9. 【ステップ9】代表者の免責

法人と同時に代表者個人の破産申立てを行った場合、破産手続終了前の債権者集会で、代表者における免責の審尋が行われることが一般的です。免責の審尋とは、代表者が負担する借金の返済を免除してよいかを判断するために、裁判所が破産者に事情を尋ねる手続きです。

破産管財人は、財産隠しやギャンブルなど、法的に免責を認められない事情である「免責不許可事由」がないか、もしあった場合には破産者の事情を考慮して免責を認める「裁量免責」の余地があるかについて、調査内容や意見をまとめた報告書を裁判所に提出します。

免責許可決定がなされると、その約2週間後に国が発行する機関紙である官報に掲載され、掲載から2週間が経過すると、免責許可決定が確定します。

2. 法人の破産手続きの期間は?

破産手続きにかかる期間は、法人の規模や、負債や財産の状況によって異なります。

財産がほとんどなく、債権者が少ないケースでは、申立ての準備に1カ月から2カ月程度、破産手続開始の決定から終了までに4カ月から6カ月程度を要するのが一般的です。

一方で財産が多く、多数の債権者が関与している場合には、これよりも長期間にわたることがあります。たとえば、不動産の売却が難航したり、債権者との調整に時間がかかったりする場合には、手続きの完了まで1年以上かかるケースもあります。

3. 法人の破産手続きにかかる費用の相場は?

法人の破産手続きには、裁判所に納める裁判費用と、弁護士に依頼した場合の弁護士費用の2つの費用がかかります。それぞれの内訳と相場を以下で具体的に紹介します。

3-1. 裁判費用の内訳と相場

法人破産を申し立てる際には、以下の費用を裁判所に納める必要があります。

費用項目 | 金額 |

|---|---|

申立手数料 | 1000円 |

連絡用郵便切手代 | 数千円程度(裁判所によって異なる) ※東京地方裁判所の場合:4950円(大型合議事件は6000円) |

官報公告費 | 1万4786円 |

引継予納金 | 通常管財:70万円~ 少額管財:20万円~ |

法人破産では破産管財人が選任され、財産の換価業務などさまざまな手続きが行われるため、その処理にかかる費用や破産管財人の報酬などとして引継予納金を納める必要があります。

引継予納金の額は裁判所によって異なるものの、通常は法人の規模や負債額などに応じて裁判所が決定します。

3-2. 弁護士費用の相場

弁護士費用は、依頼する事務所や案件の複雑さによって変動します。

費用項目 | 相場 | |

|---|---|---|

法人 | 代表者個人 | |

法律相談料 | 1時間あたり1万円程度 | |

着手金または報酬金 | 50万円~100万円程度 | 50万円~ |

事務手数料 | 10万円~ | 5万円~ |

中小規模の法人破産で、代表者個人も同時に破産する場合には、最低でも100万円程度の弁護士費用がかかることを想定しておいてください。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

4. 法人の破産手続き中に制限されることは?

法人が破産手続きに入ると、以下のようにさまざまな制限が課されます。

4-1. 財産の管理処分権限の喪失

破産手続きが開始されると、法人の財産は破産管財人の管理下に置かれます。これにより、代表者や役員は管理処分権限を失い、財産を売却したり処分したりすることができなくなります。

財産の換価や処分はすべて破産管財人が行い、債権者への公平な配当(弁済)に充てられます。

4-2. 通信の秘密の制限

破産手続開始後は通信の秘密が制限され、法人宛ての郵便物や電報などは、破産管財人にすべて転送されて閲覧されることになります。これは、財産の隠匿や債権者漏れがないかを調査するためです。

4-3. 居住の制限

破産する法人の理事、取締役、執行役、これらに準ずる者は、居住の制限を受けます。つまり法人の代表者などは破産手続き中、裁判所の許可を得なければ、宿泊を伴う旅行や引っ越しなどができなくなります。

これは、代表者は裁判所に対し、破産に関する事項について説明義務を負っているため、裁判所や破産管財人から説明を求められた場合には、いつでも説明できる態勢でいなければならないためです。

5. 法人の破産手続き中にやってはいけないことは?

法人破産の申立前や手続き中には、以下のようにやってはいけないことがあります。

5-1. 破産法上の義務に違反する

破産者である法人とその代表者(破産者の理事、取締役、執行役、これらに準ずる者)には、以下の義務が課せられます。

・破産者:重要財産開示義務、出頭および意見陳述義務

・代表者:説明義務

このうち、破産者に課せられる重要財産開示義務と、出頭および意見陳述義務に違反した場合は、刑事罰の対象となることがあります。

【重要財産開示義務】

破産者である法人は、破産手続開始の決定後すみやかに、法人が所有する不動産や現金、有価証券、預貯金やそのほか重要な財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければなりません。

【出頭および意見陳述義務】

破産者である法人は、債権調査期日に出頭しなければなりません。また、出頭した際には必要事項について意見を述べる必要があります。

【説明義務】

破産者である法人の理事、取締役、執行役、これらに準ずる者は、破産管財人や債権者集会から求められたら、破産に関して必要な説明をしなければなりません。裁判所に許可された場合には、役員以外の従業員にも同様の説明義務が課されることがあります。

5-2. 会社の財産を代表者名義に変更する、隠す

法人の財産が没収されるのを防ごうと、会社をたたむ前に法人の財産を代表者個人の名義に変更するといった行為は、破産管財人の否認権行使の対象となり、破産手続開始後に破産管財人によって取り戻されてしまいます。

また、破産手続開始の前後を問わず、法人の財産を隠したり、著しく低い価額で売却したりすると、詐欺破産罪にあたり刑事罰を受けるおそれがあります。

5-3. 特定の債務を優先的に支払う

破産手続開始の前後を問わず、支払不能の状態にありながら特定の債権者に対してのみ優先的に返済をする偏頗弁済は、禁止されています。

これは、債権者間の公平性を著しく損なう行為で、ほかの債権者の利益を害するため、破産管財人の否認権行使の対象となります。「お世話になった人に迷惑をかけたくない」という思いで、特定の債権者にのみ返済してしまうと、破産手続きの開始後にその人に対してお金の返還が求められることになり、かえって迷惑をかけてしまいます。

法人破産を視野に入れた段階で、一部の債権者だけに返済することは絶対に避けてください。

6. 法人の破産手続きは、経営者自らできる? 弁護士に相談、依頼するメリット

法人の破産手続きは、さまざまな書類の準備や債権者対応、裁判所とのやりとりなど、非常に多岐にわたります。専門家のサポートを受けずに自力で手続きを進めるには、多大な時間と労力がかかります。

法人破産を弁護士に相談、依頼すれば、次のようなメリットがあります。

6-1. 取り立てがストップして精神的負担が軽減される

弁護士が債権者に受任通知を送付すると、債権者は法人や代表者に直接の取り立てができなくなります。以後は弁護士が窓口となるため、債権者からの度重なる取り立てや督促から解放されます。

債権者の対応や返済に追われることなく申立ての準備を進められるため、精神的にも経済的にも負担を軽減できます。

6-2. 時間と手間を大幅に削減できる

弁護士に依頼すれば、申立書類の作成や、債権者や裁判所とのやりとりを任せられます。

代表者自身が行う場合よりも手間や時間を大幅に抑えられるため、事業整理や再起に専念しやすくなります。

6-3. 少額管財による費用軽減の可能性がある

弁護士を代理人として法人破産を申し立てることで、裁判所に納める費用を抑えられる場合があります。

法人破産は管財事件として扱われ、破産管財人の報酬などに充てられる引継予納金の支払いが必要です。

弁護士が代理人として申し立てる場合には、法人の財産や債務の調査など破産管財人が行う業務の一部を、代理人である弁護士が処理したうえで申立てをすることが一般的です。

裁判所が簡易かつ迅速に手続きを終了できる見込みがあると判断した場合には、少額管財事件に振り分けられることがあります。少額管財事件として扱われると、手続きが簡素化し、引継予納金を大幅に軽減できます。ただし、少額管財を導入していない裁判所もあるため、事前に確認してください。

6-4. 従業員や債権者への対応を一任できる

破産手続きでは、従業員の解雇や債権者との交渉など、デリケートで法律的にも難しい対応が必要になります。

こうした場面でも、弁護士に依頼すれば適切に対処してもらえるため、代表者自身が直接対応する必要はありません。トラブルの予防にもつながり、精神的な負担を軽減できます。

6-5. 代表者個人の破産手続きもまとめて依頼できる

代表者個人も借金などの債務を抱えている場合や、代表者が法人の債務の連帯保証人になっている場合には、法人破産と併せて代表者個人の自己破産が必要になる可能性があります。弁護士には、両方の手続きを同時に依頼することが可能です。一括で対応してもらうことで、手続きの重複や混乱を避けられ、より効率的かつスムーズに問題を解決することができます。

7. 法人の破産手続きに関してよくある質問

Q. 法人破産をすると、役員は責任を問われる?

原則として、役員が法人破産の責任を問われることはありません。

ただし、役員が法人の債務の連帯保証人になっている場合は、法人の債務を返済する義務があります。返済が困難な場合には、役員自身も自己破産を選択せざるを得ないケースがほとんどです。

また、役員が会社のために忠実に職務を遂行しなければならないという忠実義務や善管注意義務に違反して職務を怠り、法人に損害を与えた場合や、職務をおろそかにして第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負う場合もあります。

このほか、役員が財産散逸防止義務に違反して法人の財産を流出させた場合も、民事上や刑事上の責任を問われることがあります。

Q. 破産手続き中は事業を継続してもいい?

破産手続開始後は、原則として事業や営業活動を停止しなければなりません。

破産手続きについて定めている破産法では、裁判所の許可を得た破産管財人は破産者の事業を継続できるとされていますが、それは事業継続によって破産財団を増やすことが期待できるときなど例外的な場合のみで、事業継続できるのはごく短期間に限られます。

Q. 破産手続き中も役員報酬は受け取れる?

破産手続き中はもちろん、支払停止後は役員報酬を受け取れません。

役員に報酬を支払い続けることは偏頗弁済にあたり、破産管財人の否認権行使の対象となるからです。

Q. 法人破産の申立てができる人は?

法人破産の申立てができるのは、法人自身(自己破産)、代表取締役などの役員(準自己破産)、法人から支払いを受けられなくなった債権者(債権者破産)です。

通常は弁護士に依頼し、代理人として申立てを行ってもらうケースがほとんどです。

8. まとめ 準備や手続きが多岐にわたる法人破産は弁護士のサポートで円滑に

法人破産の手続きには多くのステップがあり、準備すべき資料や対応すべき関係者が多岐にわたります。自力で対応するには多大な労力がかかり、専門的な知識も必要になるため、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。弁護士のサポートを受けながら進めれば、冷静かつ円滑に手続きを進めることが可能です。

また、裁判費用や弁護士費用も必要になるため、弁護士に相談しながら事前に資金計画を立てておくことも重要です。

会社の将来に見切りをつけるのはつらい決断ですが、早めに行動を起こすことで、取引先や従業員など関係者への影響を最小限に抑えることができます。

法人破産を検討し始めたら一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してください。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す