目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 破産手続開始決定とは

破産手続開始決定とは、破産の申立てを受けた裁判所が、公的に申立人の破産の手続きを開始する決定をすることです。

破産の申立てをしたからといって、すぐに開始決定がなされるわけではありません。提出された申立書類などを裁判所が検討した結果、破産の要件が整っていると判断した場合にのみ開始決定が出されます。また、裁判所に納める破産管財費用や官報への公告費用など必要な費用が納付されない場合は、破産の申立てをしてもなかなか開始が決定されないことがあります。

なお、ここでの「破産手続開始決定」とは、あくまで破産手続きを始めるかどうかの判断にすぎません。借金などの債務が免責されるかどうかや、破産者が持っている財産をどのように処分するかといった点は、その後の手続きのなかであらためて検討されます。

つまり、破産手続きの開始が決まったからといって、すぐに免責が認められるわけではないことに注意が必要です。

2. 破産手続開始決定の効果

裁判所が破産手続開始決定をすると、以下のような効果や影響があります。

債権者による取り立てが禁止される

官報に情報が掲載される

特定の職業、資格が制限される

財産の管理処分権が、破産管財人に移行する

同時廃止事件では、開始決定と同時に手続きが終了する

2-1. 債権者による取り立てが禁止される

破産手続開始決定がなされると、銀行や消費者金融などの債権者(お金を貸している側)は取り立てを行うことができなくなります。

破産手続開始決定前でも、弁護士が債務整理を引き受けたことを知らせる受任通知を出せば、債権者からの直接の督促や取り立ては停止します。ただし、債権者が訴訟などの法的手段をとることは止められないため、判決などによって強制執行が実施され、財産が債権者に回収されてしまう可能性があります。

一方、破産手続開始決定がされると、債権者が新たに訴訟を起こすことはもちろん、進行中の訴訟を継続することもできなくなります。判決による強制執行手続もできなくなり、すでに実行されている強制執行手続も停止します。

そのため、すでに給与の差し押さえが始まっている場合でも、破産手続開始決定が出されれば差し押さえを停止することができます。ただし、差し押さえ停止後もその分の給与は留保扱いとなり、留保分の給与を受け取れるのは破産手続きにより最終的な免責決定が出てからです。

債権者からすでに訴訟を起こされていたり、強制執行を受けたりしている場合でも、迅速に破産申立てをして早急に破産手続開始決定を受けることで、強制執行を防ぐことができます。

2-2. 官報に情報が掲載される

破産手続開始決定がされると、破産者の住所や氏名とともに、開始決定を受けた旨などの情報が、国の広報紙である官報に掲載されます。

官報は誰でも入手して閲覧できますが、実際のところ日ごろから官報を読んでいる人はほとんどいません。たまたま知人が読んでいたとしても、掲載されている数多くの名前のなかから破産者としてあなたの名前を見つける確率は、ほとんどゼロと言ってよいでしょう。弁護士である筆者の過去の経験のなかでも、官報が原因で破産の事実を知られたという依頼者は今のところ誰もいません。

ただ、官報に掲載されることで、それを見た闇金業者などが破産者にダイレクトメールなどを送るケースはあるため、その点は注意が必要です。

2-3. 特定の職業、資格が制限される

自己破産手続きの開始決定がされると、特定の職業や資格が制限され、一定期間仕事ができなくなります。制限される資格は次のとおりです。

特定の士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、行政書士、宅地建物取引士など)

特定の公的業務(公証人、国家公安委員会の委員、教育委員会の委員など)

他人の財産を扱う資格(警備員、生命保険募集人など)

ただし、破産手続きが進んで、借金返済の免除を認める免責許可決定が出た際には、資格制限は解除されます。何らかの事情で免責が認められない場合は、開始決定から10年が経過するか、すべての債務を弁済し裁判所に復権の申立てをすることで、資格の制限は消滅します。

ほとんどの破産者にとっては、資格制限の期間は破産手続きの期間に限定されます。制限が消滅する時期の予想もつきやすいため、これらの職業や資格に該当する破産者の多くが、破産申立ての時期の見通しがたった時点で仕事の調整を行い、対応しています。

2-4. 財産の管理処分権が、破産管財人に移行する

破産手続開始決定時に、裁判所が破産管財人を選任することがあります。管財人が選任される破産手続きを「破産管財事件」と言います。管財事件では、財産の管理処分権が破産管財人に移行するため、破産者が自由に財産を管理処分できなくなります。

破産管財人は、裁判所から破産財団と呼ばれる破産者の財産を管理処分したり破産免責不許可事由の調査などをしたりすることを依頼されます。管財人は破産者に代わって財産を管理し、場合によっては処分して現金化(換価)することで、破産者の財産が不当なかたちで散逸することを防ぎます。また、破産手続開始決定前までの財産管理状況や破産申立てにいたる事情などを検討し、裁判所が免責を認めていいか判断する際に意見を出します。

破産管財人が選任されると、破産者は破産財団に組み入れられた財産を自分で処分することができなくなります。ただし、破産管財人が諸般の事情を考慮して破産財団から放棄した自由財産は、破産者も自由に利用や処分することが可能です。管財事件では、裁判所に自由財産拡張を申し立てれば、原則として評価額が99万円以下の財産は自由財産として認められます。

また、破産手続中は破産者宛ての郵便物は管財人に転送されます。これは、財産隠しなど、免責を許可できない法律上の理由である免責不許可事由がないかや、ほかに申告が漏れている財産がないかなどを確認するためです。

さらに、手続期間中は居住地も制限され、裁判所の許可なく転居することや、旅行などで長期間居住地を離れることはできません。これは、所有している財産などについて、いつでも裁判所や管財人に説明できる状態でいなければならないからです。

ただし、破産手続中であっても、仕事やプライベートですぐに返信が必要な書類があったり、出張に出かけたりすることもあるかもしれません。その場合はどのような書面が来るのか事前に管財人に連絡して、管財人に届き次第すぐに連絡をもらうようにしたり、事前に出張などの許可を得たりすることで対応が可能なため、実際にはそれほど不自由はありません。

2-5. 同時廃止事件では、開始決定と同時に手続きが終了する

同時廃止事件の場合、その名のとおり、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きが終了します。申立ての際の情報から、所有している財産や資産の調査、処分、分配の必要がないと裁判所に判断された場合の手続きで、管財事件と比較して早期に自己破産手続きが終了します。

3. 破産手続開始決定の条件

裁判所が破産手続開始決定を行うためには、以下のような条件があります。

3-1. 申立ての適法性

破産手続きの開始決定を受けるためには、破産手続きの申立てが適法であることが条件になります。適法であるかどうかは、申立書類に不備がないかなどの形式的な条件に加え、破産能力の有無や申立権の有無などによって判断されます。

破産能力とは、破産手続開始決定を受ける資格を意味しますが、これは個人や法人であれば問題なく認められます。

申立権とは、破産を申し立てる権利のことです。債務者(お金を借りている人)や債権者、法人であればその法人の代表などに申立権があります。

3-2. 破産手続開始決定の原因があること

個人で自己破産を申し立てる場合、手続きが開始されるためには「支払不能」であることが必要です。

支払不能とは、借金の継続的な返済が困難な状態を意味し、たとえば収入や財産では今後も返済を続けられないと見込まれるケースが該当します。単なる一時的な資金不足や、一部の債権者に対してだけ返済ができないような状況では、支払不能とは認められません。

なお、法人の破産では「債務超過」も開始決定の要件として必要になりますが、個人の破産では債務超過は原因とはなりません。あくまで、「支払不能」であるかどうかが、裁判所が破産手続を開始するかどうかを判断するポイントとなります。

3-3. 破産障害事由がないこと

破産手続開始決定を受けるためには、破産障害事由がないことも条件になります。破産障害事由とは、破産手続きを始められない理由や事情のことで、次の3つが主な例です。

裁判手続きで必要な予納金が払えない(管財事件では管財人報酬を含めて最低でも20万円の予納金が必要)

自己破産手続きの申立てが権利濫用に該当する(破産手続きの意思がないにもかかわらず債権者への嫌がらせのために申立てを行った場合など)

民事再生手続きなど、自己破産以外の倒産手続きが申し立てられている

破産障害事由がある場合、裁判所は破産手続きの開始を認めません。

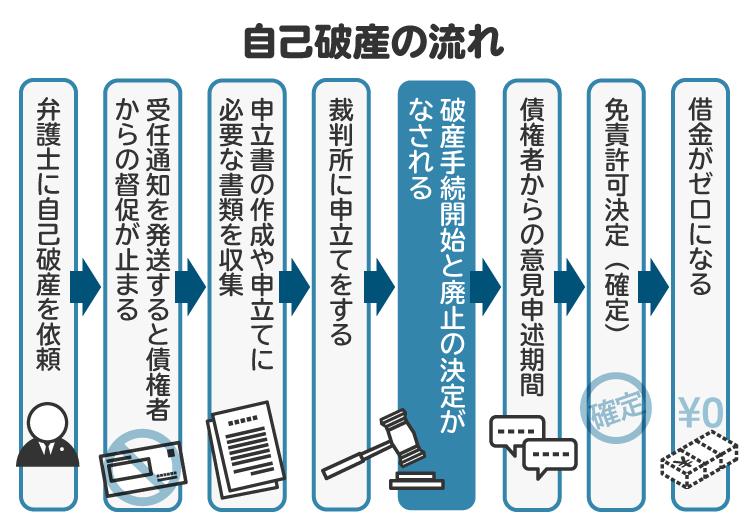

4. 破産手続開始決定までの流れと期間

破産手続きを裁判所に申し立ててから開始決定が出されるまでの流れは、以下のとおりです。

4-1. 専門家への相談、申立ての準備

破産手続開始決定を得るためには、まずは裁判所に破産申立てを行う必要があります。破産のための資料の準備のほか、そもそも自身が破産できる状況にあるかの検討や、破産する場合に注意すべき点などがあります。手続きをスムーズに進めるためにも、自己破産を考え始めたらまずは弁護士や司法書士など法律の専門家に相談してください。

自己破産することが決まり、弁護士や司法書士が正式に依頼を受けると、債権者に受任通知を発送して破産手続きの準備に入ります。その後、提出書類の作成や資料の精査、破産のためにかかる費用の算出などを行います。

急を要する場合を除いて、依頼を受けてから申立てまで2カ月から3カ月程度を要するのが一般的です。

4-2. 破産手続きの申立て

破産手続きの申立てに必要な主な書類は、下記のとおりです。

申立書

陳述書

債権者一覧表

滞納公租公課一覧表

財産目録

住民票

収入資料

所有財産のわかる資料(通帳の写し、不動産登記簿謄本、車検証、保険証書など)

居住に関する資料(賃貸借契約書など)

相続している場合はその資料

さらに、過去の高額な売買契約や養育費の支払いまたは受領など、財産の出入りがある場合はそれらの資料の提出も求められます。

また、裁判所に対する予納金も申立時に準備して納付します。予納金の金額は、同時廃止事件の場合は1万数千円以上、管財事件の場合は20万円以上が相場です。

4-3. 裁判所による審理

申立てがなされると、裁判所は開始決定の条件を満たしているかを判断します。開始決定の条件とは、申立てが適法であること、開始原因があること、阻害事由がないことの3つです。

裁判所は、申立書の内容や裁判官との面接(審問)を通じて、自己破産の条件を満たしているかどうかを確認します。書類に不備がある場合は、補正(書き直しや追加提出)を求められることもあります。また、管財事件となる見込みの場合は、並行して管財人候補者も選定します。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

5. 自己破産を弁護士に相談するメリット

自己破産手続きでは多くの書類の提出が必要になるだけでなく、破産申立前から破産法のルールを守って行動することが求められます。誤った解釈で行動してしまうと、破産手続開始決定が出されなかったり、開始決定がなされても支払い義務の免除を受けられなかったりする可能性もあります。書類の不備でなかなか申立て自体が進まないといったトラブルも起きるかもしれません。

破産を考えてからでは対応が遅れてしまう可能性もあるため、借金の問題で悩みが生じた段階で、専門家に相談し適切なアドバイスを受けることをお勧めします。特に弁護士であれば、代理人として申立て前の受任通知発送から免責決定が出るまで、あらゆる場面で依頼者の利益となる行動や主張をすることが可能です。

手続きなどの事務的な面だけではなく、信頼できる弁護士に依頼することで精神的にも支えられます。借金問題を抱えていると心身ともに消耗することも少なくありません。一人で抱え込まずにぜひ弁護士に相談してください。

6. 破産手続開始決定に関してよくある質問

Q. 自己破産の破産手続開始決定が出るのはいつ?

申立てから数日のうちに、裁判所は開始決定ができるか検討して開始決定を出します。即日で出ることもあれば、1週間程度かかることもありますが、予納金をしっかり確保して裁判所からの質問に誠実に対応できれば、数日で開始決定が出るのが一般的です。

反対に、書類の不備に関する補正の回答や予納金の納付が遅れると、数週間から数カ月かかることもあります。

ただし、申立ての準備に原則として数カ月程度は必要なため、弁護士に依頼をしたらすぐ破産手続開始決定となるわけではない点には注意してください。

Q. 破産手続きの開始決定はいつ届く?

破産手続開始決定の通知書は、裁判所から債権者宛てに届きます。開始決定がなされたら裁判所は速やかに発送するため、数日以内には債権者のもとに届きます。

Q. 破産手続きが始まると、郵便物はいつから破産管財人に届けられる?

破産手続開始決定が出た段階で、裁判所により転送手続きがなされます。そのため破産手続開始決定日以降に届く予定の郵便物は転送される可能性があります。

Q. 自己破産手続きをすると、破産手続き開始決定後の収入や給料はどうなる?

破産手続開始決定後の調査の対象は、開始決定前の財産状況に限られます。管財事件の場合も、開始決定時に所有していた財産のみが破産財団に組み入れられます。そのため、破産手続開始決定が出たあとに発生した給与や賞与などの収入は原則として自由に使え、貯金することなども可能です。

Q. 破産手続開始決定の取り消しはどんな場合に認められる?

破産手続開始決定後でも、裁判所が開始原因がなかったと判断したり、破産手続きに瑕疵(かし)があると判断した場合は、職権で開始決定を取り消すことがあります。

ただし、開始決定をする際に裁判所自身が開始原因を検討していますし、手続きそのものにも裁判所が関与しているので、決定が取り消されることはほとんどありません。

7. まとめ 破産手続きは複雑なため、弁護士に依頼するのがお勧め

破産手続きを始めるにあたり、裁判所から破産手続開始決定を出してもらうためには、さまざまな書類をそろえて申し立て、一定の条件を満たす必要があります。また開始決定後は借金の取り立てや催促が停止する一方、職業や居住地などに制限がかかるため、破産手続きには難しいイメージをもつ人も多いかもしれません。

しかし、弁護士に依頼すれば適切に書類の準備をしてもらえるうえ、免責が決定すればさまざまな制限も解除されます。何より自己破産により債務が免責されることで、多額の借金に苦しみ続ける生活から抜け出し、新たな人生を歩むことができます。

借金の返済が苦しくなったら一人で思い悩まず、まずは弁護士などの専門家に相談してください。そのうえで自分に合った債務整理の手段やタイミングで手続きすることをお勧めします。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す