目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 家賃滞納で起こされる裁判とは?

家やアパート、あるいはマンションを借りている借主は、大家である貸主に対し、家賃を支払う義務を負っています。そのため、借主が家賃の滞納を一定期間続けた場合、貸主は建物の明渡しと滞納している家賃の支払いを求めて「建物明渡請求訴訟」という裁判を起こします。家賃を支払っていない借主を強制的に出て行かせるには、裁判所の判決を得たうえで、建物明渡しの強制執行を行う必要があるためです。

1-1. 家賃滞納で裁判になったら? 負けるとどうなる?

裁判で貸主の請求が認められると、滞納家賃や賃貸借契約の解除後から明渡日までの賃料相当損害金に遅延損害金を加えた金額を一括で支払うよう命じられます。賃料相当損害金とは貸主が借主に対して請求できる損害賠償金で、明渡しが終わるまでの賃料に相当するものです。これを支払わなければ預貯金や給与などの財産を差し押さえられる可能性があります。

また、建物から強制的に退去させられることとなり、住む場所を失います。また、家賃の滞納が発生した場合にその立て替えを行う保証会社を利用している場合、滞納の事実が個人の借り入れや返済状況などの情報を取り扱う信用情報機関に記録される可能性があります。これがいわゆる「ブラックリスト入り」です。ブラックリスト入りすると、今後のローンや賃貸借契約締結に悪影響が出るケースも考えられます。

1-2. 家賃滞納で裁判になるまでの期間は?

家賃を数日滞納したからと言って、すぐに裁判になるわけではありません。

家賃の支払いが遅れると、まずは貸主または管理会社から家賃の支払いについて確認や督促がくるのが一般的です。2カ月から3カ月の滞納が続くと、内容証明郵便による督促や賃貸借契約解除の通知が届く可能性があります。

その後も家賃の滞納が解消されず継続する場合には、貸主が裁判を起こします。家賃滞納が数カ月続いている事実に争いがない場合には、裁判を提起されてから約2カ月後には判決が出ることとなります。

2. 家賃滞納から裁判と強制退去までの流れと期間

借主が家賃を滞納すると、貸主は法的な手段で滞納家賃を回収したり、建物の明渡しを求めたりします。それまでに経るステップは次のとおりです。

【STEP1】家賃滞納による督促

【STEP2】連帯保証人と保証会社への請求

【STEP3】内容証明による督促、解除の通知

【STEP4】訴訟提起

【STEP5】裁判所から訴状が届く

【STEP6】裁判期日(口頭弁論)

【STEP7】判決

【STEP8】強制執行の申立て

【STEP9】強制執行

2-1. 【STEP1】家賃滞納による督促

家賃の支払期日から数日経つと、貸主や管理会社から家賃の支払いがなされていない点について電話などで確認の連絡が入ります。いつまでに支払えるかを明確に伝え、そのとおりに支払えば、通常はそれ以上手続きが進むことはありません。

ただし、滞納が頻繁に発生し、借主の対応がよくない場合には、貸主から「信頼関係が破壊された」と主張される可能性もある点に注意が必要です。

2-2. 【STEP2】連帯保証人と保証会社への請求

滞納が数週間から1カ月ほど続くと、貸主は連帯保証人や家賃保証会社に連絡をします。連帯保証人は借主と同じ支払い義務を負っています。また、家賃保証会社を利用している場合、保証会社が貸主に対して家賃を立て替えて支払う「代位弁済」が行われます。これにより、借主は代位弁済した家賃保証会社に滞納家賃分を支払わなければならなくなります。

2-3. 【STEP3】内容証明による督促

家賃の滞納が2カ月から3カ月続くと、多くの場合、貸主は内容証明郵便で滞納家賃の支払いの督促と、借主との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約を解除する通知を送ります。内容証明郵便で送るのは、解除する意思を示した事実やその日付が、あとで裁判などの法的な手続きをとる際に重要な証拠となるためです。

この通知は貸主本人または代理人である弁護士から借主に対して送られ、通常通知から1週間から2週間と定められた期間内に滞納家賃の全額を支払わなければ、賃貸借契約を解除する内容が併せて記載されています。滞納家賃を支払わずにこの期間が経過すると、賃貸借契約が解除されます。

2-4. 【STEP4】訴訟提起

内容証明郵便による督促に借主が応じず、滞納家賃を支払わなかった場合、貸主は借主を相手取り、裁判所に訴訟を提起します。建物の明渡しのほか、滞納した家賃と遅延損害金の支払いを求め、強制執行を行う判決を得るためです。

2-5. 【STEP5】裁判所から訴状が届く

貸主から裁判を起こされると、被告となる借主には、原告となる貸主からの請求内容が書かれた「訴状」と、裁判の日時が記載された「期日呼出状」が裁判所から特別送達という方法で郵送されます。

これらは通常、現在住んでいる賃貸物件の住所に送られます。裁判所によりますが、不備がなければ、貸主が訴状を提出してから1カ月程度先の日付で、第1回口頭弁論期日(1回目の裁判が開かれる日)が指定されます。

2-6. 【STEP6】裁判期日(口頭弁論)

第1回口頭弁論期日では、裁判所に提出しているお互いの主張を述べ、証拠を取り調べます。被告である借主が裁判に欠席した場合や、借主が訴状の事実関係を認めるかどうかや反論を主張する答弁書を提出しない場合には、裁判所は貸主の主張を認めることとなります。

答弁書は被告の主張や反論を述べるための書面で、第1回口頭弁論期日として定められている日の1週間前までに提出するよう求められるのが一般的です。貸主が主張する事実関係を認める場合や、借主が答弁書を出さずに裁判に欠席した場合には、審理(弁論)が終結し、判決となります。

なお、裁判に出席し、協議による和解を望んだ場合、貸主の意向と条件次第では、賃貸借契約を継続できる場合もあります。その際には、和解の条件を定めた「和解条項」を裁判所で決めます。和解条項には、主に次のような内容が盛り込まれます。

分割回数や期限などを含めた、滞納した家賃の支払い方法

今後、一定金額以上の滞納が生じた場合には賃貸借契約を解除し、物件を明け渡すこと

ここで成立した和解条項には、判決と同じ効力があります。

2-7. 【STEP7】判決

第1回口頭弁論期日に借主が答弁書も出さず欠席した場合や事実関係を認めた場合には、審理が終結してから1週間から2週間後に判決が言い渡されるのが一般的です。裁判の判決は法的な強制力を持つもので、無視はできません。

2-8. 【STEP8】強制執行の申立て

裁判で明渡しを認める判決が出た場合であっても、それだけで自動的に裁判所が借主を追い出すわけではありません。また、貸主が勝手に鍵を取り替えたり、建物の中にある借主の荷物を運び出したりすることもできません。貸主が「建物を明け渡すように」との裁判所の判決を得たあとも借主が建物から退去しない場合には、強制執行の手続きがとられます。

判決は、各当事者が判決の送達を受けた日から2週間が経過したときに確定し、貸主は裁判所の執行官に対して「建物明渡しの強制執行」を申し立てます。

なお、明渡しについて「仮執行宣言」という文書が裁判所から発行されている場合、判決が確定する前であっても、貸主は強制執行の申立てができます。

2-9. 【STEP9】強制執行

建物明渡しの強制執行の申立てがなされたあと、手続きは催告と断行の2段階で行われます。

【明渡しの催告】

貸主が強制執行を申し立てたあと、執行官と協議のうえ、明渡しの実行予定日を借主に告げる「催告日」が確定します。決められた日時に、執行官が立会人らとともに建物を訪れ、借主に対し約1カ月後の強制執行期日を告知し、それまでに退去するよう求めます。催告日は借主に事前に通知されません。仮に借主が当日不在であっても、鍵を開けて室内を確認し、室内の壁に告知書を貼って告知します。

【強制執行の断行】

催告後も退去しない場合、約1カ月後に定められた「明渡しの断行日」に強制執行が実行されます。貸主が手配した業者の作業員が荷物を強制的に搬出して部屋を空にし、執行官から貸主に引き渡されます。運び出された借主の荷物は倉庫で一時保管され、1カ月前後という一定期間内に引き取られなければ売却または処分されてしまいます。

強制執行には、執行官が強制執行を行うための予納金に加え、人件費やトラック代など業者に支払う費用、保管費用や処分費用など、多額の費用がかかります。

3. 家賃滞納の裁判で和解になる条件

家賃滞納により裁判となった場合でも、貸主の意向や条件次第では、和解によって賃貸借契約を継続し、退去を回避できる可能性があります。和解をめざすうえでは、主に以下の条件が取り決められます。

3-1. 和解後も滞納を続けた場合は賃貸借契約が解除

和解では「再び家賃を一定額以上滞納すると、何の通知もなく賃貸借契約を自動的に解除する」との条件を付けるケースがあります。この場合、滞納した家賃の支払いについて督促を経ずに賃貸借契約が解除されることとなるため、十分注意する必要があります。

3-2. 賃貸借契約の解除後の明渡し

賃貸借契約が解除された場合、借主はただちに建物を明け渡さなければなりません。賃貸借契約が解除された翌日からは、借主が法律上の正当な理由なく建物に住んでいる「不法占有」の状態となるためです。

借主が自ら退去しない場合には、和解内容が定められた裁判所の「和解調書」にもとづき、貸主により建物明渡しの強制執行を申し立てられる可能性があります。

3-3. 明渡しまでの損害金の支払い

賃貸借契約解除から、実際に部屋を明け渡すまでの期間に損害金を支払うことも条件とする場合が多くあります。

これは、賃貸借契約が解除となってから明渡しが完了するまでの期間の不法占有に対する賠償です。必ずしも家賃と同額とは限らず、契約解除後に借主が早期に明け渡すことを促すため、貸主から家賃の1.5倍から2倍の金額の損害金を求められるケースもあります。

3-4. その他の条件

和解に応じてもらうためには、なぜ家賃を滞納してしまったのかに加えて、収入の状況などをもとに、支払いの意思や具体的な支払い計画を明確に説明することが非常に重要です。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

4. 家賃滞納の裁判を起こされた際の注意点

家賃滞納を理由に裁判を起こされた場合、絶対に無視してはいけません。裁判所から届いた訴状を無視すると、強制退去や財産の差し押さえがなされることになる可能性があるため、必ず内容を確認し対応する必要があります。

たとえ裁判所からの郵便物を確認していなくとも、その場所に住んでいると判断されて訴状が送られると、これを受け取ったものとみなされ、裁判が進行します。

4-1. 裁判に欠席しない

裁判所から第1回口頭弁論期日が指定され呼び出しを受けた場合、自分で出廷するか、弁護士を通じて対応する必要があります。答弁書による反論もなく裁判に欠席すると、裁判所は貸主の主張を認めます。その結果、建物の明渡しや支払い義務が確定してしまいます。

4-2. 弁護士に相談する

家賃の滞納や退去に関し、言い分がない場合でも、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、状況に応じた助言を得られます。

また、弁護士に正式に依頼すれば、貸主との和解交渉を任せられるほか、ほかの借金も含めて債務整理の手続きを進めてもらうことも可能です。

5. 家賃滞納で債務整理するとどうなる?

債務整理は借金を減らしたり、支払い方法の見直しを行ったりする手続きであり、建物の明渡しとは別問題です。ここでは、3つの債務整理の手続きについて、滞納した家賃の扱いを含めて解説します。

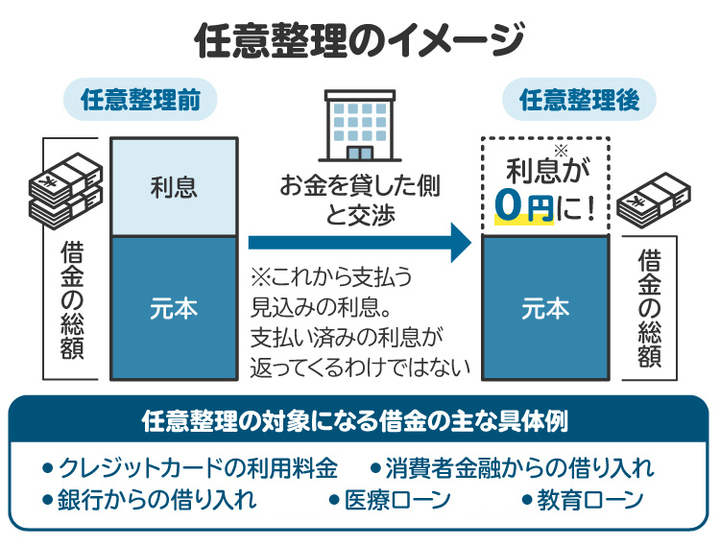

5-1. 任意整理

任意整理は、債権者と交渉し、長期の分割払いに合意することで毎月の返済額を減らす手続きです。家賃滞納の場合は、弁護士が貸主と直接話し合い、遅延損害金をなくすことや滞納分を分割払いとすることで、毎月の返済額を減らせるよう交渉します。裁判を起こされる前であれば、貸主が交渉に応じてくれる可能性があります。

しかし、裁判が始まっている場合は、滞納賃料が多額となるほか、判決によって強制的に回収できる手段を得られるため、貸主が交渉に応じてくれないケースが多くなります。

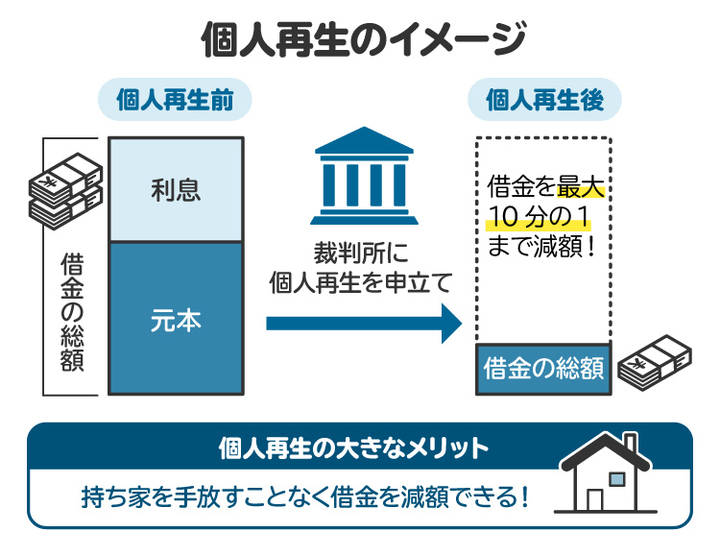

5-2. 個人再生

個人再生は、裁判所を通して、借金全体を大幅に減額してもらう手続きです。 家賃滞納で支払いの判決が出たとしても、個人再生の手続きを始めれば、その判決にもとづく強制執行(財産の差し押さえ)を止められます。

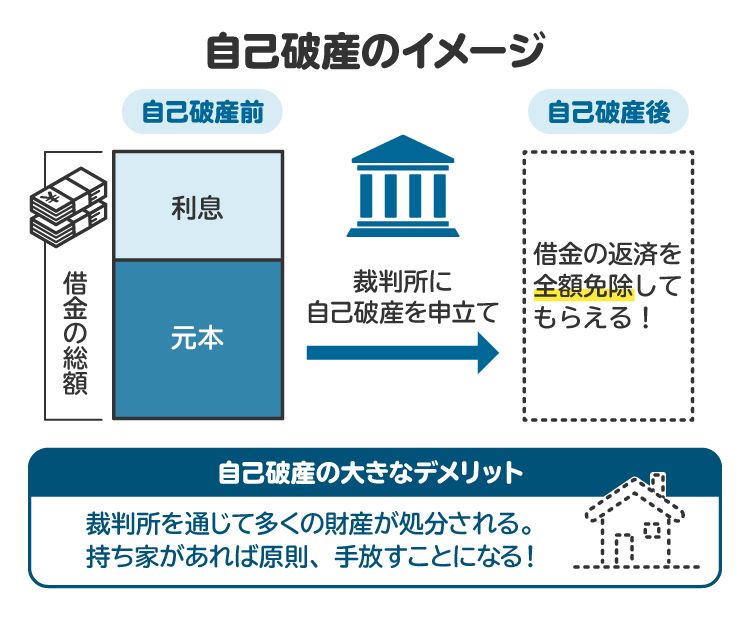

5-3. 自己破産

自己破産は、例外とされる一部の債務を除き、すべての借金の支払い義務を裁判所に免除してもらう手続きです。家賃滞納で支払い義務を認める判決が出たあとでも、自己破産の手続きに入ると強制執行を止められます。支払い義務の免除が認められれば、判決が出ている滞納家賃も含め、支払い義務がなくなります。

6. 家賃滞納の弁護士費用

家賃滞納の問題で弁護士に依頼する場合、費用は主に「弁護士費用」と「実費」に分けられます。さらに、弁護士費用の支払いが難しい場合の対処法についても解説します。

6-1. 着手金と報酬金の相場

弁護士費用は法律事務所により異なりますが、多くは「着手金」と「報酬金」の方式を採用しています。

【着手金】

弁護士に依頼する際に支払う費用です。建物の明渡しおよび滞納賃料の請求に関する任意交渉の場合は10万円から20万円(税別)程度、裁判の場合は20万円から30万円(税別)程度が目安です。任意交渉だけの場合は、裁判の場合よりも通常低額となり、費用が抑えられることが多いです。

【報酬金】

弁護士のサポートによって事案が解決した際に支払う費用です。結果にもよりますが、任意交渉や裁判において、賃貸借契約を継続することができることになった場合、または滞納家賃の分割払いや減額の合意に至った場合で、10万円から30万円(税別)程度が目安です。

このほかに、交通費などの実費や裁判期日の日当が加算される場合があります。詳しくは、依頼を検討している弁護士に確認しましょう。

なお、上記は滞納家賃の請求や建物明渡し請求に関する弁護士費用です。仮に支払いができないとなった場合、ほかの債権者との関係も含めた債務整理や個人再生、自己破産などの場合には、これとは異なる費用体系となります。

6-2. 弁護士費用を抑える方法

弁護士費用を抑える方法としては、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所「日本司法支援センター 法テラス」を利用する選択肢が考えられます。法テラスでは、収入と資産が一定の基準以下である場合に、弁護士費用などを立て替えてもらえます。

6-3. 弁護士費用を支払えないときの対処法

弁護士費用をすぐに用意できない場合でも、法律事務所によっては分割払いに応じてくれる場合があります。支払いが難しい場合には、支払い方法や回数について相談してみるとよいでしょう。

7. 家賃滞納による裁判で弁護士に相談するメリット

弁護士に委任した場合、弁護士が借主の代理人となって貸主と交渉してくれます。弁護士が介入し、家賃の支払い方法や分割払いについて協議をすることで、退去を回避できる可能性も高まります。

また、仮に退去の判断となる場合であっても、建物の明渡しを求める裁判となる場合、貸主の手間と費用負担は非常に重いため、家賃保証会社が入っていない場合には、貸主に大幅な譲歩を求める交渉が成功するケースは多くあります。たとえば滞納賃料の支払いが難しい場合、退去することを前提に滞納賃料の全額免除を得るなどの解決に至った事例もあります。

さらに、家賃滞納の原因がほかの借金にある場合、借金の状況全体を把握し、任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理方法について弁護士からアドバイスを受けることも可能です。弁護士に依頼すると、金融機関などの債権者からの取り立てが止まるというメリットもあります。

問題が深刻化する前に、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

8. 家賃滞納の裁判に関してよくある質問

Q. 家賃が支払えなさそうなときはどうすべき?

支払い期日までに家賃が支払えなくなりそうな場合は、すぐに貸主や管理会社に支払日の相談をすることが大切です。

仮に支払いが遅れてしまった場合、督促の電話や郵便物を無視してはいけません。連絡を無視すると、貸主が「借主との間の信頼関係が破壊されたため、これ以上賃貸借契約を継続できない」として明渡しを求める姿勢になるなど、借主にとって不利な状況になる可能性が高まります。

遅れる場合には、いつまでなら支払えるかなど連絡を入れ、誠実に対応する必要があります。

Q. 家賃未払いの裁判費用はいくら?

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。

また、裁判所に支払う費用には、6000円程度の印紙代や郵便切手代などの実費があります。これは裁判を起こす原告である貸主がいったん負担します。印紙代は請求額によって異なります(建物の固定資産税評価額の2分の1が請求額となります)。

裁判で貸主が勝訴すれば、裁判にかかる費用は借主負担との判決となるケースが多いです。しかし、実際に回収は困難な場合が多いため、印紙代や郵便切手代まで厳密に借主に請求がなされる可能性は低いでしょう。

裁判後の建物明渡しの強制執行に進むと、債権者である貸主が、申立て時に、裁判所の執行官に支払う費用などを予納金として納める必要があります。予納金の基本額はおおよそ6万5000円程度で、債務者や明渡しを求める物件(駐車場や倉庫なども含みます)が増えるごとに加算されます。そのほか、明渡しの際の作業者の日当やトラック代、荷物搬出費用、倉庫保管費用や処分費用などが追加で発生します。

これらについても、すべて申し立てを行う債権者である貸主がいったん負担します。最終的には負担した費用を借主に請求できるものの、裁判費用と同じく実際には回収するのは難しい場合が多いです。

Q. 家賃滞納の裁判で出す答弁書とは?

答弁書とは、家賃滞納の裁判に際し、被告である借主が裁判所に提出する書面です。答弁書には、原告である貸主が提出した訴状に対し、被告である借主が事実関係を認めるかどうかや反論を記載します。事実関係を認める場合には、滞納に至った理由や今後の支払い計画などを記載します。

Q. 滞納して何カ月で裁判になる?

家賃を滞納したからといって、すぐに裁判になるわけではありません。賃貸借契約の解除にあたっては、貸主と借主の「信頼関係が破壊された」状態になっていることが必要であるためです。信頼関係が破壊されたと言えるかについては、滞納賃料の金額やこれまでの滞納状況なども考慮されます。

一般的に2カ月から3カ月程度滞納すると、賃貸借契約を解除される可能性が高まります。賃貸借契約を解除されたあとも借主が退去しない場合には、貸主は裁判所に建物明渡請求訴訟を起こします。貸主としても、裁判には費用と手間がかかるため、できるだけ話し合いでの解決を図ろうとします。

もっとも、最近は多くの物件で家賃保証会社が保証している関係もあり、借主が協議に応じない、支払いが困難であるような事情が認められる場合には、早期に話し合いを打ち切り、裁判に進めるケースも多く見られます。

Q. 裁判を無視したら差し押さえられる?

裁判の呼び出しを無視し、何の反論もせずに欠席すると、裁判所は原告である貸主の主張を認め、建物明渡しや滞納賃料の支払い義務の判決が出されます。

判決が出たにもかかわらず滞納家賃を支払わないでいると、最終的に財産の差し押さえが行われる可能性があります。預貯金や給与、不動産などが差し押さえの対象です。

Q. 家賃滞納の裁判を弁護士に依頼した場合も、呼び出しがあれば本人が出廷する必要がある?

家賃滞納の事案で弁護士に依頼した場合、原則として借主本人が裁判所に出ていく必要はありません。弁護士が代理人としてすべての手続きに対応してくれます。

9. まとめ 家賃を滞納して裁判を起こされる可能性がある場合は、弁護士に相談を

家賃滞納時は早めに貸主や管理会社に相談し、連絡を無視しないことが非常に重要です。また、裁判において自分の主張や反論をせずにいると、強制退去や財産の差し押さえを受ける可能性があります。

強制退去や明渡し、財産の差し押さえなどを避けたい場合、家賃の滞納を解消して貸主と話し合うことで和解できる可能性があります。和解が難しい場合には、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理も選択肢となります。弁護士などの専門家のアドバイスを仰ぐことで、最適な債務整理を選べるほか、具体的な手続きもスムーズに進められるでしょう。

家賃の滞納によって貸主から裁判を起こされそうな場合は、早めに弁護士へ相談することが解決へのカギとなります。

(記事は2025年10月1日時点の情報にもとづいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す