目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 自己破産の「非免責債権」とは?

「非免責債権(ひめんせきさいけん)」とは、自己破産をしても免責されず、支払義務が残る債権のことです。

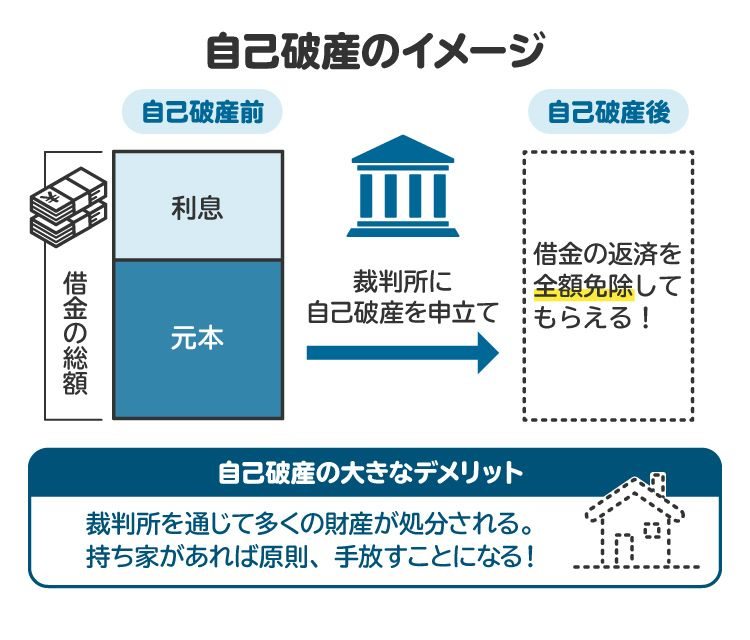

1-1. 自己破産とは

自己破産とは、借金などの債務を支払えなくなった人を救済するための手続きです。自己破産をする人の財産を換金し、銀行や消費者金融などの債権者(お金を貸した側)に配当した後、残った債務が免責(免除)されることで、生活を立て直すことができます。

1-2. 非免責債権は、自己破産をしても支払義務が残る

自己破産によって多くの債務は免責されますが、免責が認められないものもあります。

破産免責が認められない債権は「非免責債権」と呼ばれており、自己破産の手続きが終了しても、自己破産をした人は引き続き支払う義務を負います。

2. 自己破産の非免責債権一覧

破産法では、以下の債権を非免責債権と定めています。

①租税等の請求権(公租公課)

②悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

③故意・重大な過失により加えた、生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

④夫婦間の協力・扶助義務に関する請求権

⑤婚姻費用の分担義務に関する請求権

⑥子の監護義務等に関する請求権

⑦親族間の扶養義務に関する請求権

⑧上記④~⑦に類する義務で契約に基づくものに関する請求権

⑨雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権(未払い賃金・預り金など)

⑩破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

⑪罰金等の請求権

2-1. ①租税等の請求権(公租公課)

租税等の請求権とは、国税徴収法または国税徴収と同様の手続きによって徴収できる請求権をいいます。具体的には、税金や社会保険料、国民年金・国民健康保険の保険料などです。これらは非免責債権に当たるため、自己破産をしても免責されません。

ただし、「共助対象外国租税の請求権」を除きます。「共助対象外国租税の請求権」とは、日本と外国の間に税金の取り立てを助け合う制度がある場合に、日本で回収が認められる海外の税金のことです。海外の未払いの税金については、日本法上は自己破産で免責されます。

2-2. ②悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

自己破産をする人が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者救済の観点から免責の対象外とされ、非免責債権に該当します。

ここでいう「悪意」とは単なる故意ではなく、相手に積極的に損害を加えようとする意思を意味します。以下のような場合には、悪意が認められると考えられます。

・銀行から借り入れる際に、他の借金や収入の状況について虚偽の説明をした

・支払いができないことが確実であると認識しながら、クレジットカードで買い物をした

・飲食店の共用調味料を舐め、その様子が報道されて店舗の信頼を損ねた

2-3. ③故意・重大な過失により加えた、生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

自己破産をする人が故意または重大な過失により、人の生命や身体に損害を与えた場合の損害賠償請求権も非免責債権に当たります。被害者救済の観点から、免責を認めることが適当でないためです。以下のような事例が該当します。

・他人に対して暴力を振るってけがをさせた

・危険運転により他人にけがをさせた

2-4. ④夫婦間の協力・扶助義務に関する請求権

夫婦は互いに以下のような「協力義務」と「扶助義務」を負っています。

協力義務:育児や家事などについて互いに協力する義務

扶助義務:生活費の負担など、経済的に支え合う義務

夫婦間の協力義務および扶助義務に基づく請求権は非免責債権に該当し、自己破産をしても免責されません。自己破産後でも、夫婦は生活費を負担するなど経済的に支え合う義務があります。

2-5. ⑤婚姻費用の分担義務に関する請求権

夫婦は資産や収入に応じて婚姻から生じる費用(婚姻費用)を分担する義務を負います。婚姻費用には、生活費や子どもの教育費などが含まれます。

婚姻費用の分担義務に基づく請求権も非免責債権に該当し、免責されません。例えば、別居中に発生した婚姻費用は自己破産後でも支払う必要があります。

2-6. ⑥子の監護義務等に関する請求権(養育費など)

子どものいる父母が離婚するときは、子どもを世話する人や、養育費の分担などを定めます。子どもを世話する義務や、養育費の分担義務なども非免責債権となり、自己破産をしても免責されません。

2-7. ⑦親族間の扶養義務に関する請求権

両親、祖父母、子や孫などの直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養義務があります。また特別の事情がある場合には、三親等内の親族間でも家庭裁判所の審判によって扶養義務が生じることがあります。

親族間の扶養義務に基づく扶養料などの請求権も非免責債権に当たり、免責されません。

2-8. ⑧上記④~⑦に類する義務で契約に基づくものに関する請求権

夫婦間の協力・扶助や婚姻費用の義務、子どもや親族間の扶養義務は、法律で定められていますが、当事者間で契約を結んで内容を取り決めるケースもあります。たとえば、以下のようなケースです。

・婚前契約で夫婦間の協力の内容を定めた

・別居中の婚姻費用の分担について合意書を作成した

・協議離婚の際に養育費を定めた離婚協議書を取り交わした

こうした契約に基づく義務も非免責債権に当たるため、免責されません。

2-9. ⑨雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権(未払い賃金・預り金など)

自己破産をする人が個人事業者である場合、従業員(労働者)を雇っていることがあります。この場合、雇用関係に基づく請求権、たとえば未払い賃金や退職金などは非免責債権となります。従業員は生活を賃金に依存し、経済的に弱い立場であることから、その保護を図るため免責の対象外とされています。

2-10. ⑩破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

債権者名簿とは、借入先を記載した一覧表で、自己破産の申立時に裁判所に提出する書類です。自己破産をする人が、支払い義務のある債権を把握していながら、債権者名簿に記載しなかった場合、その債権は原則として非免責債権に該当します。

債権者に破産手続きに参加する機会を与えないことは、適正手続きの観点から問題があるほか、隠蔽などの不適切な行為があった債権を免責するのは適当でないと思われるためです。また、隠蔽などが疑われる場合には、他の債権についても免責が認められない可能性があります(免責不許可事由)。

ただし、破産申立ての時点で自己破産をする人が把握していなかった債権は、債権者名簿に記載されていなくても、そのことだけを理由に非免責債権とはなりません。非免責債権となるのは、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権に限られます。

また、たとえ債権者名簿に記載されていなくても、債権者が破産手続き開始の決定があったことを知っていた場合は、非免責債権には該当しません。債権者が破産手続きに参加する機会が確保されているためです。

2-11. ⑪罰金等の請求権

罰金等の請求権とは、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料の請求権を指します。これらは主に犯罪などの違法行為に対する制裁として課されるものです。罰金などの請求権は非免責債権に該当するため、自己破産をしても免責されません。

3. 非免責債権に該当せず、破産免責が認められるものの例

非免責債権以外で、破産手続開始の決定前の原因によって生じた債権は、免責の対象となります。以下はその一例です。

借金

クレジットカードの料金

分割払いの商品代金

携帯料金(端末代金、通信料金)

連帯保証債務

不倫の慰謝料(悪意のある場合を除く)

電気料金、ガス料金

上水道の料金(下水道の料金は「租税等の請求権」に当たるため除く)

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

4. 非免責債権が払えないときはどうすればいい?

自己破産後も支払い義務が残る非免責債権が払えない場合、以下のような対処法があります。

4-1. 公租公課が払えない場合の対処法

税金や国民年金・国民健康保険の保険料が払えない場合は、以下の窓口に相談しましょう。

・税金:税務署や役所の相談窓口

・年金:年金事務所の窓口

・国民健康保険:役所の相談窓口

相談することで、支払いの猶予や免除制度を利用できることがあります。

4-2. 元配偶者に対する養育費の支払いができない場合の対処法

養育費の支払いができない場合は、元配偶者と話し合って減額を求めてみましょう。

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てることも可能です。調停では、調停委員を介した話し合いが行われます。調停がまとまらないときは、家庭裁判所が審判により新たな養育費の金額などを決定します。

収入減少などの事情があれば、減額が認められる可能性があります。

4-3. 従業員に対する支払いができない場合の対処法

個人事業者が破産する際、従業員への賃金が未払いとなっている場合は、破産申立ての際に「未払賃金立替払制度」の利用を申請しましょう。この制度を利用することで、未払い賃金の最大8割を立て替えてもらえます。

ただし、立て替えられた金額については、後日、独立行政法人労働者健康安全機構から請求を受けることになります(求償)。求償への対応については、弁護士に相談してください。

5. 非免責債権がある場合、自己破産しても意味がない?

非免責債権があっても、自己破産によって借金などが免責されれば、生活は楽になる可能性があります。借金の返済に充てていたお金を、非免責債権の支払いに充てられるため、税金や養育費の滞納による差し押さえなどを防ぐことができます。特に多額の借金や、クレジットカードの未払いがある場合は、自己破産を検討した方がよいでしょう。

ただし、自己破産には以下のようなデメリットもある点に注意が必要です。

財産が処分される

7年間程度ローンやクレジットカードが利用できなくなる

一部の職業が制限される(士業や警備員など)

保証人に迷惑がかかる

本当に自己破産を選ぶべきかどうかは、メリットとデメリットを比較したうえで慎重に判断しましょう。

6. 自己破産を検討しているが、非免責債権が心配なときに弁護士へ相談するメリット

自己破産を検討しているものの、非免責債権の支払義務が残ることが不安な場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで、未払いの債務状況を総合的に考慮して、自己破産が適しているかどうかについてアドバイスを受けられます。非免責債権の解決方法についても、わかりやすく説明してもらえるでしょう。

また、実際に自己破産を申し立てる場合、弁護士に依頼すれば書類作成や手続きも代行してもらえます。適切に手続きを進められ、労力や精神的な負担も大きく軽減されます。

自己破産に対して過度にネガティブなイメージを抱く人も多いですが、弁護士に相談することで正しい理解が得られます。借金などの支払いが苦しい場合は、早めに弁護士に相談するのが望ましいです。

7. 非免責債権に関してよくある質問

Q. 偏頗弁済が否認された場合、非免責債権になる?

偏頗弁済が破産管財人に否認された場合、復活した債権が直ちに非免責債権になるわけではありません。

「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とは、支払不能等になった後で、一部の債権者にだけ優先的に支払うことをいいます。偏頗弁済が破産管財人に否認されると、弁済金(支払ったお金)が破産財団(債権者への配当の対象となる財産)に戻される代わりに、弁済によって消滅した債権が復活します。

ただし、このとき復活した債権が非免責債権に当たるかどうかは、債権の種類や発生原因などによって決まります。偏頗弁済として否認されたことをもって、直ちに非免責債権となるわけではありません。

Q. 交通事故の損害賠償請求権は、非免責債権に当たる?

交通事故による損害賠償請求は、故意または重大な過失による不法行為と認められる場合、非免責債権に該当します。たとえば、危険運転や妨害運転(あおり運転)、酒酔い・酒気帯び・大幅な速度超過などが該当します。

一方で、過失が軽微な交通事故であれば、損害賠償請求権が免責の対象となる可能性があります。

Q. 生活保護を受給していても、非免責債権は免責されない?

生活保護を受給していても、非免責債権は免責されません。非免責債権に当たるかどうかは、収入や資産の有無、生活保護の受給にかかわらず、債権の種類や発生原因によって判断されます。

Q. 非免責債権でも、時効が完成すれば支払う必要はない?

非免責債権の時効(消滅時効)が完成すれば、「時効の援用」により支払う必要はなくなります。

ただし、債権者が破産手続きに参加した時点で時効の進行は止まり、破産手続きの終了により時効は更新(リセット)されます。その後は、更新時から改めて10年の経過を待たなければなりません。

Q. 非免責債権を支払わないと、訴訟や強制執行になる?

通常、強制執行といった差し押さえには裁判で確定判決を得る必要があります。しかし、非免責債権が「破産債権者表」に記載されている場合は、その記載は確定判決と同じ効力を持ちます。つまり、債権者は訴訟を起こすことなく、強制執行を申し立てられます。

そのため、非免責債権を支払わないままでいると、強制執行により預貯金や給与などを差し押さえられるおそれがあるので注意が必要です。

Q. 非免責債権を相続しました。相続放棄をすれば免責される?

非免責債権の支払い義務者が亡くなった場合、その義務は原則として相続人に引き継がれます。ただし、相続放棄をすれば支払義務を免れます。

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄の検討や書類の準備に時間がかかることが多いため、早い段階で弁護士に相談しましょう。

8. まとめ 非免責債権は自己破産でも免除されないため適切な対処が必要

自己破産をすれば借金などは免責されますが、非免責債権は支払い義務が残ります。具体的には、税金や国民年金・国民健康保険の保険料、悪質な不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻費用や養育費などが挙げられます。

非免責債権がある場合でも、自己破産によってそれ以外の債務が免責されれば、生活を立て直すきっかけになります。ただし、財産が処分されるなどのデメリットもあるため、自己破産すべきかどうかは慎重に検討しましょう。

自己破産について正確な知識を得たい場合や、手続きを任せたい場合は、弁護士への相談をおすすめします。経験豊富な弁護士に依頼すれば、必要な準備をサポートしてもらえるほか、手続きも全面的に代行してもらえます。

「債務整理のとびら」を利用すれば、自己破産を扱う弁護士を簡単に検索できます。無料相談に対応している弁護士も多数登録されているので、積極的に活用しましょう。

(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す