目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

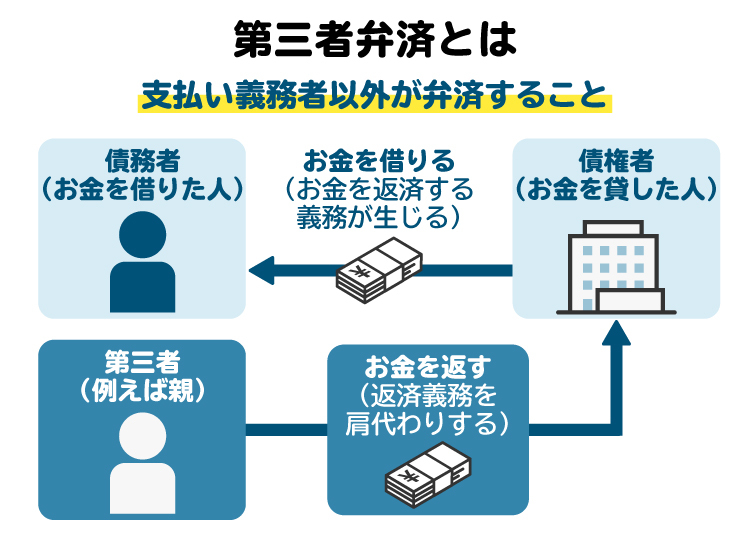

1. 第三者弁済とは?わかりやすく解説

「第三者弁済」とは、債務者(お金を返済する義務がある人)の代わりに、別の人が借金を返済することをいいます。

たとえば、親が保証人ではないにもかかわらず、子どもの代わりに借金を返済することは、第三者弁済に当たります。親に第三者弁済を行う義務はありませんが、子どもから頼まれたなどの理由で第三者弁済を行う例がしばしば見られます。

一方で、自分の義務を果たしているに過ぎない場合は、第三者弁済となりません。たとえば、子どもが借金の返済を滞らせた場合に、保証人である親が代わりに返済することは、親自身が保証人として返済義務を負っているため第三者弁済ではありません。

2. 借金の第三者弁済ができるケースや要件

第三者弁済となる要件は、民法によって定められています。以下では、民法における第三者弁済のルールを解説します。

2-1. 弁済について正当な利益を有する場合は、原則として第三者弁済ができる

民法では、弁済をすることについて「正当な利益」があるかどうかにより、第三者弁済が認められるかどうかが異なります。

弁済について「正当な利益を有する者」は、原則としてお金を借りた人の意思に反していても、一部の例外を除いて第三者弁済が可能です。たとえば以下のような人は、第三者弁済について「正当な利益」があるとされます。

【物上保証人】

借金が返済されなかった場合、自分が所有している不動産の抵当権が実行されてしまう人

【賃借人】

借金が返済されなかった場合、自分が借りている家の抵当権が実行されて追い出されてしまう人

【後順位抵当権者】

借金が返済されると、自分の抵当権の順位が繰り上がる人

つまり、借金などが支払われないことで不利益を被る人や、支払われることで利益を得られる人が該当します。

2-2. 弁済について正当な利益を有しない場合の要件

弁済について正当な利益がない第三者は、原則として、債務者(お金を借りた人)または債権者(お金を貸した側)の意思に反して第三者弁済を行うことはできません。たとえば、保証人ではない親が、子どもの借金を代わりに支払うケースが該当します。

ただし、弁済について正当な利益がない場合でも、第三者弁済が有効となる要件があります。

【債務者の意思に反しても有効になるケース】

「債務者」は、お金を支払うなどの義務を負っている人のことです。たとえば、銀行や消費者金融からお金を借りている人が債務者に当たります。

借金をしている子どもが「自分で返すから、代わりに返済しないで」と親に伝えていた場合には、親は原則として第三者弁済を行うことはできません。

ただし、お金を借りている人が第三者弁済を拒否していることを債権者が知らなかったときは、第三者弁済が認められます。たとえば、子どもが親に「返済しないで」と伝えていても、その意思をお金を貸した銀行側が知らずに、親からの弁済を受けた場合には、弁済は有効となります。

【債権者の意思に反しても有効になるケース】

「債権者」とは、債務者に対して義務を果たすよう請求する権利を持つ人です。お金を貸している銀行や消費者金融、個人などが債権者に当たります。

たとえば、子どもが親戚から借金をしている場合に、親が代わりに返済しようとしても、親戚(債権者)が「絶対に本人に返してもらうので、受け取れない」と拒否した場合は、原則として親の第三者弁済が認められません。

ただし、第三者がお金を借りた人の委託を受けて(頼まれて)弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、第三者弁済が認められます。たとえば上記の例において、親が子どもから頼まれたことを親戚に伝えたうえで弁済する場合には、債権者である親戚はそれを拒否できません。

2-3. 債務の性質上、第三者弁済が認められないことがある

債務の性質上、その債務を履行できるのは債務者本人のみで、第三者弁済が認められないものがあります。このような債務は「一身専属的給付」と呼ばれます。

たとえば、著名なピアニストが演奏をする義務(債務)は、そのピアニスト本人が演奏することに価値があります。他のピアニストが代わりに演奏しても、第三者弁済としては認められず、債務を履行したことになりません。

一方で、借金の返済のように金銭を支払う義務は、基本的に誰が支払っても同じなので、特段の事情がない限り第三者弁済は認められると考えられます。

2-4. 第三者弁済は契約などで禁止・制限されることがある

当事者が第三者による弁済を禁止または制限する旨の意思表示をしたときは、たとえ弁済に正当な利益を有する者であっても、第三者弁済が認められません。たとえば、以下のようなケースでは第三者弁済が禁止されます。

・契約書に「第三者弁済を認めない」旨が定められている場合

・お金を借りた人が債権者に対し「借金は自分で返すので、別の人から受け取らないでほしい」と通知した場合

・債権者がお金を借りた人に対し「他の人に頼らず、必ず自分で返済するように」と通知した場合

このように、契約や通知によって第三者弁済が制限されるケースがあるため、事前の確認が重要です。

3. 第三者弁済をしてもらった場合、借金はどうなる?

第三者が借金を弁済した場合、お金を借りた本人の返済義務はなくなります。たとえば、子どもが銀行から借りたお金を親が代わりに返済した場合、子どもは銀行への返済義務を果たしたことになります。

ただし、第三者弁済をした人は、元のお金を借りて返せなかった人に対して、代わりに返済したお金を返すよう請求できます。この権利を「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。上記のケースでは、親が子どもに対してお金を返すよう請求できます。

もっとも、第三者弁済をした人の判断により、求償を免除することも可能です。親が「返さなくていい」と言えば、子どもは親にお金を返す義務がなくなります。ただし、求償の免除によって生じた利益が年間110万円を超える場合は、贈与税の対象となる点に注意が必要です。

4. 第三者弁済をする際には合意書や覚書などを作成すべき

たとえば、親が子どもの借金を返済するなど第三者弁済を行う際には、必ず合意書や覚書などの書面を作成しましょう。

4-1. 合意書などを作成すべき理由

第三者弁済は、合意書などを通じて、第三者弁済に対する同意を明確にしておくことが、後のトラブル防止に繋がります。また、第三者弁済によって債務が消滅することを明記しておけば、お金を借りた人が債権者から重ねて請求を受けるなどのトラブルも避けられます。

4-2. 第三者弁済に関する合意書の主な記載事項

第三者弁済に関する合意書は、お金を借りた債務者・お金を貸した債権者・代わりに弁済をする人の3者間で締結するのが一般的です。合意書には、主に以下の事項を記載します。

第三者弁済の対象となる債務の内容(発生原因となる契約の当事者・締結日・名称、債務の金額など)

3者間の合意によって第三者弁済を行う旨

第三者弁済の期限、支払い方法

求償権の取り扱い(支払期限や利率などの条件、免除の有無)

合意管轄(トラブルが起こったときにどこの裁判所へ訴訟を提起するか)

債権者(お金を貸した側)が合意書に参加せず、お金を借りた人と弁済をする人の2者間で合意書を締結するケースもあります。その場合は、特に求償権の取り扱いを明確化しておきましょう。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

5. 第三者弁済と代位弁済の違いは?

第三者弁済に似た行為として「代位弁済」があります。どちらも第三者が借金を返済する点は同じですが、下表のような違いがあります。

代位弁済 | 第三者弁済 | |

|---|---|---|

弁済者が 弁済をする義務 | ありorなし ※どちらもあり得る | なし |

求償の可否 | 可能 | 可能 ※ただし、免除した場合は不可 |

債権者が有していた 担保権の行使 | 可能 | 可能 ※ただし、特約で排除した場合や 求償を免除した場合は不可 |

第三者が代位弁済をした場合、お金を借りた本人が持つ担保権(不動産の権利など)は、代位弁済をした第三者に引き継がれます。また、債権者は「代位弁済をした第三者」に代わります。そのため、お金を借りた本人は、代位弁済をした第三者に対して、借金の返済義務を負います。

代位弁済の身近な例としては、保証会社が住宅ローンを肩代わりするケースが挙げられます。何らかの理由で住宅ローンが払えなくなり、保証会社が代わりに返済をした場合には、住宅の抵当権は保証会社に移ります。保証会社は、裁判所に抵当権の実行を申し立てて、その住宅を競売にかけることができるようになります。

住宅ローンの契約者は、代位弁済をした保証会社に住宅ローンを支払う義務が生じます。代位弁済が行われると、債権者が第三者に代わり、思わぬ影響を受ける可能性があるため注意が必要です。

6. 第三者弁済について弁護士に相談するメリット

親が子どもの借金を代わりに返済するなど、第三者弁済を行う際には、事前に弁護士へ相談するのが安心です。

弁護士に相談することで、第三者弁済に関するトラブルを防ぐためのアドバイスを受けられます。また、合意書の作成も弁護士に依頼可能です。

さらに、第三者弁済以外の借金問題の解決策についても、弁護士に相談できます。返済できないほどの借金を抱えている場合は、債務整理を通じて借金が減額できる可能性があり、親が肩代わりせずに解決できるかもしれません。

第三者弁済を親に頼もうと考えている人や、子どもから第三者弁済を頼まれた人は、事前に弁護士へ相談するとよいでしょう。

7. 第三者弁済に関連してよくある質問

Q. 債務者の家族が第三者弁済する際の注意点は?

家族が第三者弁済を行う際は、トラブルを避けるために、合意書を作成して求償権の取り扱いなどを明確化しておきましょう。110万円を超える求償の免除については、贈与税が課される可能性があるため注意が必要です。

Q. 第三者弁済してもらったら、必ずお金を返すべき?

第三者弁済をしてくれた人に対して返済するのが原則ですが、求償を免除してもらえば返済義務がなくなります。トラブルを防ぐため、求償権の取り扱いを合意書などで明確にしておきましょう。

Q. 家族に第三者弁済をお願いしたものの、拒否されたらどうすべき?

第三者弁済を拒否された場合は、債務整理によって借金問題を解決できる可能性があります。債務整理については、弁護士や司法書士に相談しましょう。

8. まとめ 第三者弁済は第三者が借金などを肩代わりすること

第三者弁済とは、返済義務がない第三者が他人の借金を肩代わりすることです。たとえば、親が第三者弁済を行えば、借金はなくなりますが、親に大きな負担をかけることになります。一方で、第三者弁済をせずとも、適切な方法で債務整理を行えば、借金問題を解決できる可能性があります。

借金の返済に悩み、家族を頼ろうと考えている方は、その前に弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。専門家の助言を受けることで、より適切かつ負担の少ない解決策が見つかるかもしれません。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す