目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 債権回収会社(サービサー)とは

借金を滞納すると、突然「債権回収会社」と名乗る業者から連絡が来ることがあります。聞き慣れない名前に不安を感じるかもしれませんが、正規の債権回収会社であれば、違法な業者ではありません。まずはどのような会社なのかを知り、落ち着いて対応することが大切です。

1-1. 債権者の代わりに、借金を回収する会社のこと

債権回収会社(サービサー)とは、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの債権者(お金を貸した側)に代わって、借金の回収を行う会社です。

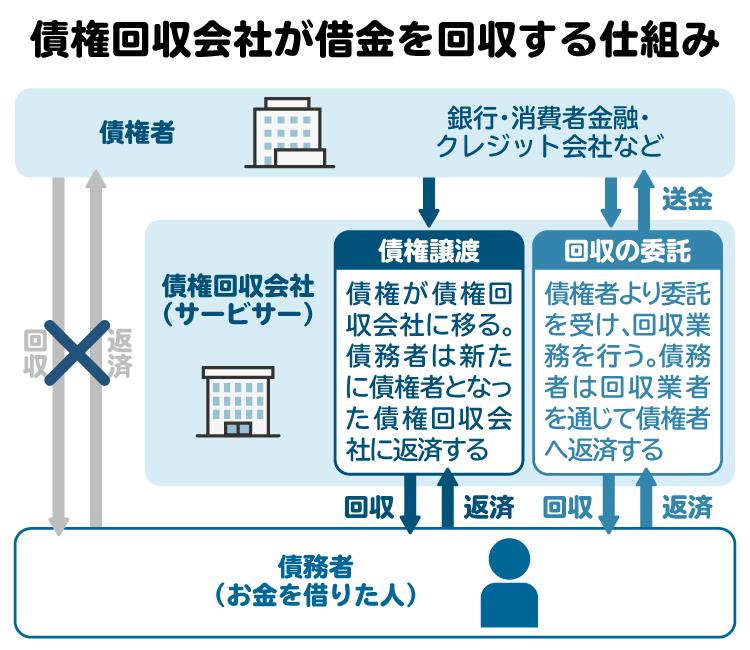

債権回収会社の業務内容は、大きく次の2つに分かれます。

・債権者から借金などの債権を買い取り、自社の債権として回収する(譲受型)

・債権者から委託を受け、代理で借金の回収を行う(委託型)

こうした回収業務を行うには、法務省の許可が必要です。許可を受けるには、反社会的勢力と関係がないこと、取締役に弁護士が1名以上いることなど、一定の基準を満たす必要があります。

許可を得た会社だけが「サービサー」として正式に活動できます。認可を受けた業者の一覧は、法務省のホームページで確認できます。

1-2. 正規の業者であれば無視せず対応すべき

債権回収会社から連絡があった場合は、まずその会社が法務省の許可を受けた正規の業者かどうかを確認しましょう。

正規の業者からの請求で、かつ未払いの借金が残っている場合には、支払義務があります。請求を無視すると、遅延損害金が発生したり、訴訟や差し押さえなどの法的措置をとられたりするおそれがあります。

一方で、見覚えのない請求や認可のない業者からの連絡は、詐欺の可能性もあります。その場合は、すぐに支払いに応じず、弁護士や消費生活センターに相談するのが安全です。

債権回収会社からの通知に対して、恐怖を感じて放置すると、状況はさらに悪化します。まずは相手が正規の業者かどうかを調べたうえで、冷静に対応方針を考えることが大切です。弁護士に相談すれば、現状に応じたアドバイスや対策も得られます。

2. 債権回収会社は怖い?取り立てで家に来る?

債権回収会社がテレビドラマのように、大声を上げて玄関を叩くような行為をすることはあるのでしょうか。

2-1. 特措法や貸金業法で過度な取り立ては禁止されている

債権回収会社に対して「怖い」というイメージを持つ人もいますが、実際には厳格な法規制が設けられています。特定金銭債権の管理回収業に関する特別措置法(特措法)や貸金業法により、過度な取り立て行為は禁止されています。

たとえば、次のような行為は明確に違法とされています。

深夜や早朝の訪問・電話

脅迫的な言動や暴言

勤務先への繰り返しの連絡

正規の債権回収会社が、これらの禁止行為を行うことはできません。違反があれば、業務停止などの行政処分を受けることになります。

2-2. 連絡が一向につかなければ家に来ることもある

債権回収会社からの連絡に一切応じない場合、訪問による回収が行われるケースも見られます。これは、所在確認や支払いの意思を確認するための手段です。突然の訪問に驚くかもしれませんが、法律上、勝手に家に入ることは許されておらず、あくまでインターホン越しのやりとりなどに限られます。

訪問時には、担当者が会社名や身分証を提示するのが一般的です。不安な場合は、会社名を控えて法務省の認可業者であるか確認しましょう。冷静に対応することで、不要なトラブルを避けることができます。

2-3. 最終的に法的措置を取られる可能性がある

債権回収会社からの連絡や訪問を無視し続けると、最終的には法的手段に移行される可能性があります。たとえば、裁判所の支払督促や訴訟を通じて借金の返済義務が確定すると、給与や預貯金の差し押さえなどの強制執行に至るおそれがあります。

債権回収会社は、もとの債権者よりも早期に法的措置を検討する傾向があります。早めに対応すれば、分割払いや和解など、柔軟な解決方法が可能になる場合もあります。不安を感じたときは、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。

3. 債権回収会社による債権回収の流れ

債権回収会社(サービサー)は、金融機関や貸金業者などから債権を譲り受けたり、回収を委託されたりして、借金の回収業務を行います。通知や催促から裁判、差し押さえに至るまで、段階的に進む仕組みになっており、対応を誤ると財産を失うおそれもあります。ここでは、債権回収会社による回収の流れを順を追って解説します。

3-1. 債権の譲渡または委託が行われる

銀行やクレジットカード会社、消費者金融などの債権者が「債権を譲渡」または「委託」した時点で、債権回収会社が回収に関わります。

【債権譲渡】

債権そのものの権利(借金の返済を請求する権利)が債権回収会社に移り、債務者の返済先が変更されます。

【回収の委託】

債権者は変わらず、債権回収会社が債権者を代理して回収業務を行います。

債権が譲渡された場合は、債務者(お金を借りた側)に「債権譲渡通知書」が届くのが通常です。通知がないまま請求を受けた場合は、詐欺などの可能性もあるため注意が必要です。

3-2. 債務者へ通知が来る

債権回収会社が回収業務を開始すると、債務者には通知書が送られます。ここには債権の内容や振込先、支払期日などが明記されており、債権譲渡があった場合は「債権譲渡通知書」が同封されます。

通知がないまま電話だけで請求を受けたときは、正規の業者かどうかを確認することが重要です。

3-3. 支払いの催促を受ける

通知が届いた後、債権回収会社から電話や書面で支払いを求められる段階に入ります。ただし、回収は法律に基づいて行われるため、債務者に対する威圧的な言動や過度な連絡は許されていません。

この段階で支払いに応じれば回収手続きは完了しますが、無視や放置が続くと法的手続きに進むおそれがあります。

3-4. 支払いがなければ法的措置を取られる

支払いがなされないままの状態が続けば、債権回収会社は裁判所を通じた対応に踏み切ります。

代表的な方法は以下の2つです。

【支払督促】

裁判所書記官が債務者に支払いを命じる書面を送付する簡易な手続きです。支払督促の送達後2週間以内に債務者から異議が提出されなければ自動的に確定し、判決と同じく強制執行ができる効力を持ちます。

【通常訴訟】

債務の有無や金額をめぐって争いがある場合、通常の裁判に移行することになります。裁判所の判決が出れば、強制執行の手続きが可能です。

3-5. 差し押さえからの財産没収

判決や支払督促が確定すると、強制執行により財産の差し押さえが行われます。対象となるのは、給与、預貯金、不動産、動産、車など多岐にわたります。

一度差し押さえられた財産は原則として債務の返済に充てられ、債務者の手元に戻ることはありません。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

4. 債権回収会社から連絡がきたらどうしたらいい?

突然、債権回収会社から通知が届くと、多くの人が動揺してしまいます。誤った対応を取ると、請求額が膨らんだり法的手続きに進んだりするおそれもあります。まずは落ち着いて内容を確認し、必要に応じて支払いや交渉、債務整理などを検討することが重要です。

4-1. 詐欺でないか確認する

最初に確認すべきは、その通知の送り主が正規の債権回収会社かどうかです。正規の債権回収会社であれば、法務省からの認可を受けており、商号・登録番号・代表者名などが明記されています。これらの情報は法務省の公式サイトでも確認できます。

一方、「本日中に支払わなければ訴える」「刑事事件になる」といった強い言葉で支払いを迫る連絡は、違法な取り立てや詐欺の可能性があります。このようなケースでは支払いに応じず、消費生活センターや弁護士に相談してください。

4-2. すぐに支払いをする

通知の内容に心当たりがあり、請求金額が妥当で支払える状況であれば、できるだけ早く対応しましょう。対応を遅らせると、遅延損害金や利息が追加され、負担が増えるおそれがあります。

債権回収会社に支払う際は、振込先が正規のものかどうかも必ず確認しましょう。とくに債権譲渡が行われた場合、元の債権者ではなく債権回収会社に対して支払うことになります。

4-3. 分割払いにしてもらうなど返済方法について相談する

一括での返済が難しい場合は、返済方法の相談を試みることが大切です。債権回収会社も、支払う意思を示す債務者に対しては、分割払いなど柔軟な対応をとることがあります。

支払条件が決まった場合には、口頭だけで済ませず、書面やメールなどで記録を残すようにしましょう。後日のトラブルや誤解を防ぐうえで重要です。

4-4. 返済が難しければ債務整理をする

返済の見通しが立たない場合は、弁護士に相談して債務整理を検討するのが適切です。

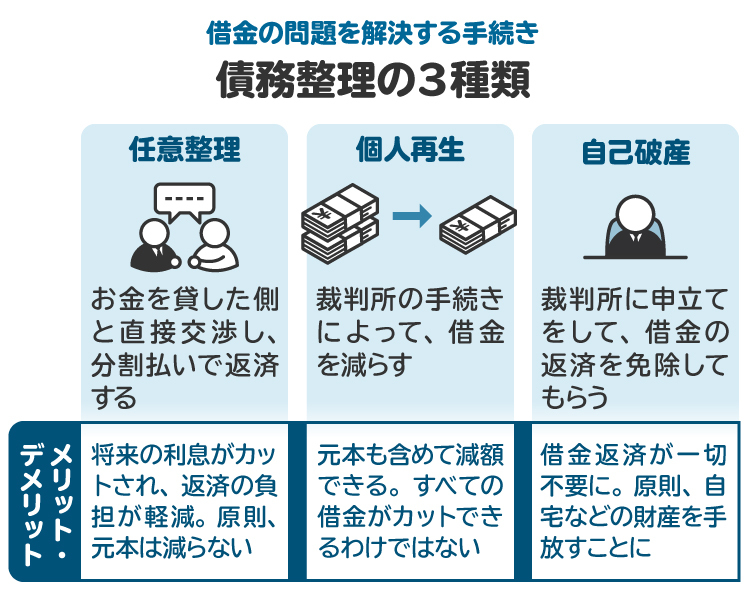

債務整理には次のような手続きがあります。

任意整理:利息や遅延損害金の減額を交渉し、分割返済で和解する方法

個人再生:裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年間で分割返済する方法

自己破産:裁判所の免責許可が得られれば、原則として借金の返済義務がゼロになる方法

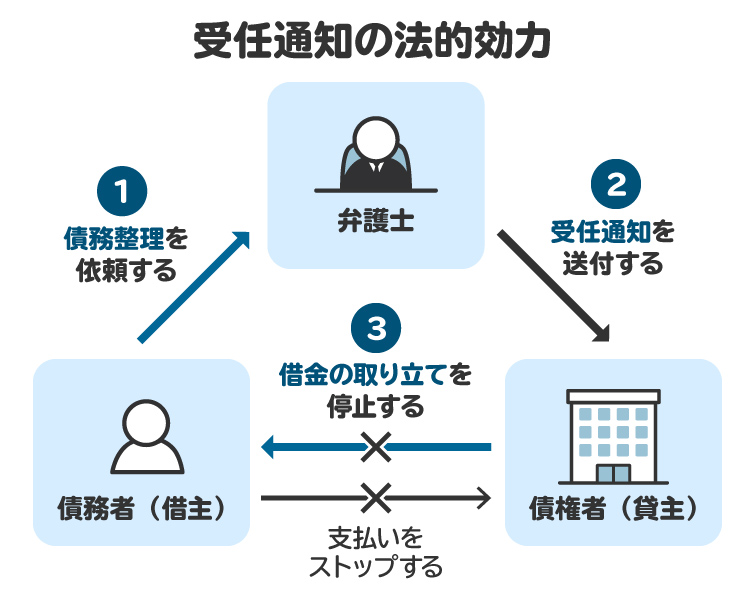

弁護士が介入すると、債権回収会社は本人への直接の取り立てができなくなります。対応の窓口が弁護士になることで精神的な負担が軽減され、生活の立て直しがしやすくなるでしょう。

5. 代表的な債権回収会社一覧

債権回収会社(サービサー)は全国に多数ありますが、なかでも請求先として名前が挙がりやすい主な会社を以下に紹介します。

日本債権回収株式会社(JCS)

アビリオ債権回収株式会社

ニッテレ債権回収株式会社

株式会社整理回収機構(RCC)

SMBC債権回収株式会社

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社

保証協会債権回収株式会社

きらぼし債権回収株式会社

エー・シー・エス債権管理回収株式会社

これらはいずれも法務省の許可を受けた正規の債権回収会社です。正式な会社かどうかは、法務省の一覧ページで確認できます。

なお、メガバンク系や公的機関系の債権回収会社は、延滞が長引いている場合や交渉の拒否履歴がある場合に、早い段階で訴訟や差し押さえに進む傾向があります。通知を受け取ったら、放置せずに早めに対応を検討しましょう。

6. 債権回収会社からの連絡に悩んでいる人が弁護士に相談するメリット

債権回収会社から突然の連絡が来ると、不安や恐怖を感じる人も多いでしょう。対応に迷ううちに、返済の遅れや法的手続きにつながるケースもあります。こうした状況に陥る前に、弁護士に相談することで、状況を整理して冷静に対応できる道が見えてきます。

6-1. 問題解決に向けた的確なアドバイスがもらえる

弁護士は借入先や契約内容、滞納期間、時効の有無などを整理し、現状に合った対応方法を提案します。

減額交渉や返済計画の見直しを図ったり、債務整理が必要と判断したりすればその進め方や影響についても丁寧に説明します。専門家の助言のもとで、自分にとって最善の道を選べるのが大きなメリットです。

6-2. 取り立てをストップさせることができる

弁護士に依頼すると、債権回収会社に「受任通知」が送られます。この通知が届いたあとは、業者は債務者本人に直接連絡できなくなります。

その結果、日々の電話や郵便による取り立てが止まり、落ち着いて今後の生活設計を考えられるようになります。もし、違法な取り立てが行われていた場合には、損害賠償の請求も検討可能です。

6-3. 時効の援用ができるか判断してもらえる

借金には時効があり、一定の条件を満たせば返済義務がなくなることがあります。ただし、時効は自動で成立するわけではなく、「時効援用」と呼ばれる手続きが必要です。弁護士は、過去の支払履歴や請求状況を確認し、援用が可能かを見極めた上で、必要な手続きを代行します。

6-4. 債務整理で借金を減らすことができる

返済の見通しが立たない場合、弁護士は任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理の手続きを提案します。これらの方法によって借金の減額や免除を図れます。対応には専門的な知識が求められるため、弁護士に任せることで手続きがスムーズに進みます。

6-5. 精神的な安心感を得られる

債権回収会社とのやり取りを弁護士が引き受けることで、借金問題をひとりで抱え込む必要がなくなります。強いストレスや不安から解放され、気持ちの余裕を取り戻せる人も少なくありません。生活再建に向けて前向きに動き出すための支えとしても、弁護士の存在は大きな意味を持ちます。

7. 債権回収会社に関するよくある質問

Q. 自宅にまで回収に来ることはある?

あります。電話や郵送での督促に応じない場合、債権回収会社の担当者が自宅を訪問することがあります。ただし、無断で玄関に入ったり、早朝や深夜に訪問したり、威圧的な言動をとったりする行為は法律で禁じられています。

担当者は訪問時に身分証や会社名を提示する義務があるため、不安であれば会社名を確認させてもらいましょう。落ち着いて対応することが大切です。

Q. 債権回収会社から連絡が来たら信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)?

債権回収会社から連絡が来る時点で、すでに数カ月以上の滞納が発生しており、信用情報機関に延滞情報が登録されているケースが多いです。この状態はいわゆる「ブラックリスト入り」とされ、一定期間(通常5年程度)は新たな借り入れやクレジットカード作成が難しくなります。

Q. 債権回収会社の時効は?

債務の時効は、最後の返済や督促の日から原則5年とされています。ただし、時効が完成するまでの間に一部でも支払ったり、債務を認めたりすると、時効はリセットされます。時効の成立を主張するには、債権者に対して「時効援用」の意思表示が必要です。

Q. 完済後、債権回収会社から連絡はくる?

原則として、債務を完済すれば債権者との契約関係は終了します。したがって、債権回収会社から連絡が来ることはありません。ただし、過去の記録の行き違いなどで支払う必要のないお金を請求されるケースもあるため、完済証明書や領収書は必ず保管しておきましょう。

8. まとめ 債権回収会社からの連絡には冷静に対応を

借金を返済できなくなると、債権回収会社から連絡が来ることがあります。突然の電話や手紙に驚くかもしれませんが、すぐにお金を払おうと焦る必要はありません。まずは相手の会社名や担当者の氏名を確認し、対応内容をメモしておきましょう。

返済が難しいと感じたときは、弁護士などの専門家に相談することで、法的に適切な対応がとれる可能性があります。取り立てに不安を感じたときも、ひとりで抱え込まず、早めに支援を求めることが大切です。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す