目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 国民年金の特別催告状(とくべつさいこくじょう)とは

国民年金保険料を滞納し続けていると、ある段階で「特別催告状」という手紙が届くことがあります。

1-1. 国民年金を滞納したときに届く書類

国民年金の「特別催告状」とは、滞納している国民年金保険料の支払いを求める手紙です。

原則として、20歳から60歳までのすべての人が国民年金制度に加入しなければなりません。会社勤めの人は給与から保険料が天引きされますが、主に自営業者や無職の人は、自分で保険料を納める必要があります。

国民年金保険料を1カ月から2カ月程度滞納していると、まず初めに「納付のご案内」が届きます。これを無視して、滞納し続けていると「特別催告状」が届くことがあります。

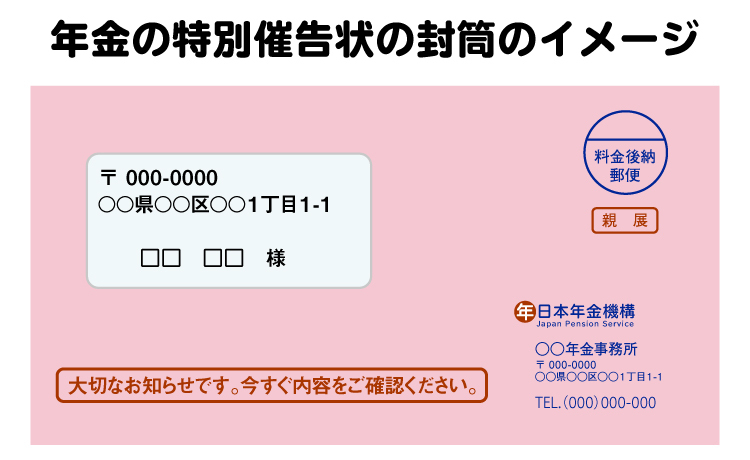

1-2. 封筒の色で危険度がわかる?

特別催告状は、カラフルな封筒で届く場合が多くなっています。通常、特別催告状が届いた段階ですぐに滞納している分を支払えば問題ありません。

しかし、この色付きの封筒も無視していると、徐々に財産を差し押さえられるリスクが高まっていきます。

また、特別催告状を無視し続けていると、「最終催告状」「督促状」というように届く書類の名前が変わっていきます。

よく「特別催告状の封筒の色が青系から赤系へと変化するのは、より強い警告の程度を表している」などと言われることがあります。日本年金機構の広報担当者によると、封筒の色に種類はあるものの、「差し押さえが近くなるほどこの色になる」といった明確な色の使い分けが決められているわけではないとのことで、実際の運用は年金事務所によって異なっている場合があります。

2. 年金の特別催告状を無視するとどうなる?

年金の特別催告状を無視していると、さらに支払いを求める手紙が届き続け、最終的には財産の差し押さえを受けることもあります。

2-1. 特別催告状が届く(滞納4カ月以上)

年金保険料を滞納した場合、手紙のほか、電話や訪問などで支払いを促される可能性もあります。これらを無視して未納月数が4カ月以上になるまで放置していると、特別催告状が送られてきます。特別催告状も放置していると、さらに厳しく支払いを求められるようになります。

2-2. 最終催告状が届く(滞納7カ月以上)

特別催告状を無視し続けていると、次に「最終催告状」が届きます。最終催告状は、特別催告状を送っても対応がなされない場合に届く書類で、単に年金保険料を支払うように催促するという役割だけでなく、「滞納処分」の始まりとして位置付けられたものです。滞納処分とは、未納の税金や年金保険料を強制的に徴収するために行う、財産の差し押さえなどの手続きのことです。

2024年度時点の日本年金機構の計画によれば、滞納処分の対象になる人は「控除後所得が300万円以上かつ7カ月以上保険料を滞納している人」です。この条件に当てはまる人は、全員に最終催告状が送られ、自主的に納付しなければ滞納処分を行う方針であることが示されています。

最終催告状が届いたということは、強制徴収が近づいており、早急な対応が求められる状況だといえます。最終催告状も無視したままでいると、差し押さえの前段階である「督促状(とくそくじょう)」が届きます。

2-3. 督促状が届く

督促状は、年金保険料の納付の意思が確認できない場合や、計画的に納付がなされない場合に届く書類です。

督促状が届いた段階でも未納の保険料を支払えば、差し押さえの手続きが進むことはありません。しかし、督促状が届いてもさらに未納のままでいれば、差し押さえなどの滞納処分がとられることになります。つまり、督促状は「未納分の年金保険料を支払うように求める最終的な通告」と考えることもできます。

なお、年金保険料を納付するように促されるのは、滞納している本人だけでなく、世帯主(子どもが滞納している場合には扶養している親など)や配偶者といった、年金保険料を連帯して納付する義務を負う者(連帯納付義務者)も含まれます。

督促状で指定された期日までに納付されない場合には、延滞金が加算されます。年金保険料を滞納すると、本来よりも多くの額を徴収されることになるので注意が必要です。

2-4. 差押予告通知が届く

督促状が届いた後、差し押さえがされる場合には「差押予告通知書」が届きます。差押予告通知書はその名の通り、財産の差し押さえなどを行う旨の予告です。

差し押さえが行われた場合、預貯金などから強制的に徴収されることになります。また、差し押さえは、具体的な日時が知らされるわけではありません。ある日突然、預貯金などの財産が差し押さえられることになります。

2-5. 財産が差し押さえられる

通常、差し押さえは裁判所を通して行われます。しかし、年金保険料の滞納処分は、裁判所を通すことなく、市区町村や日本年金機構により直接差し押さえが行われます。「裁判を起こされたらそこで争えばいい」というものではありません。

差し押さえの対象になる財産は、給与や預貯金のほか、不動産や自動車、生活必需品ではない高価な動産(宝飾品など)といったものです。本人の財産だけでは足りない場合、世帯主や配偶者のような連帯納付義務者の財産も滞納処分の対象となることがあります。

3. 国民年金を滞納した際に起こる差し押さえ以外の影響

国民年金を滞納した際には、差し押さえ以外にもさまざまな影響が生じることがあります。

3-1. 延滞金が発生する

督促状に指定された期日以降は延滞金が発生します。滞納したまま放置していると、延滞金はどんどん加算されていくため、支払いの負担は増々大きくなります。

3-2. 年金の受給額が減る・なくなる

年金の未納期間があると、老後に受けられる年金の受給額が減ってしまう可能性があります。また、未納期間が長すぎて最低限の納付期間を満たしていなければ、老齢年金を受給する資格そのものを得られないこともあります。

老齢年金を受け取るには、保険料を納付した期間(または免除を得た期間)が、10年(120カ月)以上あることが必要です。なお、40年間保険料を全て納付した人は、老齢年金の満額を受け取ることができます。仮に10年間だけしか保険料を納付しなかった人は、受け取れる年金額は概ねその4分の1です。

3-3. 障害年金を受け取れなくなる

年金保険料を納付しないと、障害年金を受け取れなくなる可能性があります。障害年金とは、一定の重い障害を負った際に受け取れる年金のことです。

障害年金を受け取るには、おおむね年金の加入期間の3分の2以上、保険料を納付または免除されていることが必要です。年金保険料をまったく納付せず、免除も受けていなかった場合には、障害を負ったとしても障害年金を受け取れないということになります。

3-4. 遺族年金を受け取れなくなる

遺族年金についても、未納期間があると支給されないことがあります。遺族年金は、被保険者の遺族の生活を保障するための年金です。遺族年金を受け取れなければ、遺族の生活が経済的に苦しくなる可能性が高まります。

遺族年金を受け取るには、死亡する前日までに、保険料を納めた期間(および免除期間)が国民年金に加入していた期間の3分の2以上あることが必要です。

例えば、国民年金加入期間が30年あるのに保険料納付済期間が5年しかなく、免除も受けていない場合には、基本的に遺族年金を受け取ることができません。

3-5. 信用情報に傷がつく

信用情報とは、個人の借り入れやローンなどの取引に関する情報のことです。これらの情報は、信用情報機関という専門の機関が収集や管理をしています。年金保険料を滞納していた情報は信用情報機関に登録されないため、信用情報に直接影響することはありません。

しかし、年金保険料をクレジット払いにしており、それを滞納してしまうと、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。信用情報機関に事故情報が登録されると、新たな借り入れやクレジット・ローン契約などができなくなるリスクがあります。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

4. 年金を払っているのに特別催告状が届いたときに考えられること

年金を払っているにもかかわらず、特別催告状が届くことがあります。このケースで考えられることを説明します。

4-1. 払ったつもりで未納になっている

年金保険料は、払ったつもりでも未納になっていることがあります。会社員であれば、給料から天引きされるので、未納になることは基本的に考えづらいです。

しかし、会社員から自営業(フリーランス)や無職になると、その間は自分で年金保険料を納める必要があります。今まで天引きだった場合、支払い方法が変わっていることに気づかずに未納となってしまう可能性があるでしょう。職業を転々としたり、無職などの期間が何度も重なったりしているような場合には、未納の年金保険料がないか確認しておくことをおすすめします。

4-2. 過去に滞納している分がある

過去に年金保険料を滞納していた場合、その分について特別催告状が届くことがあります。自分で過去の滞納分がないかを確認し、特別催告状が届いた場合などには放置せずに対応しましょう。

4-3. 免除や猶予の申請が通っていなかった

年金保険料の免除や猶予を申請しても、審査に通らないことがあります。審査が通って免除や猶予が認められたと勘違いをしてしまうと、保険料の意図しない滞納につながります。

年金保険料の納付免除や猶予を申請した場合には、それが認められたかどうか、結果までしっかりと確認するようにしましょう。

4-4. 詐欺の通知が来ている

なかには、特別催告状を装った詐欺の手紙が届くケースもあります。特別催告状に心当たりがなく書面の内容に不審な点がある場合には、すぐに支払うのではなく、まず日本年金機構や市区町村の役所に確認しましょう。

5. 年金の特別催告状が届いたときの対処法|支払えない場合はどうすればよい?

年金の特別催告状が届いたものの、どうしても支払えない場合の対処法について説明します。

5-1. 払えるのであれば滞納分を納める

仮に滞納している分を一括で支払えるのであれば、滞納分をすぐに納めるようにしましょう。一括で払えるのであれば、支払いを遅らせることに意味はありません。すぐに収めることで、差し押さえや延滞金のリスクを回避できます。

5-2. 納付免除や猶予制度を使う

収入が少ない場合や収入が急に減少した場合などには、年金保険料の納付免除(全額免除と一部免除)・猶予の制度を活用できる可能性があります。免除や猶予の申請が通れば、その対象期間・金額については保険料を通常どおり支払わなくても済みます。制度を有効活用できれば、差し押さえのリスクを減らすことができます。

5-3. 分割払いの相談をする

保険料の一括払いが難しい場合には、特別催告状の次の段階となる最終催告状が送られてくる前であれば担当の窓口に相談することで分割納付ができることがあります。払えないからと諦めてしまわずに、できるだけ早く年金事務所に相談してみましょう。

5-4. 家族に一度立て替えてもらう

家族に保険料を立て替えてもらうのも選択肢の一つです。家族であれば、毎月の返済額などにも柔軟に対応してもらえる場合があります。

もっとも、連帯納付義務のない家族に立て替えの義務はありません。家族関係が悪化するリスクもあるため、無理に頼み込むのはあまりおすすめできません。あくまでも頼める家族関係であることを前提に、相談してみるという程度にするとよいでしょう。

5-5. 借金を債務整理する

債務整理とは、債権者(お金を貸してくれた人)との交渉や裁判所を通じて、借金の負担を減らす手続きのことです。債務整理によって、年金保険料そのものを減らすことはできません。

しかし、別の借金が家計を圧迫し年金保険料を払えていないのであれば、債務整理によって状況の改善が期待できます。債務整理をすべきかどうかは、弁護士などに一度相談するとよいでしょう。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

6. 年金の特別催告状が届いて差し押さえを受けた場合にすべきこと

特別催告状を無視し続け、差し押さえを受けてしまった場合の対応について説明します。

6-1. 何の財産が差し押さえられたのか確認する

まずは、何の財産が差し押さえられたのかを確認しましょう。差し押さえの対象となりやすい銀行口座にお金が残っているかどうかを確認します。預貯金だけでなく、給与や不動産、連帯納付義務者(世帯主および配偶者)の財産も差し押さえの対象になることがあります。

6-2. 年金事務所で分割払いや免除の交渉をする

差し押さえ後でもまだ未納分が残っている場合には、放置しているとさらに差し押さえが続くかもしれません。差し押さえ後でも、分割払いなどの支払い方法について、相談できることがあります。早めに年金事務所などの担当窓口に相談してみましょう。

6-3. 差し押さえ禁止財産に該当しないか確認する

法律では差し押さえができない財産が定められています。滞納処分でこれらの財産が誤って差し押さえを受ける可能性は低いですが、差し押さえできない財産が対象になっていないか、念のため確認してもよいでしょう。

7. 年金を滞納しているときに弁護士や司法書士に相談するメリット

借金が理由で年金を滞納しているような場合には、弁護士などに相談することで問題が解決する可能性があります。

7-1. 債務整理で借金を減らせる

借金の返済が苦しいことが原因で年金を滞納している場合には、債務整理で借金の負担を軽減できる可能性があります。債務整理には、個人再生や自己破産など、いくつか種類があります。

どの方法を選択すべきかは状況によって異なります。弁護士に相談することで、自分の状況に合った債務整理について、アドバイスを受けることができます。

7-2. 精神的な負担を軽減できる

年金の滞納や借金などの問題は、強い不安やストレスを抱えてしまうこともあります。また、周りの人にも相談しにくい問題です。

弁護士などに相談することで、現状の整理や今後の見通しが立ち、精神的な負担が軽減されることがあります。一人で抱え込まず、専門家の助けを借りながら、問題を解決していくことが大切です。

8. 年金の特別催告状に関するよくある質問

Q. 国民年金は時効で消滅する?

国民年金は支払い期限から2年が経つと、時効によって納めることができなくなります。しかし、時効期間は督促状が届くとリセットされます。そのため、状況によっては支払い期限から2年経過していても、時効が完成していないケースもあります。

また、年金の未納状況はしっかりと管理されているため、簡単に消滅時効が完成することは期待できません。

Q. 専業主婦にも国民年金の強制徴収が行われる?

国民年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫)は、配偶者が保険料を支払う仕組みであり、直接強制徴収の対象とはなりません。ただし、配偶者が保険料を滞納していると、連帯納付義務者として影響を受ける可能性があります。

Q. 国民年金の未納を続けていたら、いつ差し押さえられる?

個別の事情に大きく左右されるため、いつ差し押さえられるかは何とも言えません。もっとも、おおむね1年から2年程度放置すると、差し押さえの可能性が高まる傾向にあります。

Q. 年金の特別催告状は何回まで届く?特別催告状が届いた次には何がある?

特別催告状は複数回送付されることがあり、対象者によって滞納している期間が長いとその分、送付の回数も増えるので、具体的に何回まで届くかは決まっていません。

特別催告状が届いた次には、最終催告状や督促状、差押予告通知書などを経て、差し押さえへと進みます。

Q. 年金の滞納で家族の財産も差し押さえの対象になる?

年金保険料の滞納では、基本的に本人名義の財産だけが差し押さえの対象となります。ただし、連帯納付義務者の財産は、差し押さえの対象となり得ます。

9. まとめ 特別催告状が届いた場合は無視をせず対応する

年金の特別催告状は、年金保険料を滞納した際に届く、支払いを催促する書類です。特別催告状を放置していると、最終的には財産を差し押さえられる可能性があります。

支払いが難しいときは、役所の担当窓口に分割払いなどの相談をすることも可能です。特別催告状が届いたら放置をせずに、すぐに相談しましょう。

借金が原因で経済的に苦しい場合には、債務整理という手段もあります。専門家のアドバイスも得ながら、借金問題の解決を図りましょう。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す