目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 督促状(とくそくじょう)を無視したら違法?

督促状は、借金などの債務の支払いを求める書面です。支払期限を過ぎても債務が支払われない場合に、債権者(=支払いを求める権利がある人)が債務者(=支払う義務を負う人)に対して督促状を送付します。

督促状が送られてくる時点で、すでに「債務不履行(=義務を果たしていないこと)」という違法状態になっている可能性が高いです。債務不履行を放置すると、最終的に財産を差し押さえられるなどの不利益が生じます。

督促状が届いたら、無視することなく速やかに対応しましょう。

2. 督促状を無視したら起こること|放置するリスクは?

督促状を無視すると、以下のようなリスクが生じてしまいます。

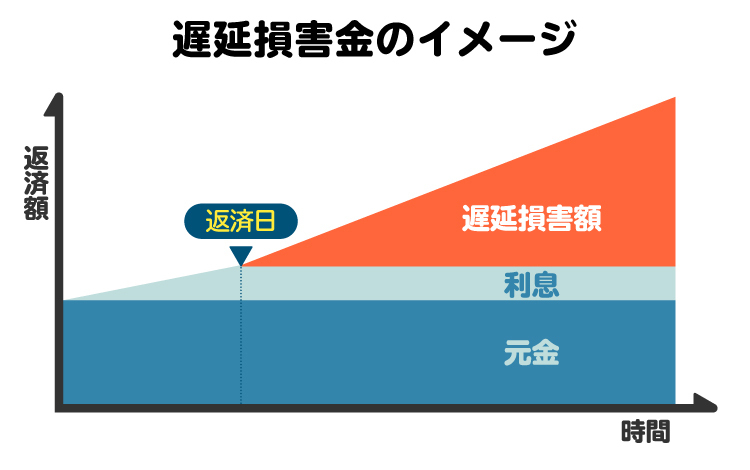

2-1. 遅延損害金が発生する

借金など支払いが遅れると、遅れた日数に応じて遅延損害金が発生します。遅延損害金の利率は契約の定めによりますが、銀行や貸金業者からの借金については年14.6%とされているケースが多いです。遅延損害金が発生する期間が長くなるほど、最終的な返済額も増えてしまうため注意が必要です。

2-2. さらに督促状や催告書が届く

督促状を無視していると、貸主からさらに督促状や催告書が届くことがあります。書面の内容はだんだん厳しくなり、取り立てによるストレスもいっそう大きなものとなるでしょう。特に「催告書」が届いた場合は、裁判などの法的手続きへ移行する一歩手前の段階です。速やかに支払うなどの対応が求められます。

2-3. 連帯保証人が請求を受ける

督促を受けている債務を家族などが連帯保証している場合は、その家族に対しても請求が行われてしまいます。連帯保証人も債務を支払えない場合は、本人とともに自己破産へ追い込まれてしまいかねません。

連帯保証人に迷惑をかけたくないなら、督促状を無視せず対応する必要があります。

2-4. 信用情報に傷がつく

借金やクレジットカード料金などの滞納が2~3カ月以上続くと、その事実が個人信用情報機関に「異動情報」として登録されます。

「異動情報」とは、本人の信用にネガティブな影響を与える情報です。異動情報が登録されることは、俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれています。ブラックリスト入りしている期間は、原則としてローンやクレジットカードの利用などができなくなります。

債務の滞納によって信用情報に傷が付くと、日常生活に支障が生じることがあるので十分注意してください。

2-5. 一括払いの請求を受ける

借金などは分割返済(分割払い)とされるケースが多いですが、毎月の支払いを滞納すると、将来分まで含めた一括返済を請求されます。多額の借金を一括で支払うことは難しいので、ほとんどのケースでは自己破産を余儀なくされます。一括請求を受ける前に、督促状を無視せず適切に対処しましょう。

2-6. 裁判所から通知が来る

滞納状態の借金がいつまでも支払われないと、貸主は法的措置を講じる可能性があります。具体的には、「支払督促」の申立てや「訴訟」の提起が行われ、裁判所から書面(支払督促や訴状)が届くことがあります。

・支払督促:裁判所が債務者に対して、お金を支払うよう求める手続き

・訴訟:お金を支払う義務があるかどうかを裁判所が判断する手続き

支払督促や訴状が届いても無視していると、お金を支払う義務が確定し、強制執行ができる状態になってしまいます。

2-7. 強制執行によって財産が差し押さえられる

支払督促や訴訟の判決が確定した場合などには、債権者は裁判所に強制執行を申し立てることができます。強制執行とは、借主の財産を差し押さえてお金に換え、貸主への支払いに充てる手続きです。

給与や預貯金などが差し押さえられると、生活に大きな影響が出てしまいます。督促状を無視し続けると財産を失ってしまうので、そうなる前に適切な対処をしましょう。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

3. 【ケース別】督促状を無視した場合に取られる手段

督促状を無視した場合に、貸主(債権者)がどのような方法で回収を試みるかは、借金(債務)の種類によって異なります。

3-1. 金融機関やカード会社などの場合|裁判所を通じて支払いを求めてくる

銀行や消費者金融、カード会社などの民間事業者は、未払いの債務について強制執行を申し立てるに当たり、原則として裁判手続きを経る必要があります。具体的な方法としては前述のとおり、支払督促の申立てや訴訟の提起が挙げられます。

支払督促については、仮執行宣言が付される前後で各2週間の異議申立てが認められています。訴訟については、数カ月程度の期間を要するのが一般的です。

債務者にとっては多少の時間的猶予がありますが、支払義務(判決のようなもの)が確定すればすぐに強制執行へ移行するので、迅速な対応が求められます。

3-2. 公正証書を作成している場合|裁判なしで強制執行が行われる

公正証書とは、公証人という専門家が作成する公文書です。例えば、借金の返済について公正証書を作っていて、「支払いが滞ったらすぐに強制執行できる」と書かれていれば、裁判や支払督促をしなくても、いきなり財産を差し押さえられる可能性があります。

公正証書があると、滞納しただけで強制執行を受けるリスクがあることを覚えておきましょう。

3-3. 税金や社会保険料の場合|裁判を経ずに財産を差し押さえられる

税金や国民健康保険料、国民年金保険料を滞納すると、裁判をしなくてもすぐに財産を差し押さえられることがあります。法律では、税務署や年金事務所が「督促状」を送ってから10日が過ぎると財産が差し押さえられることになっています。

対応が遅れるとすぐに差し押さえのリスクが生じるため、督促状が届いたら早めに支払うか、窓口で相談しましょう。なお、税金や国民健康保険料、国民年金保険料の支払いは債務整理では減額や免除ができません。

3-4. 保証人がいる場合|法的措置の前に保証人に対して請求される

借金に保証人がいる場合、返済が滞ると、貸主はまず保証人に請求するのが一般的です。保証人が代わりに支払えば、裁判などに進まずに解決します。しかし、保証人も払えない場合は、借主と保証人の両方に対して訴訟を起こされる可能性があります。

大切な人に迷惑をかけないためにも、督促が届いたら放置せず、早めに対応することが大切です。

3-5. 担保権を設定している場合|担保物の競売などによって債権回収が行われる

借金に担保(例えば家や車など)がついている場合、返済を滞納すると、担保を売って借金を回収されることがあります。不動産なら「競売」にかけられるのが一般的です。

売ったお金は借金の返済に充てられ、余りがあれば戻ってきますが、足りない場合は残りの借金を支払う必要があります。

4. 督促状が届いたときの正しい対処法

借金などの督促状が届いたら、無視するのではなく、以下のような対処を早急に検討しましょう。

4-1. 督促状が本物か確認する

まずは、届いた督促状が本物かどうかを確認しましょう。架空請求の可能性もあるので、本当に支払う義務があるのかどうかをきちんとチェックすべきです。

督促状には、支払義務の根拠(理由)が記載されているはずなので、その内容に心当たりがあるかどうかを確認しましょう。心当たりがない場合や、支払義務の根拠の記載がない場合は、詐欺の可能性があるので消費生活センターなどへご相談ください。

4-2. 時効を確認する

長期間にわたって支払っていない借金(債務)の督促状が届いたら、時効が完成していないかどうかを確認しましょう。時効期間が経過していれば、時効を援用して債務の支払いを免れることができます。2020年4月1日以降に発生した債務は、以下のいずれかの期間が経過すると時効によって消滅します。

・債権者が権利を行使できることを知ったときから5年

・権利を行使できるときから10年

2020年3月31日以前に発生した債務は、権利を行使できるときから10年が経過すると時効によって消滅します。

ただし、時効期間が経過していても、不適切な対応をすると支払義務が残ってしまうおそれがあります。時効を援用する際には、弁護士のサポートを受けながら対応しましょう。

4-3. 支払期限を確認して、支払えるかどうか検討する

督促状に記載された借金(債務)を支払う義務がある場合は、支払期限を確認して、実際に支払えるかどうかを検討しましょう。収入と生活に必要な費用などを照らし合わせて、債務の支払いに充てられる金額を計算します。その金額をもって債務を支払えるなら、早急に支払いましょう。もし支払いが難しいなら、債務整理を検討すべきです。

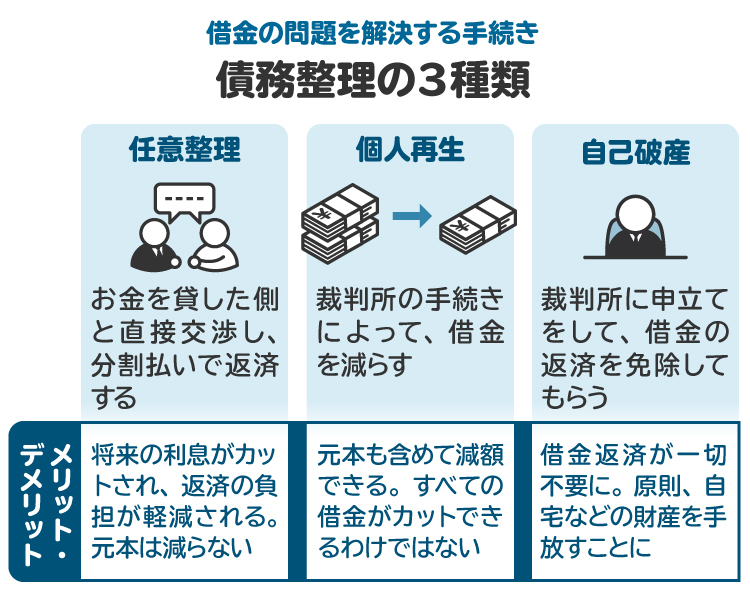

4-4. 債務整理を行う

督促状記載の借金(債務)を支払えないときは、債務整理を行いましょう。債務整理は、貸主との交渉や裁判所の決定により、借金の減額や免除を認めてもらう手続きです。

弁護士を通じて適切な方法で債務整理を行えば、債務の滞納状態を根本的に解決することができます。訴訟や強制執行などに発展する前に、債務整理について弁護士にご相談ください。

5. 督促状が届くのを止める方法

督促状が頻繁に届いてストレスを感じている場合は、督促を止めさせるために以下の方法を検討しましょう。ただし、税金や社会保険料についてはこれらの方法が使えないので、税務署や年金事務所の窓口へ行って猶予制度などについてご相談ください。

5-1. 債権者(送り主)と支払い猶予などの交渉をする

督促状で請求されている債務をすぐに支払えないなら、送り主である債権者に連絡をして、支払い猶予などの交渉を行いましょう。経済的に苦しい状況を伝えれば、支払いを待ってもらえることがあります。

5-2. 弁護士に債務整理を依頼する

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士が各債権者に対して受任通知を発送します。受任通知を受け取った債権者は、借主本人ではなく弁護士宛に連絡してくるようになるので、督促状の送付も止まります。督促が止まっている間に、債務整理の方法や生活を再建する方法などを検討しましょう。

5-3. 時効を援用する

借金にも「時効」があり、一定の期間が過ぎると返済しなくてよくなります。もし、督促状に書かれた借金について時効が完成していれば、「時効の援用」という手続きで督促を止められることがあります。ただし、時効の判断や手続きには注意が必要なので、弁護士に相談しながら進めるのが安心です。

6. 督促状について弁護士に相談するメリット

督促状が届いてどうすればよいか分からない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士なら、架空請求かどうかを見極めたり、支払うべきか、債務整理や時効の援用を使うべきかを見極めたりなど、あなたに合った対応をアドバイスしてくれます。難しい手続きもすべて任せられるので安心です。

7. 督促状の無視に関するよくある質問

Q. 督促状には法的効力がある?

督促状には、借金の時効の完成を6カ月間猶予する効果がありますが、それだけで財産を差し押さえられることはありません。ただし、督促状の内容が正しければ、訴訟などを経て強制執行が行われることもあります。借金を払えないときは、早めに弁護士に相談しましょう。

Q. 支払期限切れの督促状は無視してよい?

督促状の支払期限が過ぎても、借金がなくなるわけではありません。無視を続けると、裁判や強制執行に発展する可能性があります。すぐに支払えない場合でも、放置せずに弁護士に相談し、適切な対処をとることが大切です。

Q. 督促状は何回まで無視できる?

督促状は、届いたのが初めてでも無視してよいものではありません。基本的には、督促状が届いたらすぐに支払う必要があります。

督促状を繰り返し無視していると、裁判を起こされたり、財産を差し押さえられたりする可能性が高くなります。支払えない場合は、債務整理などの方法を早めに検討しましょう。

Q. 督促状を無視していたら裁判(訴訟)を起こされた。欠席してもいい?

裁判期日への呼び出しを無視して欠席すると、相手の主張どおりの判決が言い渡されます。そして、判決が確定すると財産を差し押さえられるおそれがあります。訴状が届いたら、そのまま放置せずに、早めに弁護士に相談して対応しましょう。

Q. 家族に届いた督促状を自分が代わりに払ってもいい?

債権者の意思に反していなければ、家族が代わりに支払っても大丈夫です。支払いによって差し押さえなどのリスクを防ぐこともできます。ただし、また滞納を繰り返さないように、家族とお金の使い方について話し合い、協力して再発防止を図りましょう。

8. まとめ 督促状は無視せず、支払えないなら弁護士に相談するのがおすすめ

督促状が届いたら、無視するのは危険です。そのままにしていると、支払督促や訴訟などの裁判手続きが進み、最終的に財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。また、税金や社会保険料を滞納している場合は、裁判をせずにすぐ差し押さえられることもあるので注意が必要です。

督促状に書かれている内容が正しく、すぐに支払いができないときは、債務整理などの方法で対応することを検討しましょう。正しい方法で債務整理を進めることで、借金問題を無理なく解決できる可能性があります。

弁護士に相談すれば、あなたの状況に合った対応をアドバイスしてもらえます。借金の返済が難しく、どうすればよいかわからないときは、一人で悩まず、早めに弁護士へ相談することが大切です。

(記事は2025年4月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す