目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 予納金とは?

「予納金(よのうきん)」とは、自己破産や個人再生の手続きに要する費用に充てるため、申立人が裁判所などへ支払うお金です。

1-1. 予納金の目的

予納金は、自己破産や個人再生の手続きに必要な費用に充てられます。主な使途は、銀行や消費者金融といった債権者(お金を貸した側)に対する郵便物の送付、国の法令や公示事項を掲載する「官報」への公告、破産管財人や個人再生委員の報酬などです。

自己破産や個人再生を申し立てる際には、予納金の納付が義務づけられています。予納金を納付しなければ、申立てが棄却されてしまいます。

1-2. 予納金の納付が必要な債務整理手続き|自己破産と民事再生(個人再生)

予納金の納付が必要になるのは、主に「自己破産」や「民事再生(個人再生)」を申し立てる場合です(会社更生でも予納金が必要ですが、大企業向けの手続きであるため割愛します)。

「自己破産」は、借金などの債務について支払い義務が免除される手続きです。一定額を超える財産は処分されますが、借金などがゼロになります。

「民事再生」は、借金などの債務を減額する手続きです。裁判手続きを通じて定められる再生計画に従い、借金などが減額されます。債務総額が5000万円以下である個人は、民事再生の一類型である「個人再生」を利用できます。個人再生では、住宅ローンが残っている持ち家の処分を回避できる制度が設けられています。

自己破産と民事再生は、いずれも裁判所に対して申し立てます。申立てにあたっては、裁判所が定める額の予納金を納付しなければなりません。

2. 予納金の内訳|自己破産、個人再生

自己破産と個人再生の予納金に含まれる費用は、以下のとおりです。

自己破産 (個人) | 自己破産 (法人) | 個人再生 | |

|---|---|---|---|

申立手数料 | 1500円 | 1000円 | 1万円 |

郵便料 (郵便切手) | 4950円 | 4950円 | 2320円+140円×2枚×再生債権者数 |

官報公告費用 | <同時廃止事件> 1万1859円 (1万2000円) 1万8543円 (1万9000円) | <同時廃止事件> 1万1859円 (1万2000円) 1万4786円 (1万5000円) | 1万3744円 (1万4000円) |

破産管財人の 報酬 | <弁護士による代理申立て> 20万円~ 50万円~ | <弁護士による代理申立て> 20万円~ 70万円~ | - |

個人再生委員の 報酬 | - | - | <弁護士による代理申立て> 15万円 25万円 |

合計 | 22万円程度~ | 22万円程度~ | 18万円程度~ |

続いて、各費用の概要と、東京地方裁判所における金額を紹介します。なお、金額などは裁判所によって異なる場合があります。

2-1. 申立手数料

申立手数料は、自己破産と個人再生の申立書に収入印紙を貼付するかたちで納付します。

申立手数料の額 | |

|---|---|

個人の自己破産 ・免責申立て | 1500円 |

法人の 自己破産申立て | 1000円 |

個人再生申立て | 1万円 |

2-2. 郵便料(郵便切手)

自己破産や個人再生の手続きでは、裁判所から債権者などに対して郵便物を送付する機会があります。その費用として、申立時に郵便料を納付しなければなりません。

郵便料の納付は、金銭または郵便切手で行います。郵便切手の場合は券種の内訳が指定されているため、その内訳のとおりに納付しなければなりません。

郵便料(郵便切手)の額と内訳 | |

|---|---|

個人の自己破産・免責申立て 法人の自己破産申立て | 4950円 ※内訳は以下のとおり 500円×4枚 180円×1枚 110円×22枚 50円×4枚 10円×15枚 |

個人再生申立て | ①1990円 ※内訳は以下のとおり 140円×6枚 110円×5枚 20円×20枚 10円×20枚

|

2-3. 官報公告費用

自己破産や個人再生を申し立てると、その事実が政府の機関紙である「官報」に公告されます。申立てにあたっては、官報公告を掲載するための費用を納付しなければなりません。

官報公告費用の額 | |

|---|---|

個人の 自己破産・免責申立て 法人の 自己破産申立て | ①同時廃止の場合 1万1859円 ※中目黒庁舎(ビジネス・コート)の 窓口で現金納付する場合は1万2000円 1万4786円 ※中目黒庁舎(ビジネス・コート)の 窓口で現金納付する場合は1万5000円

1万8543円 ※中目黒庁舎(ビジネス・コート)の 窓口で現金納付する場合は1万9000円 |

個人再生申立て | 1万3744円 ※中目黒庁舎(ビジネス・コート)の 窓口で現金納付する場合は1万4000円 |

2-4. 破産管財人の報酬(自己破産の管財事件のみ)

自己破産の申立てをすると、裁判所の判断で「同時廃止事件」または「管財事件」のいずれかに振り分けられます。

【同時廃止事件】

破産手続開始の決定と同時に、破産手続きが廃止(終了)される手続きです。管財事件と比べて手間がかからず、短期間で終了します。破産管財人が選任されないため、破産管財人への報酬は発生しません。

【管財事件】

裁判所によって選任された破産管財人が、財産の処分や債権者への配当などを行います。

申立人が一定以上の財産を所有している場合や、事業を営んでいた場合などには、高確率で管財事件に振り分けられます。管財事件の場合は、破産管財人の報酬を予納金として支払わなければなりません。

弁護士が代理人として申立てを行うか、本人が申立てを行うかによって、破産管財人の報酬に充てられる予納金の額が異なります。それぞれの概要は次のとおりです。

①弁護士による代理申立ての場合

弁護士が代理人として破産申立てを行う場合、破産管財人の報酬に充てられる予納金は「引継予納金」と呼ばれています。東京地方裁判所では引継予納金の最低額が20万円とされており、破産管財人の業務量などに応じて増額されることがあります。

引継予納金は、申立代理人である弁護士が、破産管財人の開設した指定の口座に振り込むのが一般的です。したがって、破産申立ての段階で弁護士に引継予納金を預ける必要があります。

②本人申立ての場合

弁護士に依頼せず本人が破産申立てを行う場合は、申立ての時点で裁判所に以下の金額の予納金を納付する必要があります。

負債総額 | 法人破産(本人申立て)の 予納金額 | 個人破産(本人申立て)の 予納金額 |

|---|---|---|

5000万円未満 | 70万円 | 50万円 |

5000万円以上 1億円未満 | 100万円 | 80万円 |

1億円以上 5億円未満 | 200万円 | 150万円 |

5億円以上 10億円未満 | 300万円 | 250万円 |

10億円以上 50億円未満 | 400万円 | 400万円 |

50億円以上 100億円未満 | 500万円 | 500万円 |

100億円以上 | 700万円~ | 700万円~ |

本人申立ての場合は、代理人弁護士による事前の整理作業が行われていないため、破産管財人の業務が煩雑になる傾向にあります。したがって、破産管財人の報酬に充てられる予納金が高額に設定されています。

2-5. 個人再生委員の報酬(個人再生のみ)

個人再生の申立てを受けた裁判所は、必要があると認めるときは個人再生委員を選任することができます。個人再生委員は、債務者(お金を借りている人)の財産や収入の調査、再生債権の評価に関する裁判所の補助、および再生計画案の作成に関する債務者への勧告を行います。

個人再生委員が選任される場合は、その報酬に充てる予納金を支払わなければなりません。

東京地方裁判所では、すべての個人再生事件について個人再生委員を選任する運用がなされています。その報酬額は以下のとおりです。

個人再生委員の報酬額 | |

|---|---|

弁護士による代理申立て | 15万円 |

本人申立て | 25万円 |

3. 予納金の納付方法は? いつ払う?

自己破産や個人再生の予納金の納付方法は、以下のとおりです。金銭で納付する場合は窓口での現金払いが原則ですが、電子納付が認められる場合もあります。

納付方法 | |

|---|---|

申立手数料 | 収入印紙(申立書に貼付) |

郵便料 | 金銭または郵便切手 |

官報公告費用 破産管財人の報酬 個人再生委員の報酬 | 金銭 |

予納金は原則として、申立てを行う際に裁判所へ支払います。

ただし、弁護士が代理人として自己破産を申し立てる場合の引継予納金(主に破産管財人の報酬に充てられるもの)は、破産管財人の選任後、代理人弁護士から破産管財人へ支払うことになります。したがって、申立人としては申立ての段階で代理人弁護士に引継予納金を預けておく必要があります。

個人再生委員の報酬の支払方法は裁判所によって異なります。東京地裁では、個人再生委員の報酬額を「分割予納金」として、毎月決められた期日までに納付させる運用を行っています。これは、再生手続きの終了後に、減額された債務をきちんと支払っていけるかどうかをテストするためです。これを「履行テスト」と言います。

1回あたりの分割予納金の額は、再生手続きの終了後に行う債務の支払い額と同額です。おおむね月1回のペースで、6回に分けて分割予納金を納付します。

4. 予納金が戻ってくることはある?

自己破産や個人再生の申立てが棄却された場合は、納付済みの予納金の一部が返還されることがあります。

一方、破産手続開始の決定または再生手続開始の決定がなされた場合は、原則として予納金は戻ってきません。

ただし、個人再生について、支払った分割予納金の額が個人再生委員の報酬額を超える場合は、再生計画が認可されたあとに差額が返還されます。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

5. 予納金を払わないとどうなる?

予納金の納付は、破産手続開始の決定および再生手続開始の決定の要件とされています。

したがって、予納金を納付することができないと、自己破産や個人再生の申立てが退けられてしまいます。

6. 予納金を払えないときの対処法

自己破産や個人再生の予納金が払えないときは、以下の方法を検討しましょう。

財産を売却する

弁護士の受任通知によって債務の支払いを止める

法テラスを利用する

6-1. 財産を売却する

予納金を捻出するためには、手元にある財産を売却することが一つの方法です。車や貴金属類など、まとまった金額で売れる物があれば、売却を検討してみましょう。

ただし、財産を不当に安い価格で売却すると、自己破産や個人再生の手続き中に指摘を受け、深刻なトラブルに発展するおそれがあります。財産を売却する場合は、市場価格に近い適正額を設定することが大切です。

6-2. 弁護士の受任通知によって債務の支払いを止める

借金などの支払いを続けている状態では、予納金を捻出するのは大変です。

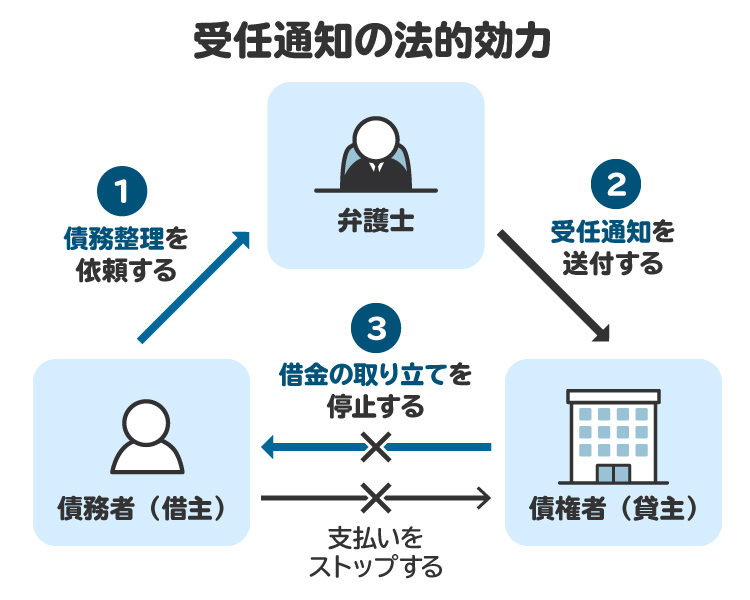

自己破産や個人再生の申立てを弁護士に依頼すれば、弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。受任通知が債権者に届くと、債権者からの取り立てが止まり、支払いも一時的に止めることができます。

借金などの債務の支払いが止まっている間に、返済に充てていたお金を貯めていき、予納金を準備しましょう。

#関連記事モジュール

受任通知とは 取り立てを止める効力を弁護士が解説

6-3. 法テラスを利用する

収入と資産が一定水準以下であれば、「日本司法支援センター 法テラス」を通じて弁護士に相談や依頼をすることができます。1回あたり30分の無料相談を3回まで利用できるほか、弁護士費用を立て替えてもらえます。

ただし、法テラスの窓口で利用を申し込むと、弁護士を自分で選ぶことができません。

自分で弁護士を選びたい場合は法テラスと契約している弁護士を探して、その弁護士を通じて法テラスの利用を申し込みましょう。

7. 自己破産や個人再生の弁護士費用

自己破産や個人再生を依頼する際の標準的な弁護士費用の額は、以下のとおりです。借金などの債務が多額に及ぶ場合や、事務処理が複雑な場合などには、弁護士費用が高額となる傾向にあります。

弁護士費用の目安額 | |

|---|---|

自己破産 | <事業者(法人を含む)の場合> 100万円~ 40万円~ |

個人再生 | 40万円~ |

実際の弁護士費用の額は、依頼先の弁護士によって異なります。正式に依頼する前に、必ず見積もりを提示してもらいましょう。

8. 予納金に関してよくある質問

Q. 予納金は分割払いできる?

自己破産や個人再生の予納金は、申立時に一括で支払う必要があります。分割払いは認められません。

ただし、弁護士が代理人として自己破産を申し立てる場合に破産管財人へ支払う引継予納金は、裁判所によっては4回から5回程度の分割払いが認められることがあります。

また、個人再生委員の報酬に充てる予納金は、裁判所によっては「履行テスト」というかたちで分割払いとしているところがあります。

Q. 予納金に消費税はかかる?

自己破産や個人再生の予納金に消費税はかかりません。

9. まとめ 弁護士からは予納金の捻出方法についてもアドバイスを受けられる

自己破産や個人再生を申し立てる際には、予納金を納付する必要があります。予納金は、銀行や消費者金融といった債権者に対する郵便物の送付、官報への公告、破産管財人や個人再生委員の報酬などに用いられます。

予納金の相場は自己破産の場合で22万円程度から、個人再生の場合で18万円程度からです。支払えないときは、財産を売却する、弁護士の受任通知によって借金の支払いを止める、弁護士費用を立て替えてもらえる法テラスを利用するといった選択肢が考えられます。

「債務整理のとびら」には、自己破産や個人再生を取り扱う弁護士が多数登録されています。予納金の捻出方法についてもアドバイスを受けられるので、借金の返済が苦しい場合は早めに弁護士へご相談ください。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す