目 次

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

債務整理に強い

弁護士・司法書士を探す

1. 債務整理の弁護士費用の相場と内訳

債務整理の弁護士費用に規制はなく、法律事務所は独自の報酬基準を定めています。債務整理の事件では、相談料や着手金、報酬金といった弁護士費用のほか、実費がかかります。法律事務所や事案によっては、報酬金が発生しないケースもあります。

任意整理や個人再生、自己破産にかかる弁護士費用の一般的な費用は、以下の表に記載の水準であることが多いです。

| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |

|---|---|---|---|---|

相談料 | 5000円~6000円程度/30分(無料相談もあり) | |||

着手金 | 債権者1件あたり 2万円~4万円 | 30万円~50万円 | 30万円~50万円 | |

報酬金 | 基本報酬 | 債権者1件あたり 2万円程度 | 原則、報酬金の設定はなし ※過払い金を回収した場合は、 回収額の20%~25% | |

成功報酬 (歩合報酬) | 過払い金の場合は 回収額の20%~25% | |||

相談料は、30分5000円から6000円(税別)が相場です。なかには、債務整理の事件に関しては、初回の相談料を無料としている法律事務所もあります。

着手金は、任意整理や個人再生、自己破産のどの手続きでも必要となる費用です。原則として、弁護士に手続きを委任する時点で全額を支払う必要があります。

報酬金は、手続きの種類や過払い金の請求の有無によって、必要になるケースとそうでないケースがあります。報酬金の発生事由が生じたタイミングで、委任契約の内容に従って支払うことになります。

以下では、弁護士である筆者が受任する場合を想定しながら、債務整理にかかる弁護士費用について説明します。なお、それぞれの金額には消費税を含んでいません。

1-1. 任意整理の弁護士費用|1社あたり2万~3万円(着手金)+減額金額10%(報奨金)

筆者は、消費者金融や銀行などの債権者(お金を貸している側)との交渉の結果、支払総額を減額できた場合は、減額できた金額の10%を報酬金とすると定める一方で、和解の成立に対する報酬金は定めていません。着手金については、債権者数にもよりますが、1社あたり2万円から3万円とするケースが多いです。

1-2. 個人再生の弁護士費用|着手金は35万~40万円が目安

筆者は、個人再生手続きにおいて再生計画が認可された場合などに報酬金が発生する旨の定めは置いていません。着手金については、35万円を目安としています。債権者数が多く、再生計画の策定に時間を要する事情がある場合や、住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を活用する場合は、40万円を目安としています。

1-3. 自己破産の弁護士費用|着手金は30万円程度が多い

自己破産については、着手金の金額を30万円とするケースが多いです。個人事業を営んでいる人の自己破産や、自己破産を申し立てた場合に破産管財人が選任されると見込まれる事案では、40万円以上の金額を提示するケースもあります。

筆者は、自己破産の事案では、報酬金を定めていません。借金を含む債務の支払い義務の免除(免責)を認める「免責許可決定」が出た場合に報酬金が発生すると定める法律事務所もあるようですが、事例としては多くないように感じます。

免責許可決定に対して報酬金が発生すると想定される事案としては、次のようなケースが考えられます。

相談者の資力の問題から、着手金の金額を30万円以下に減額していた場合

免責が認められない理由(免責不許可事由)が重大であり、免責を得るためには弁護士の相当な労力が必要と見込まれる場合

1-4. 過払い金請求をする場合の弁護士費用|回収金額の20%~25%

債務整理事件では、調査の過程で、消費者金融などに過払い金があることが判明するケースもあります。この場合、筆者は依頼者に説明をしたうえで、追加着手金なしで手続きの一環として過払い金の返還交渉を行います。その結果、交渉で解決した場合は回収した金額の20%、訴訟により解決した場合は25%を報酬金として請求するケースが多いです。

2. 債務整理について、弁護士費用以外にかかる費用は?

弁護士に支払う費用(報酬)以外には、郵便費用などの実費が必要になります。個人再生や自己破産を申し立てる場合は、裁判所に納める予納金や郵便費用などの費用も必要です。以下では、手続きごとに必要になる弁護士費用以外の費用について解説します。

2-1. 任意整理|5000円~1万円ほど

任意整理では、主に債権者や依頼者への郵便費用以外の実費はかからない場合が多く、5000円から1万円ほどの費用があれば十分足りるケースが多いです。裁判所外で行う手続きであるため、裁判所に納める費用も必要ありません。

ただし、法律事務所が依頼者からお金を預かり、依頼者に代わって毎月の返済を行う場合は、振込手数料とは別に毎月1000円から2000円ほどの費用がかかる場合があります。筆者の場合は、原則として毎月の支払いを依頼者にお願いしているため、この費用は請求していません。

2-2. 個人再生|20万円程度~

個人再生を裁判所に申し立てる場合は、郵便費用や交通費などの実費のほか、裁判所に納める費用として、申立手数料1万円のほか、官報公告費1万4000円前後(裁判所によって金額が異なります)、郵便費用が必要になります。

さらに、個人再生委員が選任される場合は、個人再生委員の費用として、裁判所が定める金額をあらかじめ納める必要があります。これを予納金と言い、裁判所によって金額が異なるものの、一般的に15万円以上の金額が設定されています。

また、個人再生委員の選任に関する運用も、裁判所によって異なります。大阪地方裁判所では個人再生委員が選任されるケースは少数であるのに対し、東京地方裁判所本庁では、全件で個人再生委員が選任されています。個人再生のために裁判所に納付する費用は、弁護士に直接確認したほうが安心です。

費用の種類 | 金額 |

|---|---|

申立手数料 | 1万円 |

郵便費用 | 数千円程度 |

官報広告費 | 1万4000円前後 |

予納金 | 15万円以上(裁判所が定める金額) |

これらの費用に加え、任意整理の場合と同様に、再生計画に基づく返済を法律事務所が依頼者に代わって行う場合は、振込手数料とは別に毎月1000円から2000円ほどの費用がかかるケースがあります。

2-3. 自己破産|管財事件なら20万円程度~、同時廃止事件なら2万円程度

自己破産を裁判所に申し立てる場合は、郵便費用や交通費などの実費のほか、裁判所に納める費用として、申立手数料1500円および郵便費用が必要になります。自己破産申立事件の場合は、裁判所が破産管財人を選任するかどうかで、費用が異なるため、ケースに分けて説明します。

【破産管財人が選任される場合(管財事件)】

破産管財人とは、自己破産をする債務者(お金を借りている人)の財産を管理・処分し、債権者に分配する役割を担う人です。破産管財人への報酬などに相当する額として、最低予納金額である20万円ほどの金額を予納する必要があります。破産者が個人事業主である場合や免責不許可事由があり破産管財人による相当な調査が必要であると見込まれる場合は、20万円以上の額を予納金として納付するよう裁判所から指示される場合があります。

また、官報公告費は裁判所ごとに異なりますが、1万5000円から2万円ほどが必要です。

【破産管財人が選任されない場合(同時廃止事件)】

官報公告費は、裁判所ごとに異なりますが、1万2000円ほどが必要になります。管財事件とは異なり、破産管財人が選ばれないため、破産管財人費用相当額を納付する必要はありません。

費用の種類 | 管財事件 | 同時廃止事件 |

|---|---|---|

申立手数料 | 1500円 | 1500円 |

郵便費用 | 数千円程度 | 数千円程度 |

官報広告費 | 1万5000円~2万円 | 1万2000円程度 |

予納金 | 20万円~ | なし |

3. 債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法は?

債務整理の弁護士費用のうち着手金と事件処理のために必要な郵便費用の実費は、原則として、委任時に支払う必要があります。また、個人再生や自己破産を申し立てる場合は、その申立てまでに、裁判所に納付する費用を準備しなければなりません。したがって、自己破産を申し立てる場合は、同時廃止事件であっても総額35万円から40万円ほど、管財事件の場合は総額55万円から60万円ほどの費用が必要になります。

これら債務整理にかかる費用を支払うのが難しい場合の対処法を紹介します。

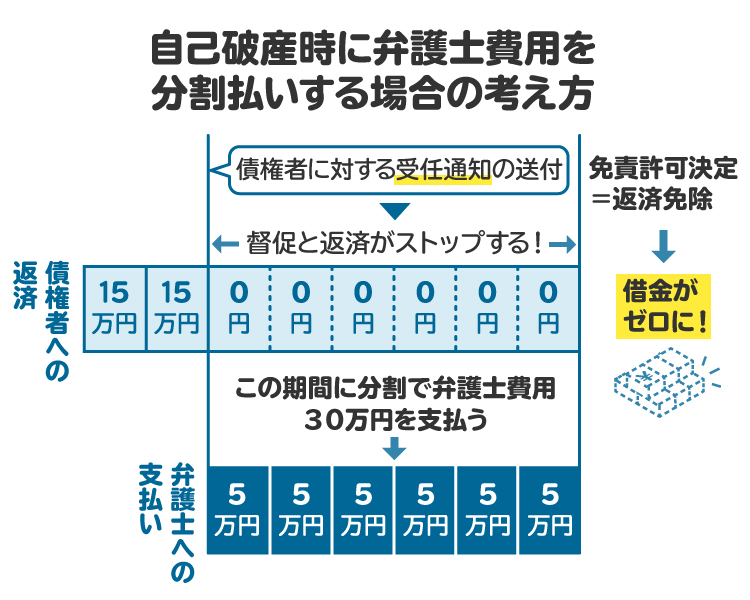

3-1. 受任通知で返済が止まっている期間を利用して費用を工面する

弁護士は債務整理事件を受任すると、その旨を通知する書面を債権者に対して送付します。これを受任通知と言います。受任通知を受け取った債権者は、原則として依頼者に対して直接の取り立てができなくなります。また、返済も一時的に停止します。これにより、依頼者である債務者(お金を借りた人)は一定期間、債権者への返済に充てていたお金を積み立て、弁護士費用を工面できます。

ただし、受任通知の送付後は、弁護士は債権者に対して手続きの進捗状況などを説明する必要があるため、弁護士費用の全額を準備できるまでずっと手続きを止めておくことはできません。筆者の実務上の感覚では、弁護士費用の積み立てに充てられる期間は、受任通知の発送後6カ月程度ではないかと思います。

なお、この方法の場合、委任する弁護士との間で、弁護士費用の分割払いについて交渉することになります。弁護士も相談者の窮状を理解しているため、分割払いに応じてくれる可能性は十分にあります。

3-2. 親族などに援助を申し入れる

親族に秘密で債務整理を進めたいと希望する人は多いでしょう。

しかし、債務整理の手続きを行えなかった場合は、次第に債権者への返済が滞ります。その結果、訴訟を起こされたり、場合によっては給与などが差し押さえられたりするリスクも出てきます。

早めに弁護士の手を借りて対応することで、早期の経済的更生につながるケースもあるので、親族らに相談して、弁護士費用などを援助してもらうことを検討したほうがよいと思います。

筆者が担当した事件では、両親から弁護士費用の援助を受け、自己破産を申し立てたケースがありました。また、筆者が破産管財人として関与していた事案でも、親族からの援助を受けて自己破産の申立てがされたケースがありました。

3-3. 法テラス(民事法律扶助制度)の利用を検討する

相談者の資産や収入が、一定の条件(資力要件)を満たす場合は、国によって設立された「日本司法支援センター 法テラス」の弁護士費用の立替制度を利用できます。この制度は、法テラスが相談者の代わりに弁護士費用などの全額を立て替えて受任弁護士に支払い、その後、相談者が法テラスに分割で返還していくものです。

法テラスが利用できる場合は、債務整理の弁護士費用などは、法テラスが定める金額となります。債権者数が10社以下の場合で、同時廃止手続きとして自己破産を申し立てた場合の弁護士費用は、15万5000円(消費税および郵便費用や収入印紙費用を含む)が目安となります。一般的な弁護士費用の相場と比べるとかなり低い金額で弁護士に委任できるほか、法テラスへの返還額も毎月5000円以上と、返済しやすい金額で対応してもらえます。

なお、すべての弁護士が法テラスと契約をしているわけではありません。法テラスの立替制度を利用できるかどうかは、あらかじめ弁護士に確認しておく必要があります。全国各地に法テラスの地方事務所が設置されており、無料相談が実施されています。予約が必要ですが、資力要件に該当するかどうかを含めて、一度相談に行ってみてもよいでしょう。

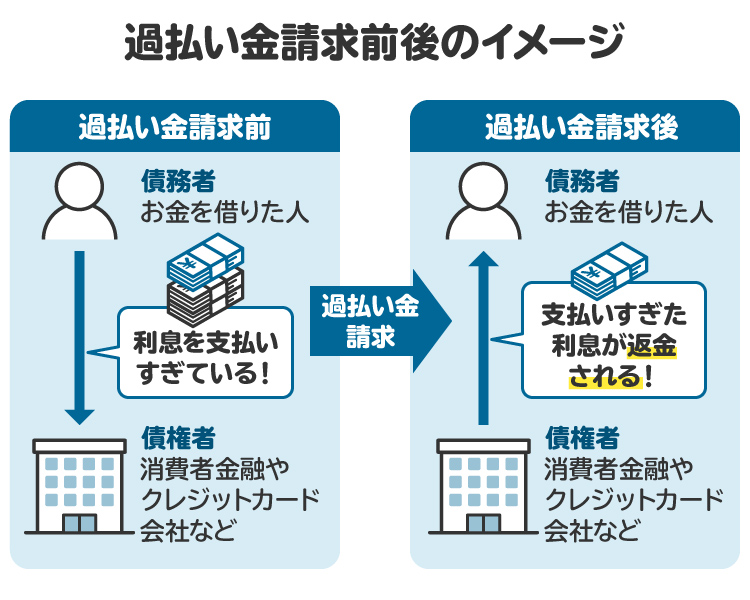

3-4. 過払い金の請求を行う

貸金業法の改正があった2010年6月17日以前に、消費者金融やクレジットカード会社のカードローンなどを利用しており、現在も返済を継続しているケースでは、過払い金が発生している可能性が高いです。このような場合は、過払い金請求を先に行うことで、回収した過払い金を債務整理の弁護士費用などに充てられます。

4. 債務整理の弁護士費用を安く抑える方法は?

債務整理の弁護士費用は、法律事務所ごとに異なります。そのため、相見積もりをとることで、複数の事務所の費用を比較検討でき、費用を抑えられる可能性があります。

筆者の経験上、個人再生や自己破産といった法的整理の場合は、弁護士費用に大きな差が生じることは少ない一方で、任意整理の場合は、債権者数に応じて費用が変わるケースが多く、金額の差が生じやすくなっています。

なお、見積もりを依頼する場合は、弁護士費用だけでなく、裁判所に予納する費用を含めた総額を示してもらうとよいでしょう。

弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

5. 弁護士に債務整理を依頼するメリット

弁護士費用は決して安くはありません。しかし、債務整理を弁護士に依頼することには次のようなメリットがあり、費用に見合った成果が得られる可能性は高いでしょう。

手続き選択の場面でアドバイスをもらえる

一時的に督促や返済を止められる

借金の減額や免除が認められやすくなる

債権者との交渉や裁判手続きを一任できる

手続き費用が安くなる場合がある

5-1. 手続き選択の場面でアドバイスをもらえる

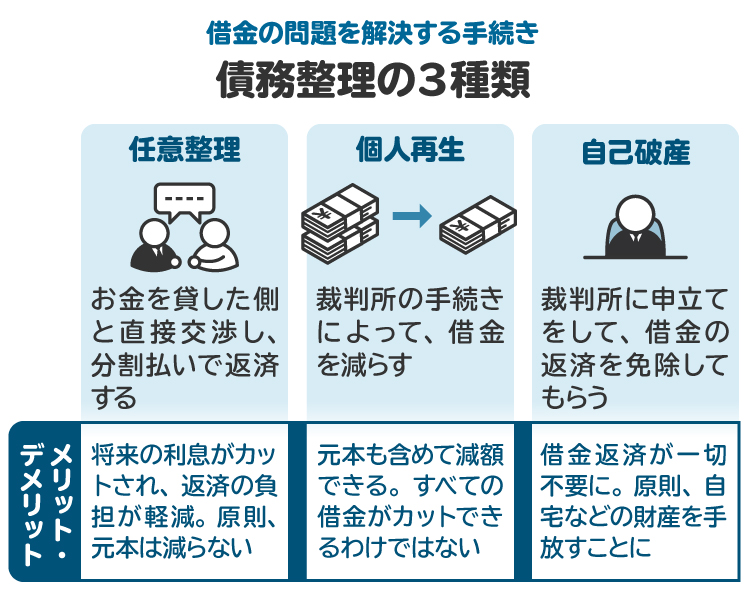

債務整理は主に、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きに分けられます。債務整理で一番重要なのは、債務者の具体的な状況や手続きの見通しをふまえて、適切な手続きを選択することです。

それぞれの手続きにはそれぞれメリットとデメリットがあります。弁護士であれば、どの手続きが最適かについてのアドバイスができます。インターネットなどの情報だけで債務者が手続きを選択するのではなく、弁護士と直接面談して、相談者の具体的な状況をふまえて、どの手続きで進めたほうがよいのか、方針を定めることが重要です。

5-2. 一時的に督促や返済を止められる

弁護士が債権者に対して受任通知を送付することで、原則として銀行などの債権者は債務者に対し直接の督促ができなくなります。また、弁護士介入後は、事実上、返済を止められます。

5-3. 借金の減額や免除が認められやすくなる

任意整理の場合、弁護士が代理人として債権者と交渉した結果、今後の支払いにかかる利息や遅延損害金の減額や免除を受け入れてもらえる可能性があります。

債務者本人による交渉も可能ではあるものの、債権者に利息や遅延損害金の減額などを認めさせることは容易ではありません。この点を考えると、弁護士への委任には大きなメリットがあると言えます。

5-4. 債権者との交渉や裁判手続きを一任できる

弁護士は債権者との交渉だけではなく、個人再生や自己破産などの裁判手続きに代理人として関与できるため、相談者は債権者や裁判所とのすべてのやりとりを弁護士に委任できます。これにより、相談者の精神的なストレスや不安が軽減され、債務者は生活の立て直しに専念できます。

5-5. 手続き費用が安くなる場合がある

個人再生や自己破産を申し立てる場合、裁判所は、弁護士が申立てに関与している場合とそうでない場合とで、裁判所に納付する最低予納金の金額に差を設けているケースが多いです。

弁護士が申立てに関与したほうが、そうでない場合と比較して個人再生では15万円ほど、自己破産の場合は20万円ほど、予納金の金額が安くなる場合もあります。この点でも弁護士に委任したほうがよいと言えます。

6. 債務整理の弁護士費用に関してよくある質問

Q. 債務整理の弁護士費用を払えないとどうなる?

依頼者が弁護士費用を用意できない場合、弁護士によっては、そもそも受任してくれない場合があります。途中で弁護士費用を払えなくなった場合は、弁護士が依頼者の代理人を辞任する事態が考えられます。実際に、弁護士が代理人を辞任すると、債権者の督促が再開されたり、裁判を起こされたりする可能性があります。

Q. 債務整理をすると、弁護士費用も減額されたり、免除されたりする?

債務整理をしても、弁護士費用は減額や免除の対象になりません。委任契約で定められた弁護士費用全額を支払う必要があります。

Q. 債務整理中に弁護士費用が払えなくなったらどうする?

生活状況が急激に変わってしまうケースもしばしばあると思います。まずは委任している弁護士に相談して、対処法を検討することが大切です。弁護士からの連絡には必ず応答するようにしましょう。

Q. 債務整理に失敗したら、弁護士費用は返ってくる?

債務整理に失敗しても、原則として弁護士費用は返ってきません。詳細は委任契約で定められた中途解約条項などを確認してください。

Q. 弁護士に債務整理を依頼して、“費用倒れ”になる心配はない?

債務者の収入や資産、負債総額などの情報を弁護士にしっかり伝えれば、適切なアドバイスをもらえるため、利益が費用を下回る“費用倒れ”になる可能性は低いでしょう。

ただし、任意整理や個人再生をする場合は、減額された借金を毎月返済し続けることになります。債務整理の結果どのような義務が残るのか、毎月いくらの返済が必要なのかについて見通しに差異が生じないように、弁護士としっかりコミュニケーションをとることが重要です。

7. まとめ 債務整理の弁護士費用を支払えるかどうか心配な場合は弁護士に相談を

債務整理の弁護士費用の相場は、任意整理で5万円程度以上、個人再生と自己破産では30万円程度以上です。そのほか、郵便費用や裁判所に納める費用などの実費も必要になります。

弁護士費用の支払いが難しい場合には、弁護士介入後に返済が止まっている間に費用を工面するほか、親族に援助を申し入れる、弁護士費用の立替制度がある法テラスの利用を検討するなどの選択肢があります。

弁護士費用を高いと感じる人もいるかもしれません。しかし、弁護士は債務者の状況に応じた適切なアドバイスができます。弁護士費用の支払い方法などについて相談に応じてもらえる余地もあります。借金の返済に悩んだら、まずは弁護士への相談の扉を叩いてみましょう。

(記事は2025年10月1日時点の情報にもとづいています)

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す